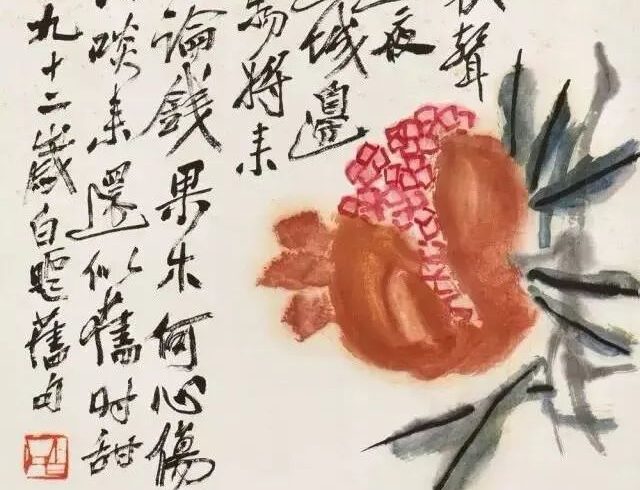

齐白石(1864-1957)

附齐白石画语录及高清作品欣赏

作画在似与不似之间为妙,太似为媚俗,不似为欺世。

夫画者,本寂寞之道,其人要心境清逸,不慕名利,方可从事于画。见古今之长,摹而肖之能不夸,师法有所短,舍之而不诽,然后再现天地之造化。如此腕底自有鬼神。

青藤雪个远凡胎,老缶衰年别有才。

我欲九原为走狗,三家门下转轮来。

(郑板桥有印文曰徐青藤门下走狗郑燮)

青藤、雪个、大涤子之画,能横涂纵抹,余心极服之,恨不生前三百年,或求为诸君磨墨理纸,诸君不纳,余于门外饿而不去,亦快事也。

余少时不喜名人工细画,山水以董玄宰、释道济外,作为匠家目之,花鸟徐青藤、释道济、朱雪个、李复堂外,视之勿见。

余作画数十年,未称己意,从此决定大变。不欲人知,即饿死京华,公等勿怜,乃余或可自问快心时也。

画中要常有古人之微妙在胸中,不要古人之皮毛在笔端。欲使来者只能摹其皮毛,不能知其微妙也。立足如此,纵无能空前,亦足绝后。学古人,要学到恨古人不见我,不要恨时人不知我耳。

客论作画法,工粗孰难,予曰笔墨重大,形神极工,不易也。

作画不为宗派拘束,无心沽名,自娱而已,人欲骂之,我未听也。

历来画家所谓画人莫画手,余谓画虫之脚亦不易为,非捉虫写生,不能有如此之工。

善写意者专言其神,工写生者只重其形。要写生而后写意,写意而后复写生,自能神形俱见,非偶然可得也。

绝不画我没见过的东西。

余画小鸡二十年,十年能得形似,十年能得神似。

余之画虾,已经数变。初只略似,一变毕真,再变色分深浅,此三变也。

予年七十八矣,人谓只能画虾,冤哉。

新店推广,多数作品一锤即可成交,欢迎围观

通道小曲酒 纯粮酿造 0添加

投稿、广告、展讯

侗粮醇酒业出品百分百蒸溜酒

保真国画、原浆白酒、缅甸琥珀:13321158965

声明:平台用于文化交流,若侵权请联系删除

本文来自微信公众号“国画经典”(ID:ghjdart)。大作社经授权转载,该文观点仅代表作者本人,大作社平台仅提供信息存储空间服务。