途鸦er,分享旅行之美

周日晚综合症,不是能在医院挂号的一种毛病。

它大致是:焦虑,懊恼,易怒,失落;辗转反侧,失眠心悸,不想迎接新一天的阳光。

这是一种当代打工人的心理隐疾,不示于人,就像大腿根的湿疹,发作无常,挠之更烦。

唯一的药,就是熬。

但与旅行后综合症相比,周日晚综合症的烈度,不过就是粤菜馆里的甜辣酱而已

——“一少少啦”。

© <Rooms by the sea> 1951

我登上从长沙回上海的高铁,天气晴朗,但一阵愤愤已经笼罩着我。

旅行就这么结束了?

我感到头脑开始发热,就像剁椒的火气一点点上头。

正好,有人坐了我的座,可以顺势寻个茬。

“你好,这是我的座位。”

我将声音弄得低沉,从黑色口罩下一字一句地放出。

位子上的姐姐抬头看我,讪讪不响。

旁边戴无框镜的中年男人站起来,礼貌开口换座。

我直视他眼睛一秒钟,确实相当客气,只好点点头,离开。

赤头打棉花,空用一包力。

我到窗边颓颓坐下,高铁发动,窗外景色开始游移。

城市变小,远去。

农田在山与山的缝隙中闪现,一屋,一塘。

偶尔有节奏地经过隧道,一暗,一明。

© <First branch of the white river vermont> 1938

我环顾车厢,人不多,两两三三,各自孤独地打开手机或困去。

车厢真是一个奇怪的地方。

很多旅行都始于车厢,但却少有人留意这里。

它搭载着我们前往目的地,自身却退化成为一种单纯的手段,一段隐匿的时光。

“落地…后”,关于旅行的文本往往如此展开。

去程的这段路,在叙述中就这样消失了。

但情形并不理应如此。

因为去程是承载着期待的。

这种期待,就像股票开盘前的集合竞价,或表白前的下定决心。

这种情绪,可能比结果真的到来时,更为浓烈。

© <Valley of the seine> 1909

在我们年纪尚幼,心思敏锐的时候,都体会过这种浓烈。

小学时候去春游,顶顶开心的,是真的一脚踏到目的地前的时光。

是拖了父母的手去买零嘴,是小朋友在大巴里吵吵嚷嚷,是互换吃食的大呼小叫。

在无聊的学堂生活里,突然有这么一天,可以明目张胆玩耍,确实激动。

放到现在,这是值得全车合唱一曲《孤勇者》的。

随着年龄渐长,这种莫无来由的激动是越来越少了。

我们对目的地的期待,受锢于繁杂的信息与枯竭的想象,变味成了一种计划内的执行。

于是,去程的时间变得可有可无,最好趁一个饱觉就能过去。

© <Railroad crossing> 1926

但回程的车厢,对成年人来说却难熬得多。

就像小朋友并没有周日晚综合症一样,成年人的世界缺少了许多激动,但拥有了许多孤独。

回程就是旅行中的一段孤独时光。

也许你会说,我们有手机,我们与世界保持联动呀。

但是,手机是无法消解我们的孤独的哦,只不过是将其伪装成了人群的常态。

否则,一些让人上划下划的App,和另一些让人左划右划的App,为何都在夜晚攀上流量高峰?

孤独消解了吗?没有。这些App的夜晚,孤独越来越浓烈。

回程的车厢,就是地理意义上的夜晚。

它把我们从日常里抽离,成为两段时光间的短暂停顿。

一端,是我们刚刚结束的旅行;另一端,是我们又将开始的生活。

在这种停顿里,我感到失落,就像工作头几年的周日晚上。

而后,一种孤独感涌了上来。

© <The el station> 1908

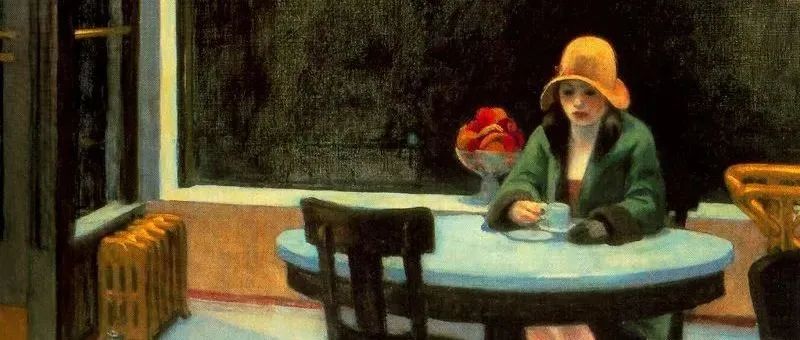

上个世纪有一个美国画家,叫Edward Hopper,特别擅长捕捉旅行中的这种孤独时刻。

在回上海的火车上,我一幅幅地看Hopper的画。

像吃了湘菜后急需解渴的汽水,一杯接一杯,停不下来

——即使只会让嘴越来越烫。

比如这幅《Chair car》(直译:《硬座车厢》)。

极好的阳光从车窗外晒进,但车厢却映出了一份心思幽暗的绿色。

窗的影子化成囚牢般的影像,四个人各自沉默。

虽然他们互相张望,打量,但仍旧沉默。

© <Chair car> 1965

又比如这幅《Compartment car》(直译:《车厢包间》)。

头顶的白炽灯将车厢照得煞亮,穿着套装的女士正低头看一本书。

她的脸庞被帽檐和阴影挡住,我们看不清她的表情。

或许是忧伤,或许是迷惘,或许是若有所思。

窗外,夕阳正落下,映出大片天边霞光。

火车在铁轨上击打出有规律的声响,正经过一座桥洞。

她会看到这片晚霞吗?

© <Compartment car> 1938

但这片晚霞被Hopper看到了。

比如他画下的这幅《Railroad sunset》(直译:《铁路夕阳》),就是在火车旅行时向窗外的一瞥。

铁轨旁的一座瞭望塔独独矗立,像是遥望着远方的西洋,却把自己隐起在阴影里。

© <Railroad sunset> 1929

Hopper经常画下这些在旅行途中的瞬间:车厢里的、车窗外的;建筑、房间;码头、小镇…

酒店也是Hopper经常画到的场景。

在他笔下,即便是在酒店这种人气聚集的地方,仍然存在着孤独时刻。

有时是一位穿着考究的女士,在大堂的一隅,向黝黑的窗外独自眺望。

© <Hotel window>(直译:《酒店窗户》) 1955

有时是一位刚放下行李,却无心收拾,也无心欣赏窗外景色的女士,向我们投来揣摩的目光。

© <Western motel>(直译:《西部旅馆》) 1957

有时,即便在略显拥挤的大堂,即便有三人在场,仍然有一种冷峻充斥在空气里。

© <Hotel lobby>(直译:《酒店大堂》) 1943

不知不觉间,车外的天色已经暗下去了,如画中的晚霞悠悠染漫天空。

车厢里飘起了食物的味道,咀嚼的声音此起彼伏。

一瞬间我能想起餐厅,但又觉得不是。

因为餐厅更多地带着陪伴与分享的意味。

但在Hopper的画里,孤独是不可避免的。

就算是在一个最私密的空间,陪伴在最亲密的人身旁。

在《Hotel by a railroad》(直译:《铁路旁的酒店》)里,女人低头看书,男人抽烟凝望。

光影的效果将两人划拨到了两个空间,相互平行,互不干扰。

© <Hotel by a railroad> 1952

在《Excursion into philosophy》里,男人坐在床边,身后是一位半赤裸的女人,看上去已沉沉入睡。

男人的脚尖试探性地踏入窗下的光里,半张脸在阴影里,手边有一本摊开的书。

他看上去严肃,略带痛苦。

这幅画名的直译是:《陷入哲思》。

不过在当下,在弹眼才能落睛的互联网氛围里,或许翻译作:《圣贤时间》,更能获得流量吧。

© <Excursion into philosophy> 1959

我看向窗外,夜幕已经降临,偶尔有城市的光亮起,随着高铁的前行一呼而过。

窗上于是只剩下我的倒影,和夜混在一起。

我想,如果是Hopper想画下这个瞬间,会怎么画呢?

或许他会在我的侧后方画,车厢会变成淡青的色调。

有人低头看手机,有人睡去,有人望向窗外,窗上有他面孔的倒影轮廓。

Hopper最有名的画应该是这幅《Nighthawks》(《夜游者》)。

孤冷的光线笼罩着一个街角的餐厅,如同一个明亮的玻璃牢笼。

鹰钩鼻男人、红衣女郎、侍应生和背面男人围坐一堂,却难掩这些都市男女的人情疏离。

他们共享一个晚上,一个餐厅,但没法共享孤独,没法共享消解。

© <Nighthawks> 1942

什么是旅行后综合症?

应该就是这种热情褪去后的孤独感。

我们没有了去程的期待,甚至期待蜕变成的无聊,剩下的只是火车到站后的一系列审判:奔波回家、收拾行李、洗漱、迎接新一天的工作。

再不喜欢这些,再不希望火车到站,这一刻终会来到,无人可改,无处可诉。

在这最终到来之前,就是各归各人的孤独。

好了,高铁到站了。

那么就再给大家看一幅Hopper的画吧。

它极精妙地描绘了打工人的摸鱼状态

——这或许是周日晚综合症的一针安慰剂。

《Office in a small city》(直译:《小城中的办公室》)。

画面很简单,一位略微头秃的男子,坐了办公桌前,向窗外发呆。

这种情绪,任何一位打工人都能轻松领会。

但悲哀的是,在格子间已经流行起来的当下,已经并没有多少人,能再有幸拥有这么一张景观敞亮的办公桌了。

© <Office in a small city> 1953

《Photo | 旅行没有意义》

本文来自微信公众号“途鸦er”(ID:tuya_er)。大作社经授权转载,该文观点仅代表作者本人,大作社平台仅提供信息存储空间服务。