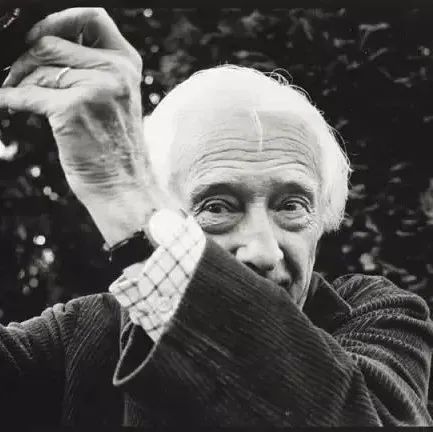

马克·吕布:虽然我不会说中文,但不影响我拍中国!

▲ 马克·吕布(Marc Riboud),法国著名摄影师。1923年6月24日出生于法国里昂,以其对东方世界的广泛报道而广为人知。1952 年,他结识了亨利·卡蒂埃-布列松和罗伯特·卡帕,随后加入著名的马格南图片社。

马克.吕布18岁的时候就告诉自己,应该去冒险。因为去巴黎拍照忘记回工厂上班,他中断了工程师之路,开始了职业摄影生涯。一生都在抓拍“决定性的瞬间”

▲ 马克.吕布与布列松

结识摄影大师布列松时,马克·吕布还只是个工程师。“ 30岁时,我初次来到首都,在摄影艺术里刚刚起步。我遇到亨利 · 卡蒂埃-布列松。在进行任何讨论之前,他就说服我使用一个旧取景器,它有颠倒画面的奇异的特性 ” 马克在《摄影艺术》一书中是这么回忆的。

出于本能按下了快门,

却成为了他进入马格南的入场券。

▲ 1953年,这个拘谨的里昂人试图熟悉巴黎,他拿着布列松送的取景器,身上带一盒胶卷,用了一个小时的时间爬上了巴黎的象征——埃菲尔铁塔。刚开始拍照时,他完全不知道透过旧取景器的世界是倒立的,一时的眩晕让他险些摔倒。通过旧取景器观看,突然发现一个人倒挂在半空中,于是本能地按下快门,便有了这张舞蹈中的《铁塔上的油漆工》。这张照片也成了他进入马格南的入场券:布列松从整卷底片里挑中这张,由编辑莫瑞斯卖给了当时职业摄影师最向往的《生活》杂志发表。

以拍巴黎成名,

然而没有选择用一生的时间,

观看同一个城市,

却选择做一个世界的漫游者。

▲ 《枪炮与鲜花》1967。拿着花的女孩叫简•罗斯(Jan Rose Kasmir)。那一天,她17岁,被寄养在马里兰。她刚刚从大巴上下车就走进抗议的队伍中,最后直面荷枪实弹的军警。她的手里拿着一朵鲜花。简•罗斯说“虽然军队是战争机器,但是士兵们都是人,都是有血有肉有感情的。” 她手持鲜花站在全副武装的军警面前的历史瞬间被摄影师马克•吕布定格下来。

▲ Jaipur, India, 1956

▲ 骆驼市场 Camel Market Nagaur, Rajasthan, India, 1956

▲ 北京,1957

拒绝别人叫他摄影师,

却说他只是 “一个拍照片的人”。

在漫游世界的过程中,

他更喜欢站在重大事件的边缘或背面,

观看事件中心。

▲湖北,汉口。由苏联援建的汉口长江大桥正在施工,1957

在1957年,

这个特殊年份开始拍摄中国,

于他,

却也完全是偶然。

▲“这是我在中国拍的第一张照片。这是 1956 年的年底,在从香港到广州的火车上,穿越边境时拍摄的。换言之,是我在从一个世界进入另一个世界时拍摄的。从所带的行李判断,这个身穿黑衣的妇女是个农民,虽然她那种成熟的优美让人觉得她是在城里生活的。人们看到的亚洲某些地方的人,是连一点人的尊严也没有的,他们往往处在一种完全被抛弃的状态,而这张照片立即完全改变了这种印象”,马克·吕布说。

他说,

“ 眼睛用来看,

不必用来思考;

摄影不是智力过程,

是观看的过程 ”

“ 因为腼腆,

所以我一般都会很早起很晚睡,

这样有更多时间花在准备工作上。

相机确实像是我的一个通道,

通过它来认识世界 ”

他相机从来不离身,

他的眼睛永远在观察。

▲ 马克.吕布曾送给上海美术馆6件”礼物",其有一幅名为《琉璃厂》的作品,拍摄于1957年。当时,马克和他的第一任太太一起在北京的琉璃厂买东西。第一任太太是美国雕塑家,出生在墨西哥,黑皮肤,他们的到来引来很多人围观。太太在挑选印章,马克却很不耐烦,"你们女人总是喜欢买很贵的东西。"他一边说一边把镜头对准窗外。于是,画面被窗户分隔成几件各自"独立"的小画面,右下角和左下角的小女孩都戴红领巾,向镜头的方向看,马克当时觉得她们是被派来监视自己的。几十年后,他总是喜欢把她们叫做"小天使"。

▲ 看小人书入了迷的小孩(北京,1957)

1954年马克·吕布被卡帕派驻英国,要他在完成拍摄任务的同时学习英语,最后他英语毫无长进,但仍然拍出了一批出色的图片。在印度和中国也是同样的情形。在中国拍了50年,仍旧不会说中文。

▲ “1957年冬,我受邀请,去参加毛泽东在北京举行的一次晚宴,同时受邀的有600人。这次晚宴是在王府井大饭店的前庭举行,其间用过的平底酒杯现在一家国营商店里出售……作为现场唯一的外国记者,我被迫屈从于一项奇怪的禁令:不许对伟大领袖正面拍摄。然而,在这个特殊的夜晚,我还是成功地抓拍到了独家照片:毛主席正在饮一杯茅台酒,完全正面。” 事隔多年,还能感觉到他在讲述时的兴奋。

▲ 1971年,周恩来总理在和法国前教育部长聊天时伸出两根手指说:“我在法国只学到了两样东西,一个是马克思主义,一个是列宁主义。”这个场景被马克迅速抓拍了下来,成就了这幅经典的肖像作品。

▲ 1995年,马克·吕布被邀请到《摇啊摇,摇到外婆桥》剧组拍摄,这次,张艺谋成了他的重要模特。在一旁候场的巩俐显然对马克的拍摄非常好奇。(照片拍摄:肖全)

▲ 列侬(1964)

▲ 达利(1963)

▲ 让·保罗·萨特与西蒙娜·德·波伏娃(1967)

马克.吕布拍摄了许多同时代的政客、艺术家、哲学家、明星。曾经拍过毛泽东、周恩来,改革开放之后,还拍过邓小平,他对此非常骄傲。然而,他拍得更多的,还是平凡的人、微妙的事,都是普通人的生活场景,生动的细节。

▲在故宫打太极拳的人们。缓慢的动作,这个千年的健身运动依然还有许多行家好手。

▲北京天桥的杂耍艺人表演摔跤

▲武汉长江边上。矗立在两个烟囱之间的毛主席像,烟囱是中国新工业化的象征,1971

▲ 1965年中国美院雕塑系课堂上尚未遭取缔的人体模特,而他们很快就将在中国的美术教育中消失,直到20年后重新出现仍不免被舆论抨击和歧视。

▲ 1965年在北京大学,他拍到了周末舞会和戴着口罩跳舞的女学生,这种场面也将告别普通中国人的生活长达20年。

中国社会的影像,

在某个历史阶段对于真实的被迫缺席,

由马克·吕布用他持续的观察补充完成了。

他喜欢旧地重游,

因为对于他,

每个地方、每个风景,

都如同一位老朋友,

值得经常探望,

看到变化。

▲ 马克.吕布回到上海。(照片拍摄:肖全)

他说:

“ 我现在大部分时间,

都在看我底片的小样,

出版书,有很多项目,

我是靠我的档案来谋生。

我每天晚上都拿着放大镜看我的照片,

我没有什么遗憾的事情 ”

▲ 1957年冬天,在王府井大街上,他敏感地将镜头对准了迎面的一位奇特的老贵妇,身披长至脚踝的黑色大氅,领口镶白色狐毛,手夹香烟,目光傲慢。在背景是一片工装的北京街头,老妇以这身装扮出场显得如此荒诞不真实,然而又像随时随地可能发生,也许就在某一个街角。

30多年后他在图片说明里补写了自己的感受:“在没收私人财产的时代,这个女贵族是否安然度过?” 在这些历史影像面前,马克自己也再度成为一个观看者。

80岁时他说:

“ 我对于世界的愿景很简单。

每一个新的一天,

我想去看看城市,

去拍新的照片,

去见见人,

去自己一个人逛逛。”

▲ 马克·吕布(Marc Riboud),法国著名摄影师。1923年6月24日出生于法国里昂,以其对东方世界的广泛报道而广为人知。1952 年,他结识了亨利·卡蒂埃-布列松和罗伯特·卡帕,随后加入著名的马格南图片社。

马克.吕布18岁的时候就告诉自己,应该去冒险。因为去巴黎拍照忘记回工厂上班,他中断了工程师之路,开始了职业摄影生涯。一生都在抓拍“决定性的瞬间”

▲ 马克.吕布与布列松

结识摄影大师布列松时,马克·吕布还只是个工程师。“ 30岁时,我初次来到首都,在摄影艺术里刚刚起步。我遇到亨利 · 卡蒂埃-布列松。在进行任何讨论之前,他就说服我使用一个旧取景器,它有颠倒画面的奇异的特性 ” 马克在《摄影艺术》一书中是这么回忆的。

出于本能按下了快门,

却成为了他进入马格南的入场券。

▲ 1953年,这个拘谨的里昂人试图熟悉巴黎,他拿着布列松送的取景器,身上带一盒胶卷,用了一个小时的时间爬上了巴黎的象征——埃菲尔铁塔。刚开始拍照时,他完全不知道透过旧取景器的世界是倒立的,一时的眩晕让他险些摔倒。通过旧取景器观看,突然发现一个人倒挂在半空中,于是本能地按下快门,便有了这张舞蹈中的《铁塔上的油漆工》。这张照片也成了他进入马格南的入场券:布列松从整卷底片里挑中这张,由编辑莫瑞斯卖给了当时职业摄影师最向往的《生活》杂志发表。

以拍巴黎成名,

然而没有选择用一生的时间,

观看同一个城市,

却选择做一个世界的漫游者。

▲ 《枪炮与鲜花》1967。拿着花的女孩叫简•罗斯(Jan Rose Kasmir)。那一天,她17岁,被寄养在马里兰。她刚刚从大巴上下车就走进抗议的队伍中,最后直面荷枪实弹的军警。她的手里拿着一朵鲜花。简•罗斯说“虽然军队是战争机器,但是士兵们都是人,都是有血有肉有感情的。” 她手持鲜花站在全副武装的军警面前的历史瞬间被摄影师马克•吕布定格下来。

▲ Jaipur, India, 1956

▲ 骆驼市场 Camel Market Nagaur, Rajasthan, India, 1956

▲ 北京,1957

拒绝别人叫他摄影师,

却说他只是 “一个拍照片的人”。

在漫游世界的过程中,

他更喜欢站在重大事件的边缘或背面,

观看事件中心。

▲湖北,汉口。由苏联援建的汉口长江大桥正在施工,1957

在1957年,

这个特殊年份开始拍摄中国,

于他,

却也完全是偶然。

▲“这是我在中国拍的第一张照片。这是 1956 年的年底,在从香港到广州的火车上,穿越边境时拍摄的。换言之,是我在从一个世界进入另一个世界时拍摄的。从所带的行李判断,这个身穿黑衣的妇女是个农民,虽然她那种成熟的优美让人觉得她是在城里生活的。人们看到的亚洲某些地方的人,是连一点人的尊严也没有的,他们往往处在一种完全被抛弃的状态,而这张照片立即完全改变了这种印象”,马克·吕布说。

他说,

“ 眼睛用来看,

不必用来思考;

摄影不是智力过程,

是观看的过程 ”

“ 因为腼腆,

所以我一般都会很早起很晚睡,

这样有更多时间花在准备工作上。

相机确实像是我的一个通道,

通过它来认识世界 ”

他相机从来不离身,

他的眼睛永远在观察。

▲ 马克.吕布曾送给上海美术馆6件”礼物",其有一幅名为《琉璃厂》的作品,拍摄于1957年。当时,马克和他的第一任太太一起在北京的琉璃厂买东西。第一任太太是美国雕塑家,出生在墨西哥,黑皮肤,他们的到来引来很多人围观。太太在挑选印章,马克却很不耐烦,"你们女人总是喜欢买很贵的东西。"他一边说一边把镜头对准窗外。于是,画面被窗户分隔成几件各自"独立"的小画面,右下角和左下角的小女孩都戴红领巾,向镜头的方向看,马克当时觉得她们是被派来监视自己的。几十年后,他总是喜欢把她们叫做"小天使"。

▲ 看小人书入了迷的小孩(北京,1957)

1954年马克·吕布被卡帕派驻英国,要他在完成拍摄任务的同时学习英语,最后他英语毫无长进,但仍然拍出了一批出色的图片。在印度和中国也是同样的情形。在中国拍了50年,仍旧不会说中文。

▲ “1957年冬,我受邀请,去参加毛泽东在北京举行的一次晚宴,同时受邀的有600人。这次晚宴是在王府井大饭店的前庭举行,其间用过的平底酒杯现在一家国营商店里出售……作为现场唯一的外国记者,我被迫屈从于一项奇怪的禁令:不许对伟大领袖正面拍摄。然而,在这个特殊的夜晚,我还是成功地抓拍到了独家照片:毛主席正在饮一杯茅台酒,完全正面。” 事隔多年,还能感觉到他在讲述时的兴奋。

▲ 1971年,周恩来总理在和法国前教育部长聊天时伸出两根手指说:“我在法国只学到了两样东西,一个是马克思主义,一个是列宁主义。”这个场景被马克迅速抓拍了下来,成就了这幅经典的肖像作品。

▲ 1995年,马克·吕布被邀请到《摇啊摇,摇到外婆桥》剧组拍摄,这次,张艺谋成了他的重要模特。在一旁候场的巩俐显然对马克的拍摄非常好奇。(照片拍摄:肖全)

▲ 列侬(1964)

▲ 达利(1963)

▲ 让·保罗·萨特与西蒙娜·德·波伏娃(1967)

马克.吕布拍摄了许多同时代的政客、艺术家、哲学家、明星。曾经拍过毛泽东、周恩来,改革开放之后,还拍过邓小平,他对此非常骄傲。然而,他拍得更多的,还是平凡的人、微妙的事,都是普通人的生活场景,生动的细节。

▲在故宫打太极拳的人们。缓慢的动作,这个千年的健身运动依然还有许多行家好手。

▲北京天桥的杂耍艺人表演摔跤

▲武汉长江边上。矗立在两个烟囱之间的毛主席像,烟囱是中国新工业化的象征,1971

▲ 1965年中国美院雕塑系课堂上尚未遭取缔的人体模特,而他们很快就将在中国的美术教育中消失,直到20年后重新出现仍不免被舆论抨击和歧视。

▲ 1965年在北京大学,他拍到了周末舞会和戴着口罩跳舞的女学生,这种场面也将告别普通中国人的生活长达20年。

中国社会的影像,

在某个历史阶段对于真实的被迫缺席,

由马克·吕布用他持续的观察补充完成了。

他喜欢旧地重游,

因为对于他,

每个地方、每个风景,

都如同一位老朋友,

值得经常探望,

看到变化。

▲ 马克.吕布回到上海。(照片拍摄:肖全)

他说:

“ 我现在大部分时间,

都在看我底片的小样,

出版书,有很多项目,

我是靠我的档案来谋生。

我每天晚上都拿着放大镜看我的照片,

我没有什么遗憾的事情 ”

▲ 1957年冬天,在王府井大街上,他敏感地将镜头对准了迎面的一位奇特的老贵妇,身披长至脚踝的黑色大氅,领口镶白色狐毛,手夹香烟,目光傲慢。在背景是一片工装的北京街头,老妇以这身装扮出场显得如此荒诞不真实,然而又像随时随地可能发生,也许就在某一个街角。

30多年后他在图片说明里补写了自己的感受:“在没收私人财产的时代,这个女贵族是否安然度过?” 在这些历史影像面前,马克自己也再度成为一个观看者。

80岁时他说:

“ 我对于世界的愿景很简单。

每一个新的一天,

我想去看看城市,

去拍新的照片,

去见见人,

去自己一个人逛逛。”

柒摄影官方摄影团简介

十年坚守 探秘地球

柒摄影机构简介

柒摄影机构坚持十年只做国际摄影创作旅行的机构,所有的行程都是由本机构独立开发,拥有中国摄影团的许多第一的辉煌记录。比如:巴布亚野人、勘察加火山、北极光冰瀑布等。不仅寻找地点走在别的机构前面,还注重摄影旅行的体验和创新,第一个在纳米比亚红沙漠和死亡谷拍摄黑人男女模特人体,第一个带僧人模特拍摄柬埔寨吴哥窟,第一个......

如今我们逐渐回归摄影旅行的本源、从南极到北极,从抚摸鲸背脊到拍摄北极熊;从马赛马拉草原到加拉帕克斯群岛,都可以看到柒摄影机构的摄影师们愉快地拍摄着。从2019年开始,当柒摄影机构进入第二个十年之际,联合了广东畅游、平一摄影机构、爱廉飞商务,进入快速发展阶段,为中国摄影师和旅行家提供优质专业的摄影安排。

本文来自微信公众号“老柒摄影”(ID:Qifoto)。大作社经授权转载,该文观点仅代表作者本人,大作社平台仅提供信息存储空间服务。