按照宗白华老人的观点,书法在中国艺术史上的地位就如同建筑在西方艺术史上的地位,其风格的变迁,足以映彻出整个艺术的发展。这个观点不仅指出书法在中国艺术史上的特殊地位,同时也暗示了中国书法与建筑的某种内在的关联。

中国书法的确是一种建筑,是中国的先人们在甲骨上,在钟鼎上,在竹简木牍、陶罐瓦当以及缯帛玉石之上,一刀一笔、一点一画搭建起来的一种独特的建筑。这建筑不为遮风挡雨,而为安顿心灵。

这建筑是以一个个独立的文字为单元的,每一个单元都建构出一个独特的空间,当一个个文字的单元在管领顾盼中比连承接而成一个更大的整体时,其空间便移步换景,开拓出一个回味无尽的境界了。

这境界是真实的,亲切可感的;这境界又是虚灵的,玄远而难以至诘的。这境界从一开始就际合于天人之间、技道之间、日用平常与精神理想之间,是天迹心象的合一。天迹是指文字单元所根源的象形性,这是中国书法与自然丰富无尽的意象始终葆有丝丝缕缕关联的一条通道;心象则是“心之灵不能自已,故数变焉”的变化之心。这变化是在不断地书写过程中,向着更理想、更抽象、更纯粹也更内在的方向上的挺进。终于分疆辟理,开拓出一片属于书法的独特而广大的世界。

这种变化从古到今,没有止境,应和着人类心灵的秩序与波动,由表及里,更委曲,更妥贴,也更微妙。惟其如此,才愈显书法境界的恢宏与阔大。

书法在中国的先秦时代其实就已达到了一个难以企及也难以复现的境界了。这是一个以秩序理想的建构为主导的时代,一个没有书论,也没有公认的书法名家,但又绝对不缺少伟大作品的特殊时代。“大道不言,化成万物”,书法的大道,究竟要属于这个时代了。

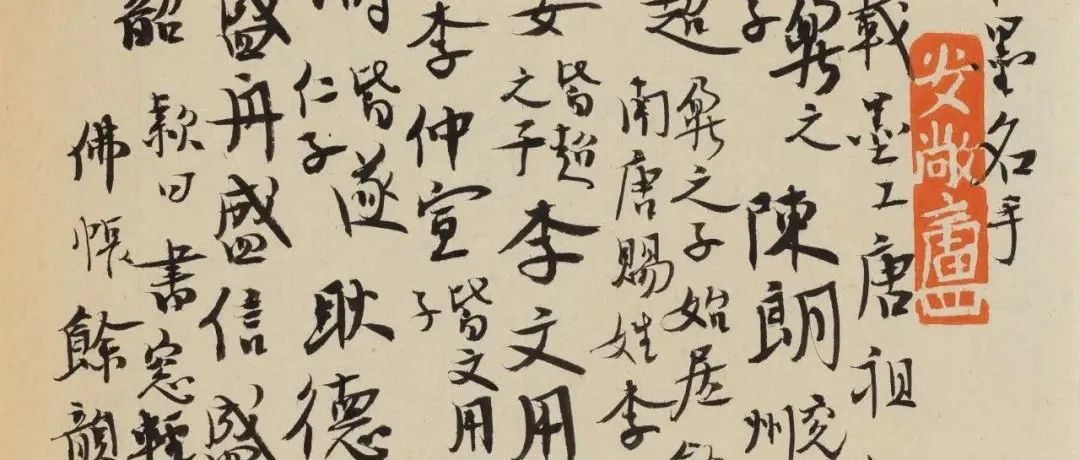

刘彦湖 卢仝茶歌 册页 其一 26cmx19cm

“宇宙”二字的本义一定是与建筑有关,因为二字所从的偏旁是代表建筑的符号,是属于空间的,字书上通常认为“宇”是指屋檐,“宙”是指栋梁。《淮南子•齐俗训》说:“四方上下谓之宇,往古来今谓之宙。”可知至迟在汉代,宇宙的概念已经是空间与时间的合一了。空间与时间的合一,空间就不再是静止的空间,于是就有了生命,有了节奏。

刘彦湖 叙造墨名手册页 三开其一 27cmx19cm

人们说建筑是凝固的音乐,书法比起建筑来表现出更高度的节奏。天与地也是一个空间与时间合一的大宇宙。天覆地载,化育万物;天旋地转,备有四时。圆天为盖,方地为舆,天似穹庐,天地吾庐,天地又不过是一个大建筑,大房子。人寄身于天地间,以天地为茅庐,这又是何等的洒脱,何等的气派!

人生如寄,无论是寄于天地之间,还是寄于“表南山以为阙”的宫殿,抑或是寄于“审容膝之易安”的斗室,豁达也罢,豪奢也罢,淡泊也罢,只要心灵能够得以安顿,那么这寄也就成了“诗意的居住”。

唐宋以来,士人的斋馆别号渐增,甚至一人一生竟有近百种之多,而一人拥有十几二十种别号,实属寻常。这别号斋馆或题一额,或制一印,就不再是一种稍纵即逝、飘渺虚幻的东西了,就成为一种可以凭藉、可以充实徜徉其间的真实了。明代大书画家文徵明说,“我之书屋,多于印上起造”,可知士人的斋馆书屋并不一定实有其处,但是无论于书中还是于印上起造出来,有迹可寻,就抟虚成实存在于梦想与现实之间了。

士人的书屋斋馆有时就像蜗牛的壳,它不是外在于身心的,身体背负着壳,身体也栖迟安顿于其间。斋馆别号,更有点像古埃及神灵的名号,必须有人记住他的名字,叫出他的名字,他的灵魂才可以超生到一个永恒的境界中去。

士人们起造了那么多的斋馆名号,就是心灵在不断地向往着一个个独特而自在的境界,这境界是要有名字的,赋之以名,则名正而言顺。天地间万事万物莫不可以拈来为名,于是山谷、海岳、云林、松雪、东坡、西畴、南宫、北苑、春在、秋明、夏云、冬心、六如、十洲、八大、二瞻、青藤、苦瓜、梅庵、兰亭、竹移、菊隐……皆得以为名号了,于是人与自然万有也融成了一片。

至于天籁阁、人境庐、秋水轩、停云馆、虚朗斋、和畅堂、涵芬楼、曝书榭等等又是怎样的一个个空灵绝尘的境界啊!这境界虽根源于现实,但又绝对超脱于现实;一片石便有丘壑生云之想,一泓水可作佇月漪澜之观;一株蕉听夜雨宫商,一丛竹看风伯之舞;东篱有菊,悠然意远,北窗高卧,神接羲皇。在这些灵府独辟的境界中,呼吸沆瀣、吞吐大荒,天地宽窄,日月短长,于有限中昭廓无垠,于瞬间里瞥见永恒。

刘彦湖 舍卫国祗树给孤独园 斗方 51cmx48cm

在斋馆别号普遍流行起来之后,有一类与建筑或者说居住有关的文字就特别地发达起来,那就是斋、馆、轩、堂、楼、阁、庐、舍、亭、榭、园、庄以及书屋、山房、精舍、草堂之类,这些字总数并不多,但使用频率很高。古往今来,人们反复地使用这些字,把情感寄托和丰富的想像投射给这些字,这些字也就有了灵性,足以传达出历代人们各不相同的精神状态。

这些字被建构得极堂皇,这些字也被雕琢推敲得极精致、极严密、极富有变化。在有限的题材里,开掘出无限的意境,这几许才是中国艺术的真谛。斋、馆、轩、堂、楼、阁、庐、舍……在士人的一点一画的建构中竟成就出无限的意境。人在书斋中作书,书作中的斋馆敞亮出一个更加澄明广大的境界,那是心灵居住往来的宙宇。

————

▼▼

点击图片进入大米艺术

书法名家精品收藏馆

大米艺术

Rice art

扫码添加小助手,收藏艺术

本文来自微信公众号“大米艺术”(ID:zouxun1949)。大作社经授权转载,该文观点仅代表作者本人,大作社平台仅提供信息存储空间服务。