途鸦er,分享旅行之美

Ⅰ

揭

长久以来,唐代文豪柳宗元在故土上的痕迹始终是一片空白。

一代大文豪在故乡没有后人留存吗?

这位中国历史上举足轻重的人物,整个家族都迁移到了外乡僻壤吗?

这些疑问长久萦绕在人们心头,直到一枚“脚印”的发现。

上世纪末,河东柳氏的千年古村落吸引了一些学者的注意。

多个部门联合前往考察,对族谱、墓碑、铭文、家训、匾额、题刻等进行了毛细血管式的考证。

在《柳氏宗支图》碑上,他们看到了一句令所有人窒息的记载:

“唐末,始祖自河东徙沁(水)历(山)”

河东,今山西永济,那不正是柳宗元的故土吗?

不仅如此,在族谱序上还找到了柳宗元亲嘱后人们的生存之道:

“耒读为本,族产勿分,合族聚居,勿宣门庭,以为文人大(待)兴者。”

这也成为了河东柳氏世代的祖训。

于是一个封存一千多年的秘密摆上了世人面前,中国现存唯一以同祖血缘世代聚居的原始古村落横空出世。

这一重大的历史性发现,即刻引起了轰动,为中国柳宗元研究填补了历史空白,为传承柳宗元文化提供了真实可靠的实证,与柳宗元相关的研究也随之拉开帷幕。

千年以后,我们还可以在建筑的一砖一瓦上去追忆子厚先生的苦乐生平,这应当是先生之幸,抑或世人之幸?

但可确信的是,柳氏民居的发现填补了柳宗元长期以来在故土上的一片空白,是柳学领域的破冰式发现。

.

Ⅱ

祸

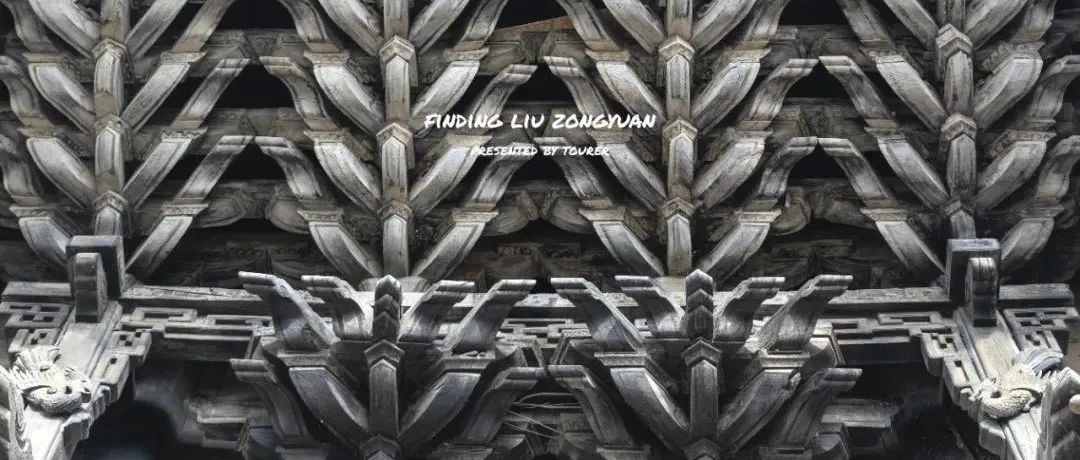

九层斗拱。

那场灾难降临之前,柳家的一切都沐浴在盛唐金色的辉光里。

史书记载,柳子厚“少精敏绝伦,为文章卓伟精致,一时辈行推仰。”

唐贞元九年(公元793年),柳宗元考中进士,由于才华横溢、为官清廉,因而青云直上。

然而,在十多年后的永贞革新中,柳宗元与王叔文等一起力主革新政治,主张罢免贪官。

由于触动了权贵们的利益,改革派代表王叔文被杀,八名同党也均被贬官,这就是历史上著名的“二王八司马事件”。

“众党人中罪状最甚”的柳宗元,先被贬为永州司马,后迁柳州刺史,官运急转直下,性命也如山风草芥,岌岌可危。

清贫为官的柳宗元被贬谪后,看似寄情山水,实则心存忧患。

他并未自顾深陷改革失败的泥潭不能自拔,而是忧虑家乡同族,未雨绸缪。

当年参加政治变革的“二王八司马”中王丕显病死,王叔文全家被杀。

由于仕途蒙难,身为改革派第三号人物的柳宗元,随时面临性命之忧,为避“灭绝九族”之祸,他被贬后令河东柳氏分散外迁,秘密传训家人:“皇恩食邑中条道中,五谷为生,耒读为本,忠恕廉洁,忧国忧民,弃府始徙,盛名勿扬……成名勿宣门庭,得志勿忘饥民。”(见《河东柳氏族谱序》)。

公元819年,一代才子名吏柳宗元病死。

其二女尚幼小,长子仅四岁,次子尚未出生,家无积蓄。

幸亏同乡好友裴行立慷慨解囊,其灵柩运回长安万年,入土为安。

此时政治恐怖犹在,柳氏家人无法在长安立足,只好变卖家产,渡过黄河,隐居到了离祖籍河东不远的历山深处。

从此,显赫一时的名门望族河东柳氏,从人们的视野中消失了。

柳氏后人以耕读为本,隐姓埋名,历经宋元,不宣门庭。

柳氏家族隐居避祸,这一避,就是一千两百年。

.

Ⅲ

隐

司马第中影壁上的砖雕。

对于这个时候的柳氏后人而言,生活注定是场并不华丽的卧薪尝胆。

即便是千百年后的现在,当我得到消息,决定去探寻那段曲折往复的历史时,前往柳氏民居的路途依旧十分不便,足见当时的柳氏家族究竟下了多大的隐世之心。

每逢周日,前往柳氏民居的班车照例开了唯一一班。

我跳上车,穿梭在一棵又一棵干枯的行道树,与一座又一座小山包之间,终于在柳氏民居空无一人的宅院前站定了。

几百年后的柳氏后代,或许早已忘记了这坚如堡垒的深宅大院,到底在帮助他们躲避什么祸患;

那“千山鸟飞绝”般的低调,究竟惧由何起。

但这份深入骨髓的“隐”,却从家书族谱一路刻印上柳氏后人的举手投足。

迦陵频伽(人首鸟身)。

柳氏家族东迁以来,先是居住在翼城县南关,那里至今有柳家园,保存着“河东旧家”的门匾。

后又定居在沁水县西文兴村,“西文兴”意为:柳氏从西而来,子孙以文兴为业。

据柳氏后裔柳春芳墓志铭所载:“始祖琛,是由翼城县迁沁历之西文兴村”。

而柳琛是西文兴柳氏明初始祖,唐末至明历经宋、元两朝,却无柳氏一人。

是因河东柳氏唐末选址徙居沁历建造文兴村,因交通不便或还有其他原因暂居翼城南关一带,直至明永乐年间柳琛发迹,才实现了徙居沁历建造文兴村的遗训。

.

Ⅳ

兴

九层斗拱。

五百年足以消解记忆,也足够抹去伤痕。

入了明代,低调了五百多年的河东柳氏终于坐不住了,记忆里如盛唐般辉煌的文兴之风被重新唤醒。

是时,柳氏子孙通过“学而优则仕”的途径,重新步入官场,使人们对河东柳氏再次刮目相看。

明永乐四年,柳氏后人柳琛殿试三甲,治文赐同进士出生,为光宗耀祖,大兴土木,建宅于西文兴村。

始修祠堂,继修文庙、关帝庙等。

西文兴柳氏第三代族人柳騄,沁水廪膳生,明成化十六年(公元1480年)中庚子科进士,授正四品官承德郎;

第五代族人柳大武,明嘉靖七年(公元1528年)入国子监,嘉靖十一年中壬辰科武状元;

柳大夏,明嘉靖十年赐进士出身,进京任医学训科;

第六代族人柳遇春,明嘉靖二十五年(公元1546)年中丙午科进士,任山东宁海知州,补陕西同州知州……

正是由于柳遇春和他的祖父柳(马录)的功德,在嘉靖二十三年和嘉靖二十九年,由当时的沁水知县程南、县丞杨言,随同钦差提督杨守仪、巡按山西监察御史齐宗道等亲赴西文兴村,为他们祖孙二人各立一座“丹桂传芳”和“青云接武”的石牌坊。

柳家再兴土木,建造了规模宏大、门庭森严的一进十三院府邸。

”丹桂传芳“与”青云接武“牌坊。

这次修建历经二十多年,直到明隆庆四年才基本完成。

吏部尚书王国光亲笔为柳府提写了“屏障插文峰百世书香飞骥足,楼台围带水九天水暖出龙头”楹联,至今仍保存完好。

后来,楼越建越高,从低矮的平房逐渐变成高耸的碉楼。

楼宇直入云霄,沐浴在日光刺眼的洗礼下。

在五百年后的天地之间,他们希望再次被看见。

明末,西文兴村遭兵祸,受到了一定的破坏。

不过,到了乾隆年间,村子再次兴旺起来,此间柳家出了两位商界大贾——柳春芳和柳茂中。

父子二人在经营盐业和典当业中获得了暴利,重修了祠堂、文昌阁、文庙、关帝庙,并在关帝庙的东西两侧新建了魁星阁和真武阁,建造了富丽堂皇的“中宪第”宅院。

由此,西文兴村再次出现了前所未有的兴盛局面。

三兽面瓦当。

如今,当我漫步柳氏民居排列紧密的古街小巷,依旧能望见那些时代留下来的精神与光景。

柳氏同兴同文,团结和睦,却在一个大家庭里昭示了“君子和而不同”的个性。

村落里的石狮子,无一相同,神态各异。

一方院落中柱础上的飞龙吐水,到了隔壁院落就变成了紧密的宝莲。

面部残损的石狮子。

那个时代的辉煌,也在飞檐翘角与柱础石雕上展露无遗。

民居群中部的司马第,有着国内罕见的、极尽奢华的门楼,九层斗拱错落齐天,气压大地,吞云吐雾;

司马第的九层斗拱。

柱础虚弥座上端四角略微凹进,借势雕刻四只巨大的蝙蝠,画尽了美学和匠心的合璧天成;

”蝠“”兽“双全。

英武的魁星阁上,魁字少了一撇,据说是被魁星老爷拿去点状元了;

现存的元宝耳石狮、一品青莲节节高砖雕、明四意暗八仙木雕堪称海内孤品;

王阳明、方元焕、吴道子的真迹于此可寻;国内仅存的八只教化石狮,分列两旁,以出众的身世诉说着沧海桑田后的一切如常……

.

司马第门口的二狮戏球。

Ⅴ

泯

只是,世间星辰轮转,唯有“富不过三代”的规律是永恒的。

步入近代,柳宗元的后裔们沦为山民。

他们的思想、观念、生存方式,与周围山村的百姓,已没有多大的区别。

有人说,“诗书传家的风气一旦发生断层,他的吏治思想、文学成就、人格力量和人文精神就变成了虚无缥缈的东西,他的后人无法理解,也无法传承。”这固然是现实,但或许,起起落落才是生活的常态。

精神或许断代,但建筑仍在,黄昏的微光依旧在琉璃瓦头日日游移。

每个族氏都是首流淌的诗歌。

对于河东柳氏来说,他们曾有个铿锵的前奏,也面临着长久的温婉流泻和许多个戛然而止的休止符。

乐章步入下篇,摇曳的声浪逐渐变得平和。

而当我们抚摸着这嶙峋的一砖一瓦,那些辉煌与暗淡,又以另一种可供触碰的亲近、叹惋与警醒,出现在意识与潜意识交叠的区间。

这时的柳氏家族,想来已背负足够的兴衰,而能够以平常心面对命运的轮转。

就像千年以前,这片广阔的土地还是一片荒芜,没有楼台高阁,更没有刺眼的琉璃瓦。

以文字温暖心灵,以色彩阅读世界。

《龙门石窟|我看到坠落1500年的繁星亮起》

《西子湖|一汪水,一汪岁月》

感谢你的阅读、转发和在看。

下面是1个抽奖链接按钮,3月21日晚上18点开奖,一共188元,18个红包,感谢大家的支持。

本文来自微信公众号“途鸦er”(ID:tuya_er)。大作社经授权转载,该文观点仅代表作者本人,大作社平台仅提供信息存储空间服务。