在20世纪后半叶的建筑师之中,或者更准确地说是关于建筑和城市的思想者之中,雷姆·库哈斯(Rem Koolhaas)当属最具有挑战性而又最发人深省者之列。

在现代建筑创作中,库哈斯俨然成为了一种建筑现象。在1960年之后,还没有哪个建筑师能像他这样仅凭一个人的努力如此深远的影响和改变了建筑学和城市理论的发展方向。

而后,他在建筑设计、城市规划、建筑思想研究以及写作诸领域均获得了令人瞩目的成就。表面看他的思想复杂多变,但由于其浓厚的文人气质,加上早年的写作经历,他的建筑思想里始终贯穿着对文化文脉的执着追求。

他认为建筑师没有必要承担改造世界的责任和义务,建筑师也无力承担。只有一条出路,那就是顺应这个世界的发展,超前但不是变革。

大师之路

雷姆·库哈斯 (RemKoolhaas)荷兰建筑师,于1975 年创立 OMA。毕业于伦敦建筑联盟,曾获得多个国际性奖项,包括 2000 年度普利兹克建筑奖和 2010 年威尼斯双年展金狮终身成就奖,身兼哈佛大学教授。

似乎是命运刻意为大师之路埋下伏笔,库哈斯于1944年出生于荷兰鹿特丹,在10岁以前,他一直住在亚洲的荷兰殖民地,直到青少年回到荷兰,深受上世纪60年代西方社会变革思想,开始研读新闻采访,并对电影产生兴趣。

1968年,库哈斯得到了一项重要的工作,那就是报道当年发生在布拉格和巴黎的骚乱,也正是在“五月风暴”的那一年他接触到了职业建筑师的工作,硝烟中的街头成了新闻记者库哈斯转向建筑的十字路口。他放弃了记者的工作,去伦敦学习建筑,从此在建筑世界,开始了他的“狂想”之旅。

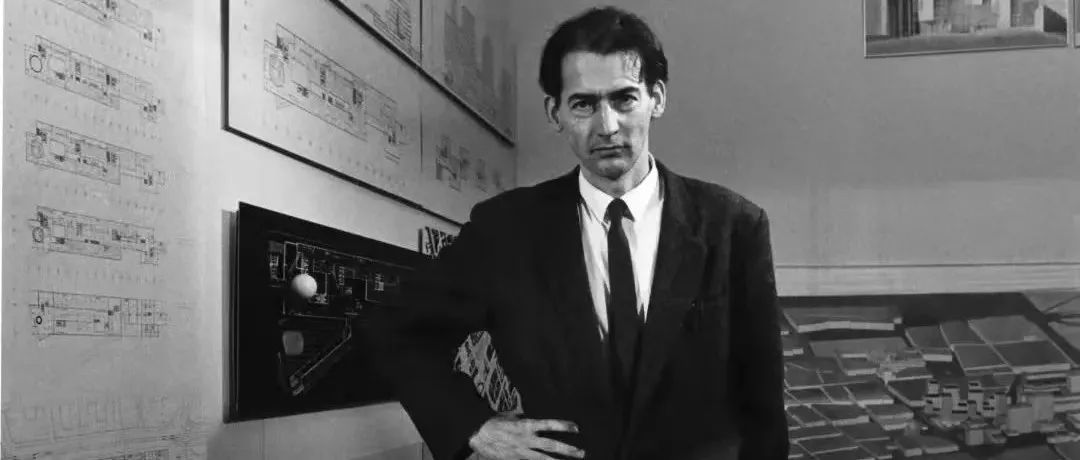

青年库哈斯

“我希望通过批判社会的方式成为伟人。我尝试过用杂志和电影批判,没人理我,那就再用建筑批批看。”

毫不意外,在AA的毕业设计中,库哈斯战地记者和电影剧本撰稿人的身份再次出现,并且预示出其后来作品的特征,他的毕业设计有一个非常富于政治争议的题目:“柏林墙——围墙是个杰作。”

逃离,或建筑自愿的囚徒

这一作品包含了十八幅绘图、水彩和拼贴。这些强烈的图像故事反映了库哈斯早年作为记者和编剧的直觉,是当代都市亦真亦幻的畅想。”他假设伦敦分裂成了善恶两端,坏城里的人开始疯狂涌入好城,这场迁移演变成了一场城市大逃离。

如此以往,好城的人口就会翻倍,坏城则会成为空无一人的鬼城。在当权者尝试各种手段无果之后,迫不得已使出了建筑这一“野蛮”的工具:

在两城之间造了一堵墙,而中间的类似柏林墙(实质是两堵墙形成)的存在形成了夹杂的暧昧空间,而人群活动的则在这道缝隙中被划分的多个空间里产生。在西柏林,人民通过墙这一自我囚禁的手段获得自由。

柏林墙之“内”,是一座都市监狱。那些坚定地爱上这类建筑的居民们,自愿成为它的囚徒,沉浸在建筑的枷锁下,为它所提供的自由狂喜。

条带 The Strip

接待区 Reception Area

中央区 Central Area

生物交易所 Institute of Biological Transactions

这份毕设充满了政治、文化、城市、建筑等的隐喻,是对建筑沦为政治手段的反讽,库哈斯通过这个项目暗示了冷战时期的西柏林,在一个大都市规模的监狱里,墙外是自由条件下的自我监禁,而墙内反而成为了自愿被囚禁的自我放飞空间。

都市热忱

建筑观

相对于其他当代的建筑师,库哈斯更早、更清楚地认识到建筑在大都市面前已经黯然失色,当其他建筑师勉强地成为商业化手脚架上的装饰师,库哈斯作为最后的坚持者之一,仍然坚持寻求建筑新的可能性和新的领域,对于建筑如何处于特大也就是巨大,或者大都市本身之中的问题。

European School Strasbourg,雷姆·库哈斯-OMA

从微观上讲,他要求建筑应对应每种社会新问题做出回应,以保持一种先进性。

从宏观上讲,他的结论就是建筑学的“末世论”。库哈斯在普利茨克建筑奖获奖致词时曾说,“如果不停止对真实的依赖,如果不将我们自己从永恒中解放,去思索值得关注的和正在发生的新问题,建筑学也许将不会延续到2050 年。”

这种末世论不是灭亡论,而是指传统建筑学理论的解体于消亡。他比当代任何一位建筑师都更关注建筑学之外的社会现实。他研究拥挤的大都会、共产主义、崛起的亚洲、第三世界、现代性等一个又一个崭新而重要的议题。这些议题带给建筑学新的机会去创造新形式,以及新的勇气去改造旧世界。

他认为,如果想要寻找创造建筑的必要基础和条件,大众文化必须要被严肃的探讨。不再割裂地研究建筑、城市、技术、历史、形式等问题,而是重新将建筑视作思考所有问题的一种方式。

SOUTHBANK BY BEULAH,雷姆·库哈斯-OMA

2.建筑——“全能与无能”的混合物

以包豪斯和柯布西耶为代表早期现代主义的英雄主义建筑观认为建筑师是全能的创造者, 强调可以通过建筑的革命去改造社会, 解决社会问题。而库哈斯的建筑思想深受其影响却又不与其相同,他并不认为建筑师承担着改造社会的使命。

相反,他主张正视建筑师在变化迅速的社会现实面前无能为力的事实。他把建筑称为“全能和无能的混合物”。他认为使建筑成为如此混合物的根源是由于建筑师表面上拥有创造这个世界的权力,事实上又为了将其构想付诸实施必须引起业主的兴趣的矛盾作用。

这一切使不连贯性、随意性成为每个建筑师职业生涯的潜在结构。他主张通过了解和接受在我们周围发生的事物, 来重新确定建筑在这个时代所处的位置, 和建筑所能做的一切。

库哈斯以平和、冷静、客观的态度直面现实并接受现实,这反映在其建筑作品之中就变成一种积极的适应,例如他对于大都市、拥塞文化、消费文化等当代现象的着迷。

库哈斯在现实给出的条件下积极寻求突破、换位思考,调整原有的方式方法,挖掘新潜力,用开放的眼光了解接受各种新问题。在他的建筑中很少见到对现实的硬性抵抗,而是从内部加以颠覆,这使他的建筑带有独特的激进气质。

创意与挑战

库哈斯: “对于建筑师来说, 最有魅力的问题就是无论你做什么东西, 都是在传达一种信息, 而不是仅仅限于一幢建筑而已。这种信息是面对更广阔的世界的, 它的涵义会超越建筑自身。超出建筑本身的是文化。”

台北表演艺术中心街景

库哈斯和奥雷·舍人,同作为台北表演艺术中心的设计师,他们认为建筑地处捷运站、士林夜市之间,是「台北最刺激的地方」,加上当地多元文化融合的特征,一定要表现在这个新地标上。

建筑造型的深层内涵可以理解为,设计师希望通过有限的几何形体变换出无限的形状与可能,体现建筑的实验精神与戏剧性,刺激人们的感官,引发人们的思考。

库哈斯与奥雷·舍人认为“建筑不是美或丑、喜不喜欢的问题,而是能不能刺激人们思考。建筑最重要的功能应该是把当地的能量带入建筑中,而台北表演艺术中心就像台湾一样,充满能量、强度与不可思议的现实。”

他身体力行的实现着他的准则,他不追求某种绝对标准,他将建筑视为思考方式,面对各种问题寻求新的解答,重新关注以往设计中被忽视的元素,发掘、发现种种建筑的潜力和可能性。

每一次的设计,库哈斯都在尝试打破已往的逻辑,创造新的逻辑。他曾对记者说 : “ 我很害怕重复的感觉。”

库哈斯不论面对怎样的项目类型,大到摩天大楼,小到私人住宅,都会提出一个突破性的构想,重新定义使用者和建筑间的关系。对库哈斯而言,建筑与其伴随而来的空间需求同样重要。

大师之所以为大师,是因为他能一眼洞穿当下激变的社会的矛盾。

结语

库哈斯继承了现代主义大师对建筑功能的满足与建筑意义的理想,同时将更多的关注重点放在了建筑的结构、文脉等要素中,形成了他自己的建筑理念。

其建筑思想的突出价值在于对文化的重视, 他清醒的意识到现代大都会中广泛出现的与建筑师早期传统信念背道而驰的现象, 带给建筑师当下的尴尬地位, 强调只有多元、 矛盾和冲突引出的不确定性才是建筑师对现代大都会最顺应时尚的解读。

他较少从理论上对这些问题作系统的、全面的解答, 但他提出的问题、揭示的现象却较全面地展示了当今建筑界所面临的状况。随笔式的论述使库哈斯建筑思想具有明显的开放性特点, 其自身的观点也在研究和建筑实践中不断发展。

图片来源网络

编辑:吴昕晔

责编:匠山

微信:blunt521

本文来自微信公众号“匠山行记”(ID:gh_d836161f0f54)。大作社经授权转载,该文观点仅代表作者本人,大作社平台仅提供信息存储空间服务。