气韵生动,是中国绘画品评标准“六法”之首。它所蕴含的文化理念、所体现的人文精神并非来自于艺术本身,而是源于民族内核的基础构成——宗教及哲学。因此,探寻这种艺术精神从本质上来说不是一个艺术问题,而是一个哲学问题。

于山水之境感受中国画的气韵之美——本期艺术现场为大家分享中国国家画院主办的“守正创新——中国国家画院2022年度收藏作品展”中部分艺术家的作品。由于无法亲临现场,本次观展记录的作品均来自中国国家画院官方网站。

守正创新

致力于创作中国画的艺术家,必然是一群勇于背负历史使命的探寻者。在他们的表述中,传承并不是唯一的诉求,他们所要彰显的还有艺术的演进与文化的自信。如果说对“技”与“艺”的研究是最为微观的回溯尺度,那么若要厘清中国画历史的脉络,就要超越诸多主观因素,从更为宏观的认知角度论证历史发展,继而呈现出文化上的多元特征。

艺术总是承载着文化的理想,这是基于现实的中国思维才具有的认识。作为美术创研单位,中国国家画院于去年年末推出了“守正创新——中国国家画院2022年度收藏作品展”。展览共展出作品200件,涵盖书法、篆刻、油画、版画等艺术种类,在集中展示艺术家们最新创作成果的同时,也进一步以多种形式推进了新时代背景下的文化自信与自强。

山水设色

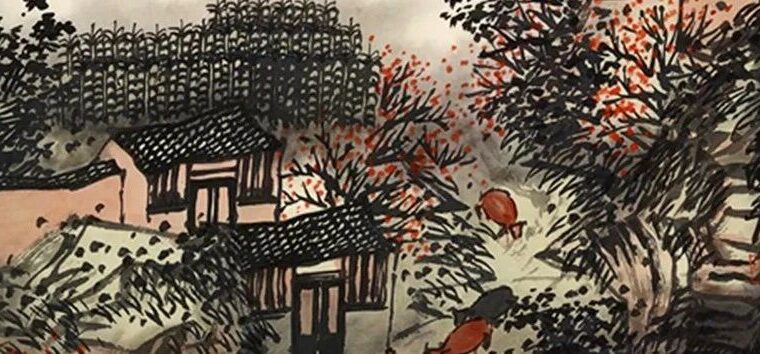

山水画看似纵情写意,却有着山川岁月的沉重,落在天地茁壮之初,又平添了些许清润的生气,不需要诠释也处处呼之欲出。那静美的设色,是独属于东方的颜色。

古书有云“象物生时色也”。中国画中的那一抹淡色,坚强执拗,为万物铺就了初发的底色。中国画先有设色,后有水墨;先有重彩,后有淡彩。画家用笔勾勒轮廓,然后敷施以矿物颜料。雄浑豪纵的山水画充分展现了儒家所推崇的阳刚之美,在思想与精神层面,这本就是一种健康的美学心态。

“设色妙者无定法,合色妙者无定方”,是古人对“意在笔先”“胸中丘壑”最切实的阐述。中国画中的山水,不在于对山水的写实描绘,而在于用简单的设色绘就自然万物的穷奇变幻;不追求视觉上的逼真效果,而是依据形式美和意境美的要求调配色彩,达到意念上的形神兼备。就如那深邃的墨色,既包含了“黑”的本意,又兼具了五彩的韵味。亦如古人所云“我观物,故物皆著我之色彩”。

山水气韵

中国画历来具有强烈的隐喻属性。艺术家往往在艺术层面弱化了现实事物的物质性,将“物”转变为形神的具象化身后再加以刻画。

山水画中的“气韵”,源于“气”、“韵”之会通与融合,其基本意蕴为和谐。从五代两宋开始,绘画在很多种情况下都将色彩与水墨结合在一起,且在特殊的文化背景下,水墨一直占据着与色彩结合中的主导地位。其间,具有透明性、渗化性的植物颜料逐渐应用于绘画,因其与墨色性能一致,易于相互融合,山水画自此便走入了自己的新领域。

《中国美术报》社长兼总编辑金新表示,中国传统艺术有着自己独特的东方情结,在千百年的沉淀中逐渐形成了很多约定俗成的隐喻。艺术家不断挖掘着新的“物”,予以承载更多的人类情感与哲理。他们不仅在构图上讲求置陈布势、经营位置,行笔紧劲连绵,循环超忽,如春蚕吐丝,连绵不断,更依书法笔意,一点一画,注重比例、透视、体积感的表现,从绘画语言到形式表达均体现出了期望中的多样性特征。

传承千年的“气韵”,不仅是东方精神世界的语言,更是色彩与空间传递给人的深刻感受,其本质在于对自然万物极尽考究的哲思,现于表象,亦是一种自然与情感交织的仪式感。“守正创新——中国国家画院2022年度收藏作品展”,我们下期再会。

本文来自微信公众号“眼缘艺志”作者:魨大王(ID:yanyuanyizhi)。大作社经授权转载,该文观点仅代表作者本人,大作社平台仅提供信息存储空间服务。