沿着历史的脉络行进,中国画应是一条与探寻有关的长路。画者往往穷其一生的时间与精力留驻在旅程上,备尝难有知音的寂寞与艰辛,一代又一代地,试图从艺术的图景中找到中国文化的脉络。

着眼于文化的传承与创新,当代中青年画家更力图在历史的堆积层中不断演进出中国画的新发展。本期艺术现场便从色彩的感性中继续为大家分享由中国国家画院主办的“天地人和——中青年艺术家邀请展”中部分艺术家的作品。由于无法亲临现场,本次观展记录的作品均来自中国国家画院官网。

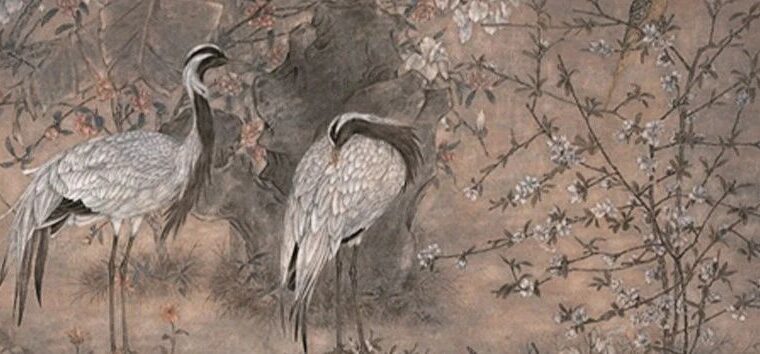

雷苗

我们总是要去追着意象的‘月轮’,去寻找艺术家在画中留下的文字与脾性的‘线索’,于是艺术家创造了‘形与象’,而我们在其中踅摸触碰到了艺术家形象的‘指尖’。

——雷苗

传统艺术研究中的色彩艺术,或称“冷命题”,它最初是一种神话思维的表现。中国画中的色彩凝固而流动,如同春夏秋冬,周而复始。

古人认为“设色妙者无定法,合色妙者无定方”。中国画中的“变色”处理并不是毫无目的地随意涂写,而是使用不同的色调表现不同的意境。中国画的色彩与西方油画、水彩、水粉不同,不讲求光色环境影响,与冷暖、明暗的转折变化,其设色更不是原形原物的纯客观反映。所谓“意在笔先”,要先画“胸中丘壑”,即为人的感情产物。

南京师范大学美术系毕业的雷苗,目前是中国美术家协会成员,国家一级美术师。

雷苗

雷苗的作品宛若中国古典与西方现代的趣味碰撞,她将文人的审美与情趣一一展现于作品中,给予观者独有的怡情享受。画中迷离的斑影色彩,依稀可见宋人的素朴情致,而这些印迹,却又无处不暗合着中国诗的底色,犹若辞藻与花韵的无形结合。

姚瑞江

我于至诚之心,忠实于内心最纯粹、最直接的人生经验,用这一心去看世间的一切,让它通透通透。

——姚瑞江

意足不求颜色似——中国画家普遍认为,与自然有关的作品要发挥出书法中的笔墨形态,寻求精神寄托,主张将诗歌中抒发不尽的情怀倾注于绘画中,达到物我交融,充满“象外之意”。

姚瑞江,毕业于哈尔滨师范大学,后成为该校国画系教授、博士生导师,现为中国美术家协会会员。

姚瑞江

多年的浸淫苦参,姚瑞江已窥得笔法之堂奥,每视其画,沉着静雅。在姚瑞江的作品中,水墨一直扮演着与色结合中的主导者姿态。他敢于放胆落笔,不把形似作为画作评判优劣的唯一标准,为了表达对所绘物象的情感,往往强化其表现,善用夸张变形等手法。

赵方方

“在中国特有的哲学环境下,花似乎成为灵魂的使者,是浪漫、诗性的代名词,她娇作的、以虚无的修辞方式呈现着固化的精神指向。”

——赵方方

在艺术家的眼中,色彩并不是中国画的唯一,还有笔法、技艺的传承、文化的演进。

赵方方,毕业于中国美术学院国画系,现为中国美术家协会会员,徐州书画院国画分院副院长。

赵方方的作品是绚烂的,也是虚无的,也正是通过这种“有无相生”的创作意境,他延展着对于生命、命运、自我的深思。天地之大德为生,生生之谓易,这亦是赵方方想要阐述的生命本源。花团锦簇,不在于对生命的写实描绘,而在于用简单的设色写就自然万物的穷奇变换,不类其似,而是得其形、得其理、得其真。

赵方方

一点墨,溶于水,一个时代的精神便在纸绢上漫开。几千年岁月,几万里河山,也不过是此时此刻的纸与笔、手与心。仰天观宇,俯察大地,“天地人和——中青年艺术家邀请展”,我们下期再会。

本文来自微信公众号“眼缘艺志”作者:魨大王(ID:yanyuanyizhi)。大作社经授权转载,该文观点仅代表作者本人,大作社平台仅提供信息存储空间服务。