当你第一眼看到这幅画时,你该如何理解这张作品?

你不禁心想,绘画是如何从库尔贝的《奥南的葬礼》,

达利的《记忆的永恒》;

一步步到波洛克的的呢?

艺术史不是进步的过程,而是社会思潮变更的体现。如同我们小时候分析鲁迅的文章一样,了解一幅画一定要知晓它的context,艺术品当时所处的社会经济文化思潮以及艺术家本人的心路历程和人生发展阶段都是理解作品的重要手段之一。

1949年的美国,刚刚结束二战,虽不存在百废待兴,但美军朝广岛丢原子弹也就才过去短短几年,战后对纳粹的审判也一直在进行中。

威廉·福克纳的《喧哗与骚动》刚出版20年,海明威的《老人与海》还未问世,加缪的《局外人》和《西西弗斯神话》在一众文艺青年中被传阅,荒诞哲学,存在主义,新潮一个接一个,这一年离凯鲁亚克的《在路上》出版还有好几年,但垮掉的一代思潮无疑已经开始慢慢兴起,绘画也是对抗焦虑的一种形式,艺术家需要比超现实主义更深刻的东西去表现存在主义问题。

1983年有一部非常经典的邪典电影叫《ANGST》,电影里的镜头设计、调度与镜头语言放在今天也是教科书级存在,里面最常用的三种镜头分别是远景拉伸俯拍、近景贴身跟拍与身体局部大特写,导演硬是靠着镜头,近乎完美地呈现了犯罪人格的心理图景。我在看这部电影时,脑子里闪过的,就是波洛克这张《Number 32,1949》。

作为人类,我们都有不可抑制的探索欲望,我们看过的电影、读过的小说、听过的音乐、做过的梦全部混合在一起,告诉我们自己是谁、来自哪里、要去哪里。不仅是艺术家,所有人都需要一个情绪的出口,波洛克所反映的,就是他所处年代里对当下的反思。

理解波洛克,或者说理解任何一位艺术家的艺术品,context永远是重要的。

1949年无疑是波洛克人生中关键的一年,1945年他搬去了长岛,1947年开始他改变现代绘画进程的“滴画法”。

期间他对精神分析学(psychoanalysis)很感兴趣,对印第安沙画做了不少研究,但为什么说只有他的滴画将绘画推向了抽象的极致?

因为就算是康定斯基,他画中的线条也有可辨认的形式,而波洛克的画里没有形式,艺术家的线条自由,不再受制于图像结构或受图形限制,线条在画面里张牙舞爪,让观者来不及分辨,没有外因,没有内果。波洛克将内心的骚动倾注到他仪式化的作品中,你所能感受到的,只有能量,狂野的,感情充沛的能量朝你涌来。

画不再是展示外部事物,而是展现他自己的身体运动以及在特定时间里的情绪状态,我们甚至不能说他“画”了这张画,他没有用画笔碰到画布,而是把画布铺在地上,然后泼洒颜料,任颜料滴流,在画布上移动,让颜料即刻自发的落在上面,让当下的情绪成为指导原则,画出一副有关颜料本身的画作。

如果仔细看他这张画,我们能看到非常丰富的不同色调和质感,通常来说,颜料是途径,不是目的。艺术家通过颜料画天,画地,画人,画万物,而波洛克是第一个给我们看“颜料就是颜料”的人。

自他之后,有无数艺术家想copy他的画法,但没人能有他的能量,自发性,和处理颜料的技巧。

Harold Rosenberg曾描述波洛克的画说,“画布上要发生的不是一幅画,而是一个事件。”

从远处看,我们能看到深浅不同的灰色,但当我们走近时,会看到其实画布上有其他颜色跳出来,让人目不暇接,第一眼看会觉得波洛克把没有光泽的黑色颜料洒落,颜料再渗入到白色画布上,在此之上,他又加上了分层的不同颜色:绿色,粉色,奶油白,银色…他会吸引你进入到这片纵横交错的线条和颜料里,画中元素看似矛盾,用色大胆张扬,两方相互碰撞,但不冲突。

虽然这是平面绘画,但当它们大量堆积在一起时,就会缠结凝结成凹凸不平的画面,有些颜料呈液体状态,有些因为厚涂的关系,表面十分有光泽。这些画作十分人性化,因为在某种意义上可以测量出波洛克的胳膊能伸多远,所以每一条线也记录了他在移动手部时在油画布上作的手势,力量从画面上呼之欲出,画布的边界并不是他手的边界,线条的细微差别是通过手腕的快速和有力的动作来创造的。

即使这张画目前已经超过70年了,你也依旧可以体会到他挥毫落墨的那一刻,所以在这个意义上,当你看画时,波洛克就在现场和你在一起。

关于绘画风格,我觉得没有人能比艺术家本人更好的形容了,波洛克曾说“gardening the image”,我爱这个说法。

因为事实就是,人类的主观感受没有任何实质或意义。主观感受就只是一种电光石火的波动,不论你感受到的是快乐或不快,觉得生命是否有着意义,这都只是一瞬间的波动而已,既然每个瞬间都在改变,当下的感受自然应该在当下被记录。

“The more abstract is form, the more clear and direct is its appeal. ”当年有位瑞士藏家这样给我讲,我听了大为震撼,从此把这句话牢牢记在心里。(虽然后来才知道这句话是康定斯基讲的)。

在1949年之后的几年里,波洛克将成为美国第一位现代艺术家——也是继毕加索之后世界上第一位获得媒体偶像地位的现代艺术家。《生活》杂志在1949年8月刊载的波洛克专访中,提出一条争议性十足的问题:他是美国最伟大的在世画家吗?

这篇文章一出版,波洛克从此举国闻名。

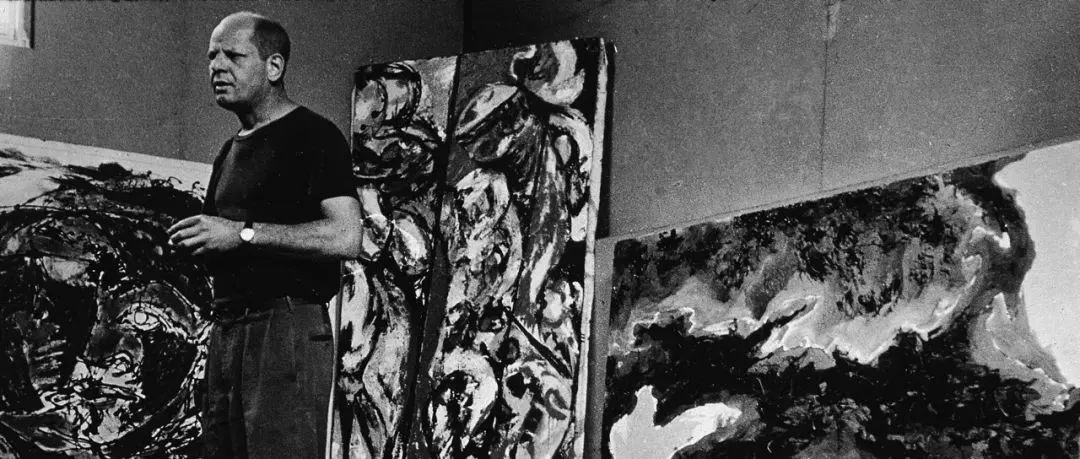

那年夏天,Hans Namuth 在他的画室里拍到了他的画作,包括《One: Number 31, 1950》,这些照片在1951年出版并广泛传播,强调了波洛克作画时激烈的身体、舞蹈般的动作和庞大的力量,进一步强化了波洛克悲惨、浪漫的破坏者形象。

波洛克和毕加索一样,受到超现实主义和非洲原始文化的影响。但即便是毕加索,也没有波洛克对绘画的革新做的彻底。对比超现实主义,达利的画初看荒诞,细品却有弗洛伊德心理学的影子。波洛克的疯狂,却没有任何人为痕迹,既然前无古人,那就只好勉强将他的画命名为抽象表现主义。

现在有不少人点评波洛克的画时喜欢踩一捧一,

一面被称为“主义”,作品被各大美术馆高挂于洁白的墙面;

一面被奉为“杰作”,画在全球各地作天价拍卖;

一面被冠以“悲剧天才”,哀悼他44岁就“半自杀式”的车祸去世;

一面被后人批判,指责他的酗酒问题是如何影响了他同为艺术家的妻子Lee Krasner。

我想,庄子讲过“至人无己,神人无功,圣人无名。”

伟大的人总是被成就他的东西毁去,无一例外;而大部分人之所以默默无名,只是因为没有遇到所能成就他们的。

回到1949年,如果有人再问你这个问题:波洛克是美国最伟大的在世画家吗?

或许现在的人又有了新的答案。

本文来自微信公众号“1111XXXX”(ID:gh_77e2eca212bf)。大作社经授权转载,该文观点仅代表作者本人,大作社平台仅提供信息存储空间服务。