途鸦er,分享旅行之美

当我们极目远眺,在辽阔大地上搜索一个古老文明的痕迹:唐构三座半,唯佛光寺最雄奇而完整;

唐塑六十又一,佛光寺独占三十四;

大殿旁的祖师塔,是中国第二古老的塔;

大殿内的唐代壁画与殿外含有明确供养人记载的经幢,举世罕见……

在佛光寺东大殿面前,任何言语都是苍白的。

它被梁思成和后世学者称为“中国第一国宝”,而这样的评价,仅仅算是“适得其位”。

我立在巨人般层层交叠的宏伟斗拱下,看着西风呼啸着吞噬梁上的沙砾,夕阳在曲折的云层里时隐时现地跳跃,看着远处崎岖的山路上现出几个70年前的人影,直到眼前的一切被泪水涂抹得浑浊一片。

就在那一天,中国建筑史的书页被一道雄浑的笔触改写了。

总有些时刻,是要在史书上留下一两个脚印的。

而它们常常以偶然的情态降临,让人们误以为这是命运误打误撞的施予。

梁思成和林徽因之所以如此执着于东奔西走地探索中国古建筑,有部分原因其实来自于国际上的评价。

1937年以前,中国大地上尚无唐构的影子。

有人说,唐武宗的灭佛是唐及唐前建筑覆灭的罪魁祸首,同时也是侧面的“铁证”。

有日本学者由此做出断言,“中国境内已无唐代建筑留存。大唐建筑在日本,不在中国。”

甚至国内的知识界,也充斥着这样悲观的论调。

你很难拨开千年,去追索一块陈年伤口上滴落的血渍。

但总有人对此心有戚戚,并做好了穷尽一生付之追寻的准备。

梁思成曾在《清凉山志》上读到过五台山上建有两汉时期建筑的文字记载,也在法国人伯希和的《敦煌石窟图录》中见过大佛光寺的图片。

那样宏大的斗拱张牙舞爪地趴在书页上,占据着历史巨大的版面,似乎很难完全涂抹掉全部痕迹。

他想着,并且猜测山西五台山区偏远的土路尽头,或许还会有古建筑遗址,遂决定启程碰碰运气。

大佛光寺在五台山区的外围,香火稀疏,远离市嚣,若是果真有唐代寺庙留存下来,这可能是最后的机会了。

1937年6月26日,梁思成与林徽因一行来到台怀镇西南200余公里的豆村。

转过山道,他们远远望见一个隐藏在绵延山峦下的古寺。

破败与荒芜充斥着视线,但这可能是第一次有来访者如此痴迷于这份破败。

谁都清楚它意味着什么。

因为路途崎岖难行,他们已经骑着毛驴,在路上缓缓前行了两天,终于在这个傍午,见到了佛光寺的真容。

那是怎样一种震撼呢?

梁思成在笔记中这样写着,“瞻仰大殿,咨嗟惊喜”。

换言之,是一种被交叠错覆的宏伟斗拱、支撑寺庙千年骨骼的屋檐和雄浑的建筑轮廓所打动的,朝圣一般的心情。

佛光寺的结构和设计,明显不是唐以后的建筑风格。

但要想确认它是否属于唐建筑,最确凿的证据就是找到写在屋脊、房梁等角落上的文字,上面会留下建造的年代。

为了找到这个证据,梁思成一行人早晚不歇地爬入建筑顶部,将屋顶的边边角角探索了个遍。

这里面不仅有沉积了千年的灰尘,还盘踞着数以万计的蝙蝠和数不清的爬虫。

直到三天后,远视眼的林徽因突然发出惊呼,因为她看到一个大梁上有细小的字迹,谨慎地趴在不起眼的位置上。

他们搬来梯子,小心翼翼地靠近这千年后再次被阅读的只言片语。

“大中十一年十月,女弟子佛殿主宁公遇”。

那是公元857年,与殿外经幢上的记载完美对照,是这座古寺建于大唐的铁证。

那一行字,在一千年后的中国敲出一声脆响,一锤定音。

引发的颤动震落了一层层铺满的尘泥,露出本属于它的华美轮廓,也击碎了日本人代表盛唐建筑的幻想。

接下来的几天,他们又前前后后将殿内的塑像反复品味。

梁思成在笔记中写道:“在一个很大的平台上,有一尊菩萨的坐像。他的侍者们环他而立,有如一座仙林。”

如今的我们还知晓了一个更隐蔽的小秘密:大殿角落里那尊与仙神环绕的旖旎格格不入的凡人塑像,正是大殿送供者和管理人,那个房梁题记和经幢记载中神秘的“宁公遇”。

即便作为“出资方代表”,供养人塑于诸佛与菩萨之间,已然是逾越建制,自然不可能大张旗鼓而只可低调列坐。

这样的安排是极罕见的,为研究者们洞察千年前的佛教供养文化提供了珍惜的素材。

宁公遇。

从造像上看,会昌法难前的佛光寺是一座典型的净土宗寺院,而当时的台怀以禅宗信仰为主,因此“非主流”的净土寺院被“排挤”到偏远的山间,反而因身处“穷乡僻壤”,远离主流视线的注目,得以幸运地躲过战争及后世的翻建,在“香火冷落,寺僧贫苦”中钟鼓袅袅,幸存至今。

佛光寺的唐代建筑、唐代雕塑、唐代壁画、唐代题记和北魏石塔的历史价值和艺术价值之高,给梁思成留下了深刻的印象。

他在《中国建筑史》一书中这样写道,“除殿本身为唐代木构外,殿内尚有唐塑佛菩萨像数十尊,梁下有唐代题名墨迹,栱眼壁有唐代壁画。此四者一已称绝,而四艺集于一殿,诚我国第一国宝也。”

走过大半个中国的梁思成对佛光寺做出“中国第一国宝”的盛赞,绝不是信口开河。

佛光寺留存的宝藏远不只东大殿一座建筑,而是在完整的寺院格局中,收纳了太多顶级甚至已成孤例的国家宝藏。

佛光一寺,寥寥殿塔,几乎全是国内文物的奇迹。

佛光寺东大殿,是现存唐代木构中最大、最辉煌的一处,仅存的两处年代更早的南禅寺和广仁王庙,在体量和建筑价值上都远不能与佛光寺相提并论。

大殿面阔七间、进深四间,单檐庑殿顶,斗拱规模极为宏大,承托起了深达4米的出檐。

大殿的内部,一圈内柱切割出了中央的佛坛区域,环绕四周的外围则是礼佛空间。

上世纪80年代,人们还在大殿大门上发现了唐代的游人题记——这木门竟然还是唐代的原装,开合一千余年,吞吐了无数历史,也吸纳了数不清的纷繁足印。

梁架下的刻字。

包括偏居一隅的宁公遇造像在内,东大殿内保存了34尊唐代彩塑,占到了幸存唐塑的一半以上,是现存最完整、最壮观的唐代彩塑群。

佛坛上供奉的三尊主尊佛像分别为阿弥陀佛、释迦牟尼佛和弥勒佛,这样的佛像设置横跨“横三世佛”与“竖三世佛”,是极为罕见的组合。

佛像两侧供奉文殊与普贤菩萨,这是“华严三圣”的主题。

虽然塑像经过后世的历代彩绘,在局部造型和样貌色彩上已有较大改张,但整体仍保留了唐代的格局和审美。

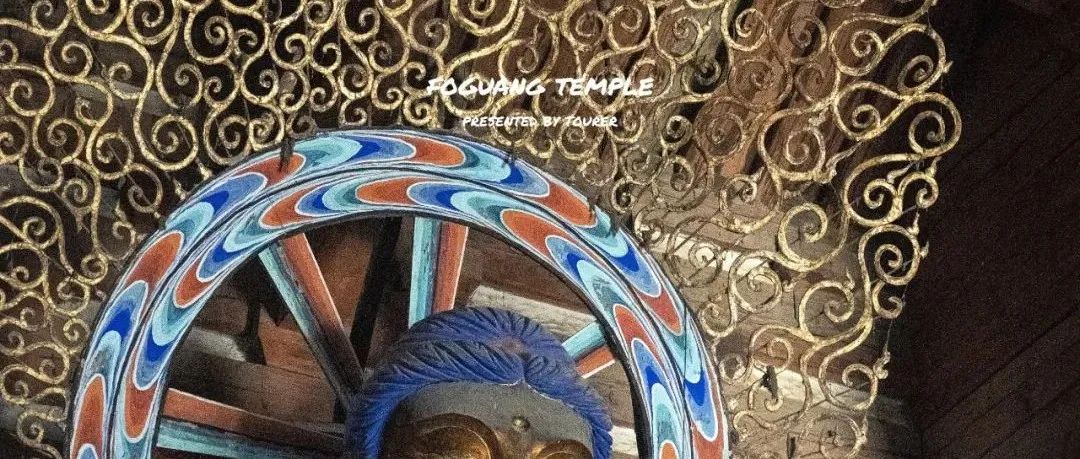

佛光寺的大殿各处遍布彩绘,题材丰富生动,尤其是阑额上的“七朱八白”,以极为简练的形式作为建筑装饰,用于模仿重楣之形制,且与《营造法式》相呼应,是非常珍贵的彩绘实例。

大殿各处的彩绘。

梁思成在《记五台山佛光寺的建筑》一文时,还附有一个副标题《荟萃在一寺的魏、齐、唐、宋的四个孤例,荟萃在一殿的唐代四种艺术》。

其中最古老者就是位于东大殿南侧的祖师塔,这是现存第二古老的塔,也是国内仅有的两座北魏石塔之一,形制更是海内孤例。

这座古塔能在汹涌激荡的会昌法难中存活下来,成为佛光寺最初容貌的唯一见证,堪称奇迹。

北魏祖师塔。

佛光寺的山门建于清代,是整个建筑群中的“幼儿”。

进入山门之后,位于庭院中央的是一座建于唐乾符四年(877年)的经幢,高约4.9米,上刻有《佛顶尊胜陀罗尼经》,是唐代最流行的经幢内容。

此外,东大殿外的平台上还站立着另一座唐代经幢,高3.24米,上刻《陀罗尼咒》,也就是用来比对东大殿内梁上题记,最终确认大殿年代的那一座。

大殿外的经幢。

其实,题记“上都送供女弟子宁公遇”写的清清楚楚,宁公遇并非出资方本人,而仅仅是“代表”,即当时的“送供者”。

另一梁架下端的“功德主故右军中尉王”题记,点明了修建佛光寺的缘起。

关于此人为王守澄还是王元宥,向来争议不断。

孰是孰非,尚未可知,这个千古之谜或许将永远隐藏在佛光寺东大殿高低错落的梁架之间了。

但可以肯定的是,他的形象没有出现在佛光寺中,却是背后最为重要的“功德主”。

当年林徽因在调查佛光寺时,被一千多年前的寺院建筑、重建历史所感动,亦曾感叹愿意为自己塑一尊造像,陪着宁公遇再坐上一千年。

而东大殿内的题记并非仅此一处。透过这些庄重的字眼,当年参与重建佛光寺的人们一一出现在眼前:

五台承军郎知县董善人、代州都督供军使、泽州曹参军、河东监军使等等。

很明显,佛光寺的重建绝不是单纯的民间行为,必然掺杂着复杂的政治因素乃至皇家背景。

唐宣宗李忱感叹曰,“遂乃重寻佛光寺,已从荒顿,发心次第新成。美声洋洋,闻于帝听……”

也就无需讶异为何佛光寺明明远离五台山的宗教中心台怀镇,却能拥有中国古建筑中等级最高的庑殿顶。

庭院北侧的文殊殿,其体量与东大殿相当,为一座规模庞大、面阔七间的悬山顶建筑。

文殊殿是金代木构的代表作之一,也是古建筑中减柱法的登峰造极之作:在这座面阔七间、进深四间的庞大建筑内,仅仅只使用了四根立柱

——而近似规模的东大殿,则有立柱12根。

殿内佛堂有7尊塑像,正中的骑狮文殊菩萨像是金代的雕塑原作。

东西北三面墙体上,原有五百罗汉彩绘,现仅存245尊。

.

文殊菩萨骑的青狮。

时间拨回到故事的起点。

24岁那年,远在美国读书的梁思成收到了父亲梁启超寄来的一本《营造法式》。

但即便对于当时立志于探索中国建筑史的梁思成,这本书也近似“天书”。

建筑学学生敏锐的直觉让他立刻意识到,这或许是破解中国建筑密码的钥匙。

但因书中词汇极为晦涩,他迟迟没有着手进行研究。

直到回国后加入了由朱启钤创办的中国营造学社,才有足够的资源和精力开始解读。

为了弄懂书中这些云里雾里的内容,梁思成先是虚心诚恳地向当年故宫的老匠师请教,并参照故宫中的实物一一进行辨认,诸如“蚂蚱头”、“三福云”等。

他将大略了解后的内容整理为《营造算例》,作为资料保存。

但一方面,故宫的建成年代较晚,建筑风格偏向后期的精致小巧,缺少了唐宋建筑的宏大粗犷;

另一方面,梁思成深觉建筑不能仅限于纸面,“非作遗物之实地调查测绘不可”。

于是梁思成与林徽因这对伉俪,开始了近十年的考察之旅,足迹深入全国各地人迹罕至之地。

这条贯穿了大半个中国的旷世奇旅,成为后世无数人景仰和追随的经典模板。

从1932到1940年,他们的足迹踏遍了全中国200多个县,调查了2700多处古建筑。

在那个战火纷飞的年代,野外调查是极为艰辛的。

他们时常穿梭于颠簸拥挤的长途汽车,与两轮硬板的骡车马塌之间。照相机、三脚架、皮尺和笔记本等要随身携带,谨慎保管。

没有住处,便随地搭帐篷,“投宿到虱子成群的古庙和路边小店常有发生”。

更别提还有拦路的匪盗,亦或神出鬼没的军队。

更为不巧的是,梁思成还曾因车祸导致脊椎损伤,变成了跛足。

这让他在考察途中吃尽了额外的苦头。

但苦中亦有甜,所爱之人的陪伴与所爱之事的鞭策,让梁思成乐在其中,他说这是“先扬后抑的高兴”和“奢侈的幸福”。

他或许没有想到,包括他在内的那一代营造学社的研究者们,会成为中国建筑史上同样“奢侈的幸福”。

而和平年代的惊鸿一瞥,对于那一代人来说更是极奢侈的财富。

卢沟桥事变后,文化机构纷纷躲避战火向西南迁移。

梁思成等人带领的中国营造学社为代表的民间学术机构搬去了四川李庄一个破旧村落。

在这里,梁思成一家人忍受着极为艰苦的生活。

他们住在低矮阴暗的土房子里,与蛇鼠做邻居,没有自来水和电灯,必须要节约使用煤灯,夜间只能靠一两盏菜油灯照明。

四川潮湿的天气,让梁思成本就羸病的身体更加不适,林徽因更是肺病复发,卧床不起。

就是从这样的清苦里,梁思成始终相信那句“即从巴峡穿巫峡,便下襄阳向洛阳”的日子即将到来。

他从不显露愁容,总是一边哼唱着歌,一边画着建筑图纸。

在昏暗的菜油灯下,他完成了两部扛鼎之作:翻译完了那部“天书”《营造法式》,并撰写了《中国建筑史》。

保卫战节节败退之时,命运并未就此放过梁思成。

不久后,一同历经无数风雨的林徽因肺病加重,离他而去。

临走之前,林徽因曾多次呼唤梁思成的名字,想见他最后一面。

怎奈护士一句“有事明天再说”,二人便是天人永隔。

那天是1955年四月的第一天,有过留学经历的梁思成知道这是西方的愚人节。

对于外国节,梁思成向来不甚上心,唯独这天的他,或许曾盼念这不过是一次开的有些过分的玩笑。

潇潇暮雨没了彩虹,便只剩下一蓑烟雨。

惊涛之上少一支桨,船也便不得靠岸。

再后来,梁思成本就孱弱的身体严重衰落下去。

这期间,他曾对自己的家人这样说道,“抗战八年,我跋山涉水,先长沙,后昆明,再李庄。面对饥饿与疾病,我过关斩将,终于迎来了胜利之日。现在看来,我是过不了这一关了。”

一语成谶。一场小小的感冒把他强扭进了北京医院,虚弱的身体从此就没能再出来。

1972年1月9日,梁思成与世长辞。

大殿彩绘。

有人说,梁思成是“一世建筑,半世情缘”。

半生颠簸,寄思于穷乡僻壤,却在泥土中开出划时代的娇艳之花。

穷极一生,他致力于古建筑的研究、保护与游说,却保不住赵州桥的风貌、北京城的铠甲。

甚至连他与林徽因在北京的故居,那个曾接待过徐志摩、钱端升、朱光潜、沈从文等的“太太的客厅”,都在2012年春节料峭的春风里,被以“维修性拆除”的名义夷为平地。

除了无数手稿与测绘图,梁先生还留下了很多更为长久的东西,比如那份“一生只做一件事”的朴素和虔诚。

.

普贤菩萨。

发现佛光寺仅仅数天之后,卢沟桥事变爆发了。

弥散的硝烟与战火,给这份对峙蒙上了一层更为曲折长久的暗喻。

中日间学界的角力、政治的暗涌与民族情绪的流淌,在佛光寺由涓滴汇成江海,让这座恢弘大殿承托了太多历史的重量。

在佛光寺被发现七年之后,南面仅仅数公里的豆村成为日寇进攻台怀的据点。

彼时的梁思成正在写作《佛光寺》一文,字里行间透露出颤抖的担忧,“对这唐木建孤例的命运之惴惧忧惶,曾经十分沉重”。

但好在,这座千年古刹又一次得到佛光庇佑,幸存于兵燹炮火,屹立至今。

佛光寺的发现推翻了“中国已无唐建筑”的说法,成为了建筑史上一个不朽的传奇。

甚至有人说,在中国,如果只看一座古建筑,那就应当是佛光寺,因为它代表了中国古建筑的最高成就。

证实了佛光寺年代的那一刻,也是梁思成人生最幸福的瞬间之一,多年来跋山涉水的艰苦都有了意义。

他在日记里写道:

“当时夕阳西下,映得整个庭院都放出光芒。远看山景美极了,这是我从事古建筑调查以来最快乐的一天!”

一座大殿,几簇斗拱,被书写成一个影影绰绰的符号,安放在敦煌壁画的浮光掠影里,在昏睡千年后的黄昏里被一双炯炯的目光发现,记录进纸张书页,成为另一个符号。

历史在这里被重写了,不,准确来说,是被接上了断面。

我轻抚石经幢上落满的尘灰,石头上露出千年前苍老而精致的面容。

好久不见,我心里想,但我们又见面了,真好。

本文作者:最笨旅行家石头

途鸦er之人文/历史/摄影向旅行家,

《龙门石窟|我看到坠落1500年的繁星亮起》

《山西平遥双林寺 | 彩塑至美的惊鸿一瞥》

感谢你的阅读、转发和在看。

下面是1个抽奖链接按钮,2月23日晚上18点开奖,一共188元,18个红包,感谢大家的支持。

本文来自微信公众号“途鸦er”(ID:tuya_er)。大作社经授权转载,该文观点仅代表作者本人,大作社平台仅提供信息存储空间服务。