不知不觉间,千禧年已过去20余年,而千禧年前后出生的Z世代设计师们靠着自己的得天独厚的成长环境,通过不懈的努力,正在设计界不断的通过自己的作品以自己的方式来发声。

尽管在专业经验、社会阅历、生活感知上并不如前辈们丰富,但他们却在某些方面拥有更为敏锐的嗅觉,有着更为活跃的思维方式,面对越来越年轻化的受众市场,包容度越来越强的专业环境,对于设计,他们也有着自己独特的想法和解决方案。

本期推送,我们邀请到了国美在读的两位设计师,作为在校生的他们,已经出创办了属于自己的工作室,拥有了不少的设计案例,有些甚至还引起了公众关注和讨论,也赢得了一些专业的奖项,很明显已经具备了在行业立足的资本。

接下来,我们一起和他们聊聊创作那些事儿吧:

你好,请简单介绍一下 PlanB Design 工作室吧~

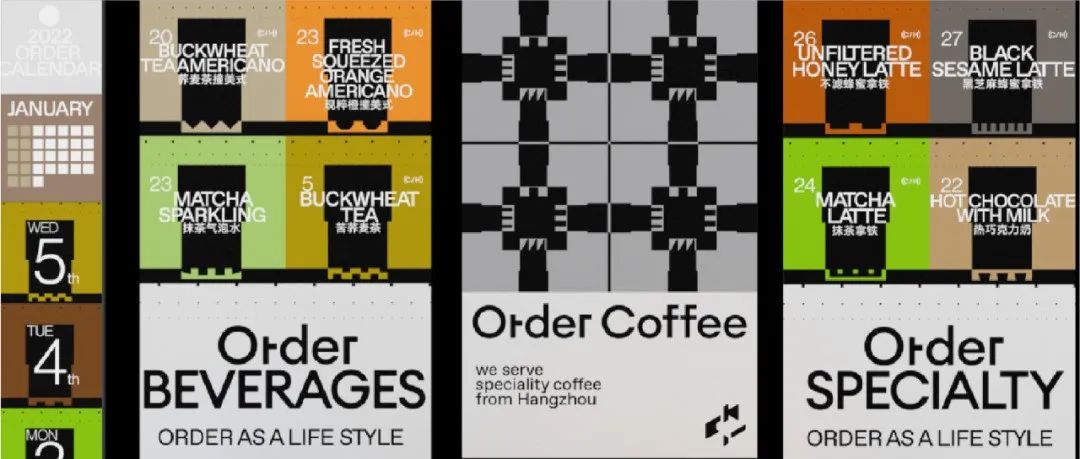

PlanB Design 是位于杭州的一所平面设计工作室,由目前就读于中国美术学院的谭文瀚(Cannon)、李立恒(LiLi)于2021年共同成立,工作主要围绕展览策划、品牌形象以及独立设计活动三个部分展开。

为什么叫PlanB呢?一开始是觉得我们是由两位Director组成,在造型上D+D就是B,另一重含义是,我们希望总是提供意想不到的B方案,我们正在这样尝试中。

能否聊一聊你们在美院的学习经历以及对未来发展方向的期望吗?

我们真正接触到设计是在大二的时候,从图形到字体再到编排等一系列课程,可以说是从基础学起;也不能说我们对这些基础知识掌握得很好吧,只是会觉得在大学校园里视觉传达专业(或者说是平面设计专业)蛮有意思的,可以做出很多天马行空的画面,向老师和同学们展示自己的一些独特的想法。

在大学三年级的时候,我们在老师的带领下第一次接触到实践类的设计项目-2019 CAA DESIGN WEEK,那是一个痛苦和收获划等号的一个月,我们较早的领会到了项目从设计到落地之间的种种问题,最后的视觉结果之于我们来说其实不太满意,但这个项目本身对我们的成长起到了至关重要的作用。

可观的是这套视觉拿到了一些我们认为比较重要的奖项,在某种程度上也是对我们艰苦奋斗的一种肯定。

请介绍一下你们本科时期的毕业创作以及其背后的思考!

我们毕业设计的所针对的问题是低价格食物浪费,举个例子来说明吧,全球每年粮食生产总量我们用九块饼干来表示,最终呈现在消费者面前的仅有四块,其中的五块都在粮食生产、运输、养殖中损耗掉了,而消费者却仍用食物价格的高低来衡量食物资源的珍贵性。

我们将“生命”这一珍贵且平等的符号赋予给食物资源,用“米”构成的字体和图形通过“呼吸”这一生命体征来传达食物资源的求救信号。提出“价格不是衡量浪费的标准,浪费没有多与少的划分”这句话,传递出应有的价值观。

该套视觉很荣幸的获得东京TDC提名,并参展ADCJ中日设计邀请展获得铜赏殊荣。但是当我们回过头来看这件作品时,会发现其很多的不足之处(甚至是错误的地方),所要传达的信息不够直白、视觉元素杂乱繁复……作为毕业设计来说勉强说得过去,但是这样的设计没办法经过市场和消费者的检验。

总结下来就是:我们的这套作品是在为说明这个现象的事做加法,而不是减法,这是失败的地方。

在接触不同的设计项目时,项目属性不同,面对受众可能也不尽相同,那么你们是否会考虑到这方面的因素?你们是怎么做的?

会的。

在研究生一年级的时候,我们在毕学锋导师的带领下设计了2022杭州亚运会、亚残运会二级标志项目,该项目与之前的项目不同,面向的不再是处在设计语境之下的观者、更不是自发性实验创作,而是走进这座城市,广大的市民皆为视觉的接收者。

该项目经过近大半年的设计制作、7次汇报以及反复修改,于2021年5月10日顺利公布。在制作的过程中,我们以学生的身份去学习、以设计师的身份去面对们所处的语境介于二者之间的模糊地带,这是我们成长的一个必不可少的阶段吧。

在这之后我们逐渐接触到一些商业品牌类别的设计项目,我们有意的将“学生气”融入在作品里,这里所谓的“学生气”更多的是指一种实验性吧,去做出一些处于设计语境下,而不是商业语境下的东西。我们所讨论的不再是单纯的美与丑,而是一种观念的传达。

之前看到你们的艺术、文化之类的项目比较多一些,也有不错的商业案例,可以选择一件商业设计案例来介绍一下嘛?

那就15 Grams of Beauty吧,这是福瑞达旗下的一款主打玻尿酸补水的护肤品牌,主理人希望可以传递出一种纯粹补水的基础款气质。

在包装设计上我们运用了充盈胀满的水元素来作为视觉语言主体,水元素的边缘所形成的网格系统承载了放置文字信息这一功能。意在能够均匀的将这些大大小小的字体黑色块放置在包装的各个面,均匀整体画面。我们希望能够打造出一种拥有设计美感且处于商业语境下的护肤产品。

我们注意到,前阵子中国美术学院毕业展主视觉你们也有所参与,大家也都在进行美与丑的话题讨论,可以简单聊聊你们的设计过程以及思考吗?

我们一共做了三届毕业展主视觉形象,以生活里LIVE+为例,我们希望传达出一种生活的态度,希望人们在多姿多彩的“滤镜”下去感受生活。

视觉通过文字信息秩序的编排进行主次大小变化,加之字体边缘不断扩张和不同色彩的变化,形成不断扩展的视觉张力。在动态表现上由点的浮现构成前行的人形,多彩的点泛起的涟漪寓示着知识边界不断拓展,也是信息的扩大传播,传递当代青年人绚丽多彩的“生活”的同时,也是设计与生活之间激荡出的层层波澜。

我们用了一周的时间去梳理,一周的时间去尝试,一周的时间去落地。在前期梳理和尝试阶段,我们进行思维拓展和大量的调研,迅速锁定想要的表现形式,并进行设计尝试和延伸设计;在落地时考虑到设计是否会破坏天目里的场域氛围,我们运用了异形装置和AR虚拟影像来活跃展场氛围。

至于美与丑的话题讨论,我们觉得这是个很具有主观性的话题,并且是件好事,不光是为这个事件增大曝光量,更重要的是能够感受到大家对新鲜事物的接受程度在哪里,以此来作为我们之后创作的准绳。

在做各种各样的设计项目时,你们有发现什么比较有趣的视觉切入点吗?

我们在做T&L论坛视觉时,发现很多时候先从动态角度切入项目会使得平面设计语言有更为丰富的表现形式,也就是说在视觉系统发展过程中获得一些令人兴奋的发现的可能性。正如Campbell所强调的 :“当动态从一开始存在时,在粗略的动态探索中,一些定格帧时刻可能会导致静态识别中的创造性路线。”

你们是如何看待设计师这门职业的?

其实我们还算不上设计师,仍然在学习中,但是我们觉得这个状态可能会持续很久,因为设计师也好、设计工作室也好,都在不断接触新的项目委托,在这期间去了解新事物、新规则,在不断的学习。

也许“学生”的身份可以保留很久吧。不光是一种谦卑的态度,更希望是一种接收和处理事物的能力。

对于将来的发展,你们是怎么规划的?

保持“学生气”,做喜欢的设计,影响更多的人吧。

更多作品请访问作者官网:

www.p-b-d.com

本文来自微信公众号“Designcola”(ID:designcola)。大作社经授权转载,该文观点仅代表作者本人,大作社平台仅提供信息存储空间服务。