Dezeen Awards|llLab叙向建筑事务所设计的竹林亭台楼阁获最佳小型建筑

本年度Dezeen Awards由明星评审团选取的最终获奖名单将陆续于本周公布,欢迎持续关注。

项目介绍

项目地位于桂林阳朔印象刘三姐园区,中国最富戏剧性的自然景观环境区之一——无尽的绿植环绕着大型山丘巨石之间。基于对现场的理解,自然元素本身即成为这次建筑概念设计的前提,尤其是竹子。

印象刘三姐园区的演出,已经运营了15年的时间。参考本地景观的状态,针对该项目的设计出发点提出了一种将大多数现有结构维持不变的想法,将设计和规划的重点转移到采用一种可以维护现有景观的同时,更加强调和突出本地自然之美的干预手法。

目前,大部分地区都覆盖有大片竹子,形成了竹林绿道长廊的结构。为了与已经存在的方式相吻合,新建筑考虑借用竹子的生长习性和其生长过程中形成的空间形态,将其重新配置以形成新的空间。

这样的设计和实施策略,使新形成的空间不会与现有的自然环境相互竞争,同时却有呼应和强化的效果。尽管自然的手法,达到最佳效果需要过度时期和相对来说较长的时间,但这样的过程反而更能体现出这样可生长的设计策略的力量,同时增强了感受者与周围的竹林和丘陵的互动感和意识感。

印象刘三姐的演出在天黑后开始,观众和园区的拜访者主要集中在园区岛屿的两端,起始点为园区的主入口,即宾客到达的入口和原鼓楼区域(现修缮后的印象刘三姐文化博物馆场地),另一端,也就是演出舞台及观众席,则位于园区最深处的漓江岸边。而此两端之间,占据园区大部分区域的空间却仅仅作为交通疏散及流线的区域来使用,完全没有连接性的文化内容帮助访客获得更有意义的体验。正是在这个中间模棱两可的空间里,项目的概念引入了两个新的体系以融合入现有的自然肌理同时形成一种情绪感知及故事文化的铺垫过程。

第一个体系“竹灯未央”, 即手工竹编制成的灯笼结构空间,散落分布在访客入场流线的区域,以作为入场前感受印象刘三姐文化的体验/文创销售/休憩空间点。

另一个体系“手工竹艺长廊”, 在竹丛之间形成一层手工编织高低错落的“竹网”,提供了可以避开常规降雨的步行区域。

刚刚进入园区时,沿着通往演出场地的通道,体型较小的竹灯会发出斑驳的光线信号,随着访客进一步向园区深处走去时,原本视觉上因为距离而感觉是竹灯的体量突然变得越来越大,以至于可以成为可以供人使用的空间。视觉产生的体积大小的错觉,和当认知到这个实现错觉并感受到不同体量变化带来的物品和空间的不同感受时,原本纯流线的行走通道则因此变得有趣,从而不再因为功能上和行为上的单一性带来感受上的单调感。

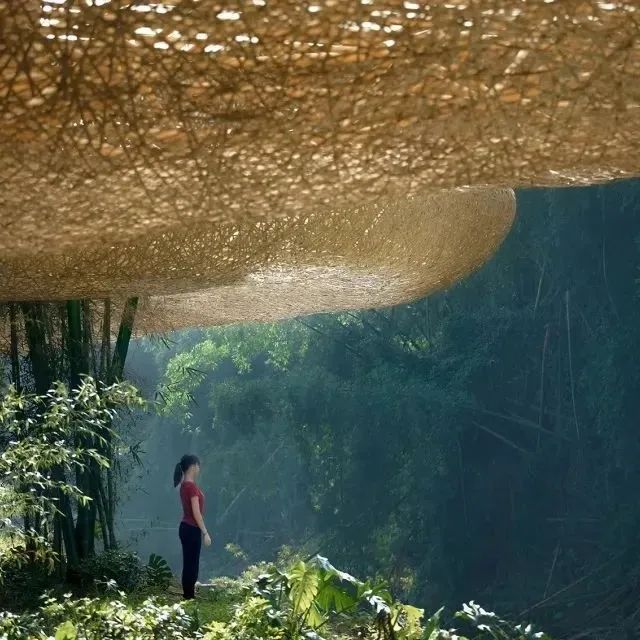

沿着岛的边缘伸展,“手工竹艺长廊”的竹棚飘浮在错落而至的竹丛之间,乍一看,它似乎几乎没有依靠结构支撑,只有竹丛穿过竹棚圆形的开口空间并向上生长,而隐藏在其中的如竹子般粗细的结构柱,则从其立足点开始向上向外旋转而扭曲地,如模仿了竹子的生长模式一般,也长入圆形的开口空间并与竹棚内部的结构相连。

“手工竹艺长廊”的竹条编织表面从入口的位置延伸140米有余,呈倒置景观的形状,并不同高低幅度地上下起伏,同时,竹棚表面完全用与竹灯相同的不规则手工编织竹条制作而成,看起来如是幻想中的空间体验,并顺着竹体波浪飘向空间的深处,将原本枯燥的等待体验变得虚幻而沉浸,又再次将访客的感观扩展到整个自然环境的氛围中去。

评审团点评

Canopies and pavilions often offer opportunities to experiment in design. The use of Bamboo has become almost fashionable in recent times; this project however makes an excellent and innovative use of Bamboo in a precious landscape with endless greenery; the new construction “like a cloud” extends nature without competing with it.

檐篷和凉亭通常是进行设计试验的机会。近来,竹子的使用几乎成为一种时尚。然而,这个项目在一个有着无尽绿色植物的珍贵景观中出色并创新地使用了竹子;新建筑“像云一样”扩展了自然而不与它竞争。

本文来自微信公众号“Dezeen”(ID:Dezeen_China)。大作社经授权转载,该文观点仅代表作者本人,大作社平台仅提供信息存储空间服务。