前身为帝国美术学校的武藏野美术大学建校于1962年,是一所位于日本东京都的美术造形教育综合性私立大学。自创立以来、学校秉持着培育具备广域教养、优秀人格、以美术、设计为中心的各造形领域专家之理念持续至今。重视综合性和专业性的融合、「真正达至作为人之自由的美术教育」、「培养有教养的美术家」的建学精神、是在即便成为日本国内最大规模造形教育大学的当下、也将以恒的坚持。学校包含美术和设计11科学科配置、与东京艺术大学、多摩美术大学并肩日本顶尖美术大学御三家。也与多摩美术大学、东京造型大学、女子美术大学、日本大学艺术学部并称为东京五美大。

SS01

风的造型 Form of the wind

史隆泰

我毕业设计的题目是「Form of the wind」/「风的造型」。我围绕“飞行的趣味”展开了各种造型的研究。我的研究从“风筝”出发,我被风筝、竹蜻蜓、纸吹雪这样的飞行玩具吸引,于是开始了这项研究制作。过程中偶然发现了三泽遥老师的作品「纸的飞行体」,深受感动和启发,于是也开始用自己的方式展开了长达两年的造型研究。

consecutive

basis weight:70g/㎡

W:120 D:10 H:3

free all type Ⅱ

basis weight:110g/㎡

W:220 D:220 H:70

confetti type Ⅰ

basis weight:70g/㎡

W:37 D:37

从防牌鸢改良而来的纸飞盘

我的研究是从改良传统风筝结构开始的。比如韩国有一种叫防牌鸢的风筝,这种风筝的中央有一个圆洞,能起到控制风力的作用。最开始我利用了这个特征把风筝的造型从矩形变成圆形、附着上螺旋桨一样的部件、把一层结构变为两层的结构等进行了各种造型的尝试。最终使风筝变成了能够在空中回旋并随风上升的纸飞盘。接下来继续改良螺旋桨的造型,螺旋桨的长度可以调节滞空时间;构成造型本体的纸张厚度可以调节其在空中的回旋速度;调整圆洞的大小和各部件之间角度可以使滑翔变得更加平稳。

在进行了大量的造型研究后,新的发现开始渐渐出现:飞起来像蝴蝶一样的竖向回旋体、无需投掷就可以轻盈飞行的滑翔体、横向回旋下落的螺旋体、像小飞虫一样可以自由落体的纸吹雪等等。我再次利用这些实验成果,尝试制作了新型回旋风筝。将细长的纸带扭曲成莫比乌斯环状♾️的造型,把中心处固定,变成螺旋桨状的形态。接下来不断调整造型和色彩,使这种风筝不断接近「生命体」的样子。用肉眼几乎无法看见的极细鱼线穿过中心,有风吹过时螺旋桨便会随风旋转上升,随着螺旋桨的快速旋转,空中会留下灵动又鲜艳的残影。

回旋风筝 no.3 Neozephyrus japonicus

Neozephyrus japonicus 在空中旋转后的样子

回旋风筝♾️的造型不但可以横向旋转也可以竖向旋转。我利用了竖向旋转在展厅现场制作了像立体logo一样的滞空旋转装置。并且想把风筝的趣味从室外带进室内,利用横向旋转制作了始终在室内轻盈飞行的装置艺术。它们都顺利平稳地在展厅飞了4天

传统的风筝为了强度的保障有骨架来做支撑,但是骨架会让风筝的重量和质感都变硬变沉。我想尝试制作更加轻盈更加优美,像风一样的风筝。同时也给风筝这种传统民艺提供一种新的可能性。

SS02

LINK PLAY

孙慕滢

想象力是很不可思议的事物,是属于人类独有的创造力。它既包含我们过去对这个世界的理解,同时也能带领我们对未知事物进行新的解释,构筑出新的关系。我认为它具有比突破时间空间更强大的连接性,是潜藏在人脑中的一股神秘力量。所谓五感,包含了视觉,听觉,触觉等等,但在感官世界的交流中,仍然还有许多未知的感觉尚未被定义,其中的部分让我不禁思考:人类本身是否持有一种「连接的感觉」呢?

LINK PLAY以围绕着「连接的感觉」进行探索。以潜藏在脑海中的经验与认知为入口,将各种节奏、瞬间等细微的感觉用影像的方式产生「连接感」,让人们感受到画面中的相互作用。通过把日常语境中的无关事物LINK起来,激发观看者去体验自身内在潜藏着的想象力的奥妙。

我们周围的物质无时无刻不在运动,每件事都有它特有的节奏感。或许在这些千丝万缕的变化之中,存在着相同的本质。最初的切入点来自我对日常行为的观察,例如削铅笔、拧螺丝,从这类看似不起眼的微小行为入手,开始制作「LINK PLAY 」。渐渐地,普通的小动作成为撬起大事件的钥匙。把不起眼的开关行为延展到一个更宏观的现象时,这种「连接感」仍在继续发挥作用,并保持着奇妙的平衡。虽然看似毫无关联,但不经意的小动作却能把日常生活中的细节联动到更遥远的宇宙级现象。这种常理之外的连接所产生的秩序感,我愿称之为「同质化现象」。

展览空间中,我分别运用了影像、交互、书、卡片、实物这五种媒体形式来表现不一样的LINK感。希望进入到这个空间的观看者能体会到在游乐园玩耍时的放松和享受,将自己的奇妙幻想投射到这个LINK的世界。

展览现场的LINK PLAY

书籍(纸媒)的LINK PLAY

LINK PLAY CARD

也许这个世界的常态都是不断相互作用产生的结果。虽然我们看不见,但许多常态下毫无关联的同质化现象切实存在着。或许今天在看到这个作品的你,也会被埋下作用的种子。不过首先,我希望你可以毫无顾虑地享受这个作品,因为这一系列产物都是作为玩具而被设计出来的,请带着纯粹的轻松心态去体验吧。

SS03

CUBE CUBE

段姗姗

我们每天都接触水,水以各种各样的形态出现。接触水的时候,就像进入一个肉眼看不见的世界。水中的物体因折射而产生微妙的扭曲。另外,尽管水是透明的,但却有细微的力量,有些东西接触到水后会发生变化,例如盐和糖这样的粒子会在水中溶化,海绵则遇水膨胀。

在日常生活中,我们习惯了这些变化,却忽视了水作为媒介的存在。因此,我决定以水为主题进行毕业制作。我想用稍微抽象的立方体来表现生活中无意识接触到水的情形。这些立方体是生活中随处可见的事物现象的指代,每次接触水都会发生些什么。我希望通过这个作品,唤起人们对水的感受。

SS04

橡皮筋的语言

马欣怡

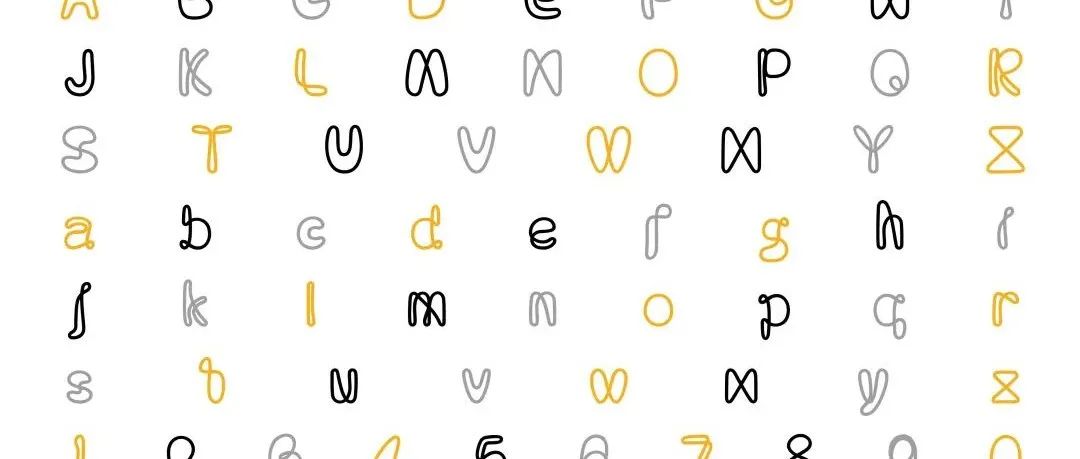

世界上存在着各种各样的语言,每种语言都有自己独特的形状和音韵。在这之中,日文的平假名由于是从汉字简化而来,其形态几乎均由曲线构成,且曲线的弧度看上去极具韧性。

为了表现出这种绝妙的曲线,我尝试了各种材料,最终发现橡皮筋最能够再现它的形状。橡皮筋这种材料因为有弹性,可以一直保持着流畅的曲线形态,仅需用大头针固定住几个锚点,橡皮筋就会自行产生数理上的弯曲。

我利用橡皮筋的这种性质,将其改造成了平假名的形状。另外,橡皮筋还可以通过调节松紧长短,弹奏产生不同音高的声音,将其组合起来便可以模仿出人类说话的语调。特别是日语以音拍为基本单位,节奏在口语中更为重要,也就更利于用橡皮筋来表现。基于以上的发现,我开始制作了这个作品。

这个作品由字体设计和映像两部分组成。字体设计是先用橡皮筋制作了平假名、罗马字、阿拉伯数字和标点符号,再将其外轮廓描绘下来制成字体。制作过程中着重考虑了一笔画时每一条线的笔顺,使其能够首尾相接、结构保持平衡。同时,将「へ」「し」这类单线构成的字故意复杂化,将「な」「ね」这类复杂的字尽量抽取其核心结构,使其更简略、概括,从而让文字的易读性统一在一个水平。另外,在映像作品中,我借用了谷川俊太郎的诗「かっぱ」,用人声和橡皮筋交替读诗来表现两者的相似性。视觉上在橡皮筋字体上加入“弹橡皮筋”的动画,使视觉和听觉产生联动的效果。

我们日常生活中司空见惯的橡皮筋其实有独特的形态美,耳濡目染的语言也蕴含着各种各样的趣味性。本作品如果能让观众感受到这些美和趣味性,设计者便不胜荣幸。

SS05

我和我们

戴瑞艳

“我是什么?”

我,是“此刻、此地”的存在。

我,是“我是什么人”的个体身份。

我,是一个“我想”的自我意识。

我,是作为“唯一存在”的孤独方式。

而“我们”是“我”和“我”的结合体,通过情感交换、信息交换和利润交换等等,因交换而联系在一起。

我们,是一个“群”。群是人类组成的社会集团。家庭、城市、国家等是通过群体而组成的共同体。

我们,是一个“有机系统”。群体中的个人虽然各自自由活动,但整个群体则以统一的规律前进着。

我们,是“生命”。我们的身体本身就是一个由许多细胞组成的有组织的社会。生命诞生、成长、繁衍、代代相传。

我们,是“多样”。通过群体的成员不断变化,从而使生命群体保持活力。不同个体的交流与互动,影响着每一个“我”,同时也影响着整个“我们”。

“我”和“我们”构成了“环境”。所有的生命群体相互支撑,创造出一个丰富多样的环境世界。

SS06

丛林·发光主义

杨茜云

为什么越是繁忙的城市,灯光越是明亮?

在城市生活中,设计师考虑到人们的需求和动作,匹配照明的水平和光线的颜色,使生活变得方便,并符合其预期用途。建筑物在照明中起着辅助作用,而这又创造了各种照明效果。换句话说,人造光是人类活动的反映,是人类领土发展的标志。

根据出版了光学雕塑作品集的威洛比·夏普(Willoughby Sharp)的说法,"发光主义 "这个词在18世纪初首次在世界上被使用。作为今天光环境艺术的先驱,发光主义探索了人造光的可能性。受此影响,我开始思考如何表达人与人造光之间的关系问题。为了找到这个问题的答案,我试图从城市作为自然的类比的角度来思考。

为了找到这个问题的答案,我试图从城市作为自然的类比的角度来思考。东京类似于一个 "丛林",因为它是一个密集的城市,包含了许多不同的人和职业,形成了一个全面而多样的生态系统。这是一个全面而多样的生态系统,就像丛林一样,充满了神秘感和多样性。

我为此探访了缅甸附近的丛林。曾以为植物是丛林中的主角,但当我真正走进森林时,意识到植物连接一片构成了森林系统的 “骨架”。在这个系统中,植物似乎是建筑的结构实体和环境的组成部分之一。那么,是什么在这些结构之间起到照亮的作用?

在茂密的丛林里,我看到的是五颜六色的蘑菇。蘑菇受动物、昆虫和植物的影响,介于动态动物和静态植物之间,是变化中的森林的生命标志,例如:松茸生长在老松树下,栗蘑生长在倒下的阔叶树上。如果森林的机制可以应用于城市,那么蘑菇就像照明一样,反映了生活在城市的人们。根据这一想法,我们将作品分为三个部分。

照亮

首先,我以蘑菇的形状和质地为主题,用移动的灯光创造了一个动态的灯光,照亮了我们看待事物的方式。这种照明使人们能够看到空间中物体的形状和距离。

吸引

其次,我表达了在森林的茂密树木中发现稀有蘑菇的时刻。蘑菇被明亮的颜色和图案照亮,就像城市中的广告牌或屏幕,这种照明吸引了人们的注意。

警告

最后,我表达了毒蘑菇在黑暗中发光的神奇效果,就像月光下的蘑菇。这种光芒具有警告人们它是有毒的效果。这与信号灯、警示灯和其他在我们生活中具有特殊意义的灯类似。

我混合了自己在320国道附近的森林录制的虫鸣,来自南伦敦音乐制作人的爵士乐片段以及合成器与非洲雨槌的声音制作了自己作品的背景音乐,希望能够制造一种热带丛林漫步的气氛。

欢迎各位关注我的网易云主页:

http://music.163.com/album/141736277/?userid=406878596

参考资料:

基础设计学科海报:

http://www.kisode.com/presentation2021/

本文信息搜集整理自互联网,信息版权及活动解释权归主办单位所有。“新青年新视界”仅作媒体支持。合作请联系官方微信:Qing-Nian-She-Ji

本文来自微信公众号“Hi新视界”(ID:xinqingnianxinshijie)。大作社经授权转载,该文观点仅代表作者本人,大作社平台仅提供信息存储空间服务。