"

100+模型手册

Peter Eisenman(彼得·艾森曼)

20世纪80年代,艾森曼试图将建筑与解构主义哲学联系起来,此后又迷上了混沌理论,并且深受法国哲学大师、“解构主义”之父雅克·德里达哲学的影响,建筑作品因破碎化的形式被人们贴上了解构主义的标签。艾森曼庞杂的理论通常可以划分为两大部分:

01

ARONOFF CENTER FOR DESIGN AND ART

1988-1996

02

MUSÉE DU QUAI BRANLY

1999

03

BIBLIOTHÈQUE DE L’IHUEL

1996-1997

04

CHURCH OF THE YEAR 2000

1996

05

STATEN ISLAND INSTITUTE FOR ARTS AND SCIENCES

1997-2001

06

VIENNA MEMORIAL TO JEWISH VICTIMS

1995-1996

07

THE MAX REINHARDT HAUS

1992

08

REBSTOCKPARK MASTERPLAN

1990-1992

09

EMORY UNIVERSITY CENTER FOR THE ARTS

1991

10

ALTEKA OFFICE BUILDING

1991

11

UNIVERSITY ART MUSEUM

1986

12

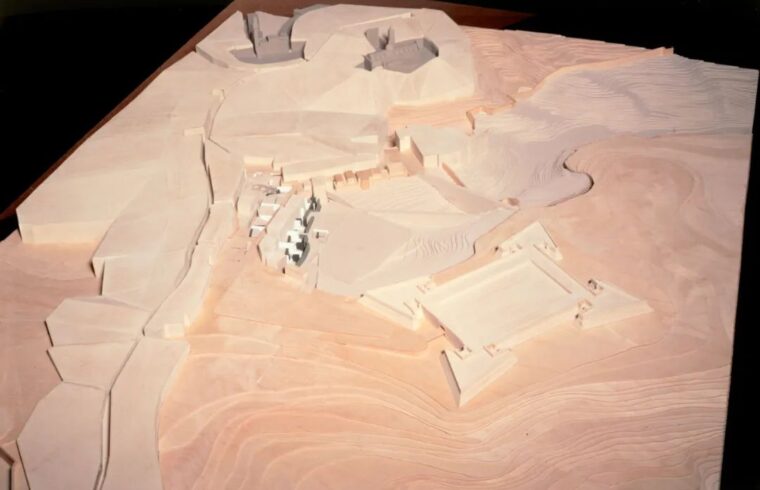

MONTE PASCHI BANK COMPETITION

1988

13

GUARDIOLA HOUSE

1988

14

PROGRESSIVE CORPORATION OFFICE BUILDING

1986

本文来自微信公众号“匠山行记”(ID:gh_d836161f0f54)。大作社经授权转载,该文观点仅代表作者本人,大作社平台仅提供信息存储空间服务。