所有人都厌恶战争,一个个鲜活的生命在炮火中陨落,一处处曾经美好的家园在硝烟中变成废墟。

战争过后,留下难以愈合的伤口,是流血漂橹,是流离失所。战争过后,也留下反思和纪念。

因此,有越来越多的建筑师关注到战争纪念建筑背后的情感诉求,希望用建筑表达战争带来的醒目伤害,唤起人们对战争的警惕和对和平的珍惜。

本文将列举几个当代的战争纪念性建筑,探索建筑师如何塑造极致的空间体验,让人们在声、色、触、感中体会战争的伤痛。

01

听觉体验:博洛尼亚大屠杀纪念馆

建筑设计:SET Architects

博洛尼亚大屠杀纪念馆是SETArchitects在博洛尼亚大屠杀纪念馆国际竞赛中设计的一个雕塑式纪念建筑,并赢得了比赛的头奖。

纪念馆位于一个靠近火车站的纪念广场上,高耸的纪念碑挑破周围天际线,引起游人的注目。

2016纪念碑选址靠近火车站

同时,设计师使用金属共鸣再现了当年开往集中营的死亡列车的声响。

由于纪念碑多金属格子的结构,当附近的火车站有列车经过时,金属片就会产生共鸣,这种声音与德国纳粹的毒气列车发出的声音极为相似,这种略微带有金属震颤声的嘈噪声,将当初毒气列车中犹太人的绝望和恐惧再现,令人不寒而栗。

02

视觉体验:

辽宁省阜新万人坑遗址保护建筑设计

建筑设计:清华大学建筑设计研究院

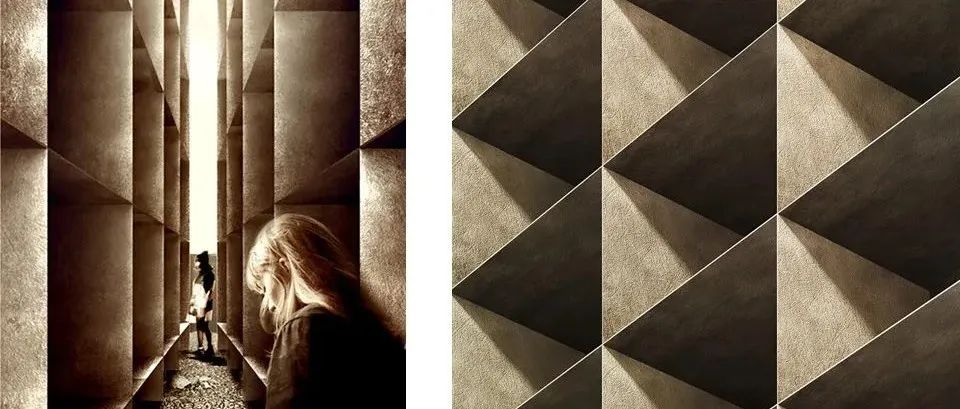

在材料的选择上,清水混凝土和青石在色彩和质感上突出庄重肃穆的纪念主题。

厚重的青石表面凹凸变化,使建筑在近人尺度有着细腻的表面肌理。主立面上六种尺度的青石上下叠压错动出大小不一的孔洞,孔隙率自上而下逐渐变大。

白天阳光照射孔洞形成光斑,建筑内葬坑周围套有玻璃幕墙,光斑在两道玻璃墙内不断反射,无限复制于广阔的镜像空间内,一时间无数光斑在室内回荡。

层层青石,累累白骨,加上纯粹海量的光斑带来的冲击和震撼,表达了对光明的渴望和对战争的反思。

03

建筑设计:彼得·沃克 迈克尔·阿拉德

美国国家911纪念馆的理念是“对缺失的反思”,建筑将世贸中心双子塔的基础挖空,改造为两个叠水区域。

水池边缘设置倾斜、镂空的遇难者名单,游客抚摸冰冷金属面镂刻的名字,用指尖抚摸感受伤痛的痕迹。

遇难者的亲人和朋友还可以将上面的名字拿纸笔拓印下来带回,让缅怀变得真实可感。

水幕从环绕这两个“足印”的高墙上向中心注入,并再次流入一个更小的深坑。

水从基座边缘跌入水池,巨大的水位高差使叠水声如同当年世贸中心倒塌时的轰鸣声那般震耳欲聋,掩盖了广场上的嘈杂,让人们能静下心来缅怀悲剧事件。

04

心理体验:柏林犹太人博物馆

建筑设计:丹尼尔·里伯斯金

设计师将历史事件的发生地之间连线,构建出来的形状作为建筑的整体轮廓外形,建筑最终呈现一个折线挤出的复杂的“之字形”状态,又仿佛是一个正在承受剧烈痛苦而挣扎的人。

建筑外表开窗凌乱毫无规律,仿佛是一把随意的刀在建筑上乱砍。内外部之间的人也很难通过窗户进行视线交流,令人们将更多的注意力集中到感官上的共享。

高耸屋顶的线性天光,遥远而迷茫

博物馆中最具震撼力量的部分位于流线的终端,此处是一个极端高耸而狭窄的走廊,光线从高耸顶部的缝隙中投射下来,透露出渺茫的希望。

走廊上铺有海量铜制人脸。当人们穿过走廊,仿佛杀人机器运转般的声音和令人毛骨悚然的触感将人们的感受同大屠杀中的犹太人联系到一起。

在这空间当中,极端的尺度令一切都好像归于虚无,人的知觉被空间剥夺。尺度感、触感以及光感在空间体验中被消解,萎靡的脸色刻印在行人之上。

结语

“真正而持久的胜利就是和平,而不是战争。”——拉尔夫·沃尔多·埃莫森

无论是视觉,听觉,嗅觉等生理体验还是心理体验,设计师都试图带给游览者身临其境的感受来传达对战争伤痛的缅怀。

当意识在建筑的牵引下与战争当中的受害者共通,当氛围与战争中的绝望与痛苦重合,我们抚摸着那难以愈合的伤口,用建筑的语言谱出一首动人的挽歌。

资料引述:

1.梁宇珅. 《当代建筑空间设计中战争纪念主题的表达方式研究》[D].天津大学,2019.

2.https://www.gooood.cn/《博洛尼亚大屠杀纪念馆 |SETArchitects》

3.https://www.archdaily.cn/《辽宁省阜新万人坑遗址保护建筑设计|清华大学建筑设计研究院》

4.https://www.zhihu.com/《建筑与战争的关系?》

5.https://zhuanlan.zhihu.com/《柏林犹太人博物馆 / Studio》

微信公众号: 匠山行记

新浪微博 Weibo: 匠山行记

哔哩哔哩: 匠山行记

投稿咨询 / 媒体事务

微信:blunt521

邮箱:1540957767@qq.com

本文来自微信公众号“匠山行记”(ID:gh_d836161f0f54)。大作社经授权转载,该文观点仅代表作者本人,大作社平台仅提供信息存储空间服务。