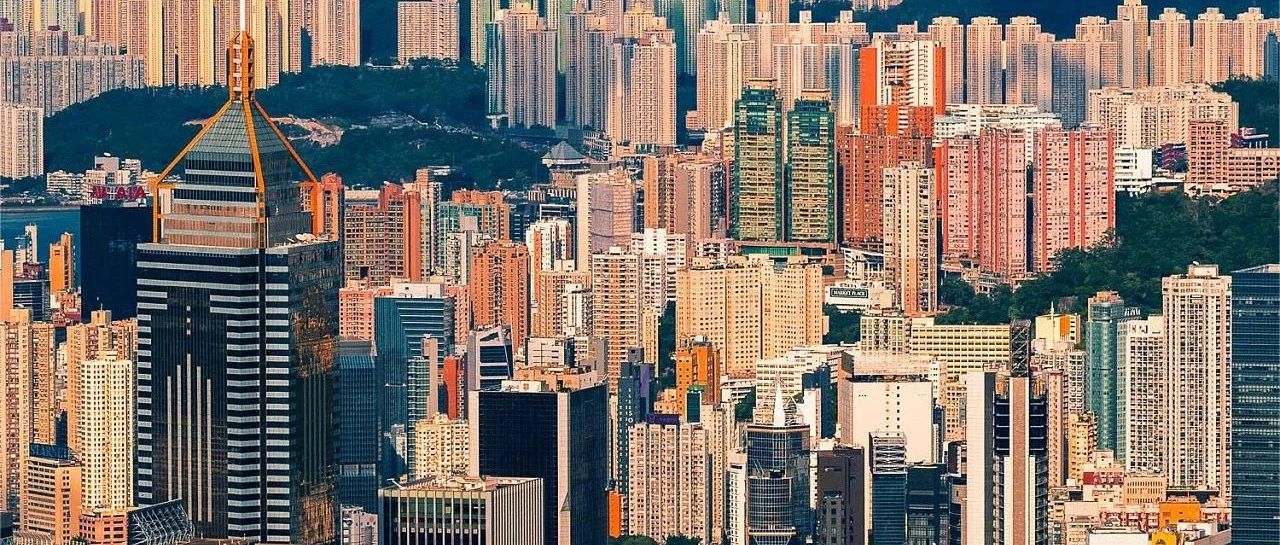

如今我们刚好生活在社会极速发展的时代,拥有一个长期居住房屋似乎变成了一个困难的事情。而我们发现,当我们住进城市化的高楼以后,人与人之间的联系也开始变的相对稀薄,走亲情串门似乎已经开始变的奢侈,最近甚至在室内设计领域中开始流行起去客厅化风潮;经常出差的人群可能会有所感受,如果并没有告诉我们去往什么地方,我们会发现到的每一处似乎都差不多--差不多的颜色,差不多的形状。

01

你对你现在的居住地还满意吗?

中国发展迅猛,快速的城市化让我们逐渐住进了借鉴了西方设计的、人口容量更高、空间利用率更好的“格子间”里。但,似乎缺少了一些人与人,人与自然的联系。

马岩松认为现代城市对权力和资本的崇拜,导致了城市对利益最大化和功利主义的追逐,让整个城市有着一种“帝国”气质。城市中的建筑就像是居住的机器,没有灵魂。同时,大量借鉴西方的建筑模式让建筑与自身的自然环境没法结合起来,建筑不是存在于真空中,而是存在于自然环境之中的。

长期使用这样借鉴过来的建筑形式组成的居住环境。好像无形中在一定程度上削弱了人和人以及人与自然之间的连接,这真的适合我们中华文明的环境和文化吗?

但是不得不说这种从西方借鉴来的建筑模式确实很好地契合了中国经济快速增长,城镇化迅速发展的的阶段。

在我们的传统文化之中认为组织性和团结性是至关重要的,老一辈常说远亲不如近邻,而现在很大一部分居住者甚至连邻居是男是女是老是少都分不清。所以现在出现“去客厅化”的室内设计趋势,特别是在年轻人群体中这种趋势更盛。这种趋势到底是好是坏,人们依然争议不断。

“可使食无肉,不可居无竹”,这是苏轼先生留下来的诗句。我们自古以来的传统就是尊重自然,喜爱自然的,现代钢筋城市却让我们逐渐远离自然,即使城市中有绿化,其绿化许多也显得呆板或是与城市环境格格不入。

各国设计师正在

做出的解决方案

位于拉各斯的建筑师 Tosin Oshinowo 最近被任命为将于 2023 年开幕的第二届沙迦建筑三年展的策展人。

UNDP Ngarannam, a building project for a community displaced by Boko Haram.(Image credit: courtesy UNDP and Tosin Oshinowo)

北京朝阳公园

设计为人类未来的

居住场景提供无限可能

排版:余 也

主编:飞 鱼

本文来自微信公众号“未之”(ID:wizke2015)。大作社经授权转载,该文观点仅代表作者本人,大作社平台仅提供信息存储空间服务。