滨海廊桥艺术计划“明日图景——行进中的维度”立足于廊桥的多维空间场域,展览中的12组艺术作品沿着廊桥2公里创造一个充满想象力的步行空间,将艺术体验融入滨海廊桥。

艺术家王鲁炎在滨海廊桥处创作出观念首尾呼应的《交互时空》,将网络概念浓缩为具有象征性意义的网状景观。王鲁炎认为公共艺术是“对城市的赠与”,同时它也剥夺了公众“不看的权利”。在滨海廊桥这一极具挑战性与机遇的场域,面对着现实因素的制约,艺术家的意识与实践的冲突显现出其对创作逻辑悖论的思考。

廊桥是一座1.5公里的、具有连接属性的巨大桥梁,当其成为艺术家创作的平台,它不仅是通往物质世界的桥梁,也是通达艺术世界的道路。这种以桥梁方式实现的现实世界与精神世界的链接,赋予了这座桥梁以独特的想象力与创造力。

艺术家王鲁炎在《交互时空》的创作阐述中表示:在日益发展的高速网络交互空间中,人们的思维形式、表达方式、人际关系以及交流模式越来越被网络所形塑,人们如同网络中的各个节点相互交错与平行,接收和发送着交互性信息,城市以及人们的思维、工作、生活不再封闭和固化,而是以网络的方式从自身向外无限地延展,开放性地链接与自身相遇的城市、文化、科技、人际、交通以及资讯,且日益频繁地自我更新,继哲学家所言“社会是人们交互作用的产物”之后,世界从未像今天这样以如此高效的网络交互结果显现其社会的现实性。

△ 《交互时空》作品草稿图

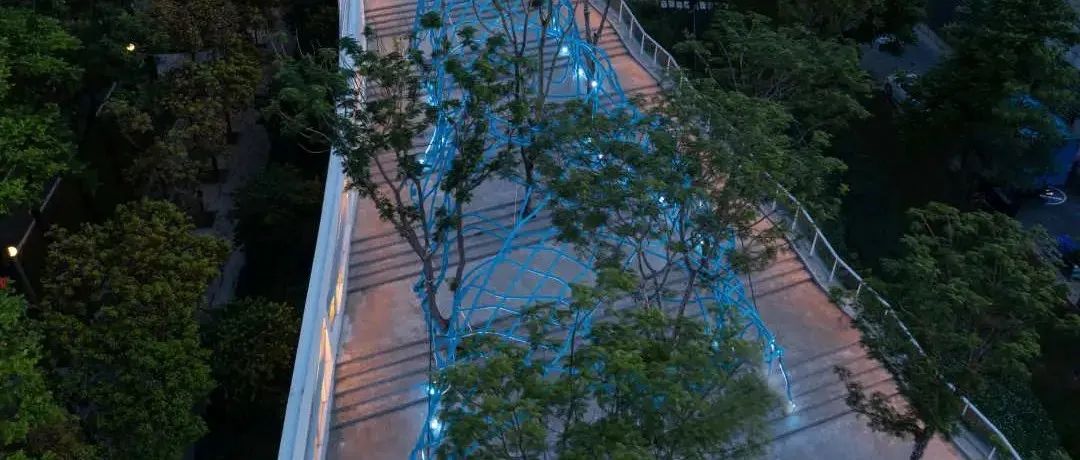

王鲁炎的作品《交互时空》将广义的网络概念浓缩为具有象征性意义且快速运行的网状视觉景观,它以总长1.5公里的“滨海廊桥”桥梁两端为支点,建构起从此岸通达彼岸的网状交互发端。

△ 位处滨海廊桥步道入口处的《交互时空》

该作品的实体位于桥梁的首尾,其观念则隐形于首尾之间,即首尾作品之间长达1.5公里的间距是一个巨大的想象空间,且是一个不可被既有经验预测的未来交互时空,需要当下以及未来步入其中者的想象力与创造力将其链接。

△ 位处滨海廊桥步道尽头处的《交互时空》

装置整体非常庞大,落地过程中涉及很多技术和安全问题,比如说装置结构的顶部,因为钢铁、不锈钢的材质需要考虑自重的问题。艺术家试图用坚硬的材料显现出一种“柔软”的视觉效果:这座由钢铁构成的“互联网”,在与城市的周边环境互动时,呈现出一种漂浮的、移动的感觉,就像互联网一样。在晚上,作品又会呈现出另外一种状态:贯穿在网上的光线将会具有“深圳速度”的效应,在城市交互的整体网络结构上的快速延展穿梭。

△ 灯光贯穿作品,树木从作品中生长

互联网是人为的创造,代表了想象力,而树代表着自然的网络,它通过树冠的延展,在不断地生长,这是网络的自然属性和人的理性属性的结合。作品周围种满了树,当巨大的树木从“网络”中间生长出来,形成了自然与网络的交互。

在户外人行步道上落地的《交互时空》,和过去王鲁炎在摩纳哥海洋博物馆展出的作品《网》有着相似之处,但这两件作品在其场域化上做出了区分。

在海洋博物馆中,王鲁炎试图以一张倒置的大网将整个海洋博物馆转换成为“在水下”的概念,使陈列在海洋博物馆中的所有海洋生物标本能够在“水”中畅游和呼吸,而人类则在“水中”窒息。在海洋博物馆的这张网把场所空间转换成为作品的有效部分,“网”位于博物馆的枢纽地带,所有的观众都要经过“网”通往其他空间,让观众在网中感受到海洋生物在死亡之前所产生的恐惧和绝望。

△《网》,2100×1600×500cm,不锈钢烤漆,重15000kg,2014,摩洛哥海洋博物馆

因此,“网”在这里不是要真正展示的部分,展示的反而是观众的感受。在不同的语境下,凸显出了这两件作品的不同之处。

在廊桥所实现的“网”则来自城市中的互联网的概念,以此体现城市的边界,从物理意义上的建设到互联网网络的交互作用,桥梁与互联网有着共同的连接属性,但是其连接方式和连接场域则有所不同,桥梁有着物理空间的局限,而互联网则可以在网络世界中链接,在虚拟世界无限延伸。

“公共艺术既是一种对城市公众的赠与和分享,同时也剥夺了城市公众回避艺术的权利”,王鲁炎曾在上启艺术策划的“三日谈”论坛活动中谈及公共艺术,他认为公共艺术的特点之一在于其“不得不看的强制性”。城市所呈现的语境区别于美术馆或画廊,因为固定在某一个地点的室内空间,公众有自主选择是否进入观看的权利,公共空间面对的是城市中过往的人群,当公共艺术建立在商厦、广场等游人们的必经之路,公共艺术可以把城市公共空间非观众的人群转换成“观众”,这个转换具有一定的强制性。

虽然公共艺术的发展存在争议,也有着很多相应的问题,其落地的现实语境受各种因素制约,但这也是城市公共艺术推动出来的思考和实践。城市公共艺术一直在可能性的范畴里拓展不同领域的边界,比如滨海廊桥艺术计划中的作品,在落地的过程中,需要充分协调各方的声音,包括公众的意见,才得以实现这一可能性。

公共艺术总是把可能性落地到现实语境,当它一旦在现实语境中实现,它就变成了被超越的对象,公共艺术要在可能性里去寻找更具有挑战的“刺点”。滨海廊桥艺术计划在公共性极强的建筑桥体中呈现出作品的艺术性与功能性,不仅需要在可能性和现实性的范畴里思考,更需要实践的能力,不以既定的经验和常规的地点实现公共艺术,正是其最重要的特点。

△ 《交互时空》在滨海廊桥

参展艺术家/建筑师(团体)名单

(按姓氏首字母顺序排名)

柏志威 / 中国深圳

BEAU建筑事务所 / 中国香港

陈雄伟 / 中国广州 + 石头先生(Pierre Picard)/ 法国

成行(成行工作室) / 中国深圳

弗兰克·哈弗曼斯(Frank Havermans)/ 荷兰

林辉华(H.H.Lim)/ 意大利、马来西亚

徐亮 / 中国香港

王鲁炎 / 中国北京

王劲松 / 中国北京

杨少斌 / 中国北京

杨勇 / 中国深圳

展览主办

深圳市宝安区区委区政府

展览承办

深圳市宝安区城市管理和综合执法局、深圳市宝安区湾区发展事务中心、华侨城深西集团/瑞湾发展有限公司

策展人

杨勇

策展团队

上启艺术

项目组成员

项目经理:李荣强

项目成员:黄晓林、吕添胜、张永洁

展览地点

深圳市宝安区滨海廊桥

交通指引

地铁:1号线 宝安体育馆

编辑:尹余

设计:苏妍、李茜薇

图片:胡康榆/直角建筑

本文来自微信公众号“上启艺术”(ID:shangqiart)。大作社经授权转载,该文观点仅代表作者本人,大作社平台仅提供信息存储空间服务。