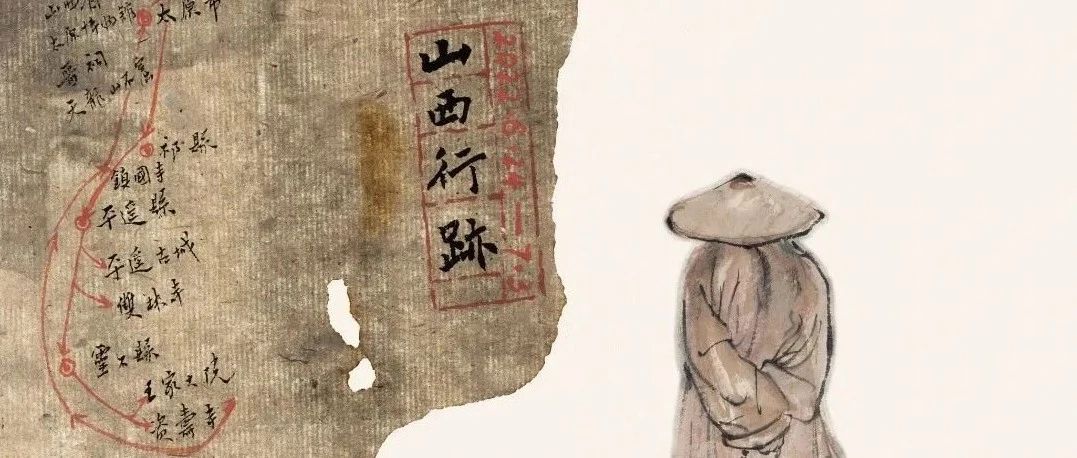

出發奔赴山西之前,成軍並未意識到,以實現自己舊日心願為目的的一場行走將直接促成一次展覽,一個漸次複雜的藝術項目。有如一本光怪陸離的遊記小說,各路神佛、天地、山水、信徒、動物輪番登場,構成了一場具備超現實意味的圖像學實驗。

偶發的行為動機促成了這批作品構思的原點,雖主題先行,其間卻數次延宕。古老璀璨的文明一方面給予藝術家莫大的靈感刺激和表達欲望,一方面也給創作者帶來某種無形壓力,迫使其突破慣用的表達手段,以免陷入一種輕熟的套路,致使實實在在的「文明」流於紙面上的油滑。

在這場面對想象與現實差異的自我拉扯之中,在屢次擱筆與信心重建的創作實踐之中,需要極大的勇氣將「我」 「分裂」成兩種人格——一個仍是過去那個追求完美無缺、極致精湛構圖與筆法的繪者成軍,一個則幻化為陌生的存在者成軍,試圖丟棄繁瑣的形式語言和隱秘的技巧野心,轉而去感受繪畫這一行為最原始的誘因。那是走在蒼茫無際的自然維度中,忽然被無法言說的神性感召,當頭一棒,足以忘記身份,忘記審視一切的優越感,忘記觀察者視角,不聽使喚,無有任務指標,拋棄肌肉記憶,提筆就畫。筆下之物三分熟悉,七分陌生。陌生的一切都是「超我」的部分,是「不知細葉誰裁出,二月春風似剪刀」,也是無數優秀藝術家在隨機位移過程中終將體會的奇異恩典。

這種恩典來自於「偶然」和不確定。太行蒼蒼,黃河泱泱,被譽為「表裏山河」的山西一省現存53875處不可移動文物,為全國之最,此為已知的必然。而遭遇這些文明舊痕時又將感受到何等神隱,則全看個人天資悟性,基本屬於偶然。一個在面對偶然性降臨時能打開心靈,做好充分接受準備的藝術家,一旦再具備與之相匹配的駕馭技能,就完全有能力將兩個分裂的自我重組再造,而更好的作品也將在此中發生。

在此意義上而言,山西也好,別處也罷,無非符號。相較於一個確實可感的具象地標,更重要的是這趟隨性的旅程及其伴隨而來的創作成果,正是成軍在歷史的明滅之間,在萬物的顯隱之間,悄然洞見的眾妙之門。

五臺雪霽

紙本設色

34cm×69.5cm

成軍

Cheng Jun

本文来自微信公众号“履道堂”(ID:yiziru666)。大作社经授权转载,该文观点仅代表作者本人,大作社平台仅提供信息存储空间服务。