唐代书法家,书法理论家孙过庭在他的书法理论专著《书谱》中提到“初谓未及,中则过之,后乃通会。通会之际,人书俱老”。

“人书俱老”是对一个人书法很高的评价,这里的“老”,意味着老练,精熟。有些智慧,非沉淀而不可得,书法亦是如此,书法与人的命运常常紧紧地联系在一起。

中国的书法史上亦不乏年少才高的书法家,比如王献之,只四十二岁,但是却能与他的父亲并称“二王”;比如明代书法家王宠,他的人生只有短短四十年,但是谁敢忽视明代近300年间他这一股散淡飘逸的魏晋之风?

但是那些书法中的凝重与灵动,那些岁月带来的丰富和厚重,他们终究是与之无缘了。

任何一门艺术,“天人合一”都是中国人崇尚的最高境界。“天人合一”,落笔所得就不再是俗物,笔下的字变成了个体生命和精神的寄托。此时要“书老”,非“人老”不可得。

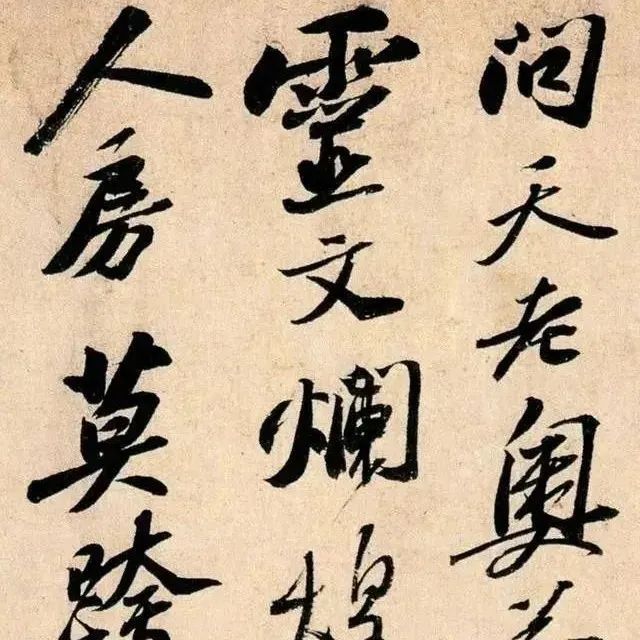

苏东坡晚年写了一卷行书,堪称书法界“人书俱老”的巅峰之作:《李白仙诗卷》。作这一卷行书时,苏东坡早已经历了乌台诗案,被贬黄州。这一年,苏东坡五十八岁。

苏轼创作一向都是静思熟虑的,连《黄州寒食帖》也不例外。只不过苏轼才高八斗,比凡人文思敏捷罢了。但是这一卷《李白仙诗卷》却是苏东坡未经构思的“随意”之作,也是成就它的地方。

《李白诗仙卷》记录的是李白的两首佚诗,《李太白文集》之中也未经记载。

在这卷行书当中,苏东坡心手两忘而至仙人之境。

落笔之初,笔墨还很从容,能够看出平时的“规矩”姿态。行至一行半,其行笔便有洒脱之势,文字结体逐渐向两边扩展,落笔肥阔但不失俏丽。

到了“只知雨露贪”,苏轼便行至无人之深处,彻底释放天性,笔速逐渐加快,有“横冲直撞”的飞动之感。

苏轼的大多数作品都有明显的“刀劈斧凿”的痕迹,但是《李白诗仙卷》却是“粗服乱头”的“露马脚”之作。

其结字整体丰腴肥厚,但因为笔势的迅疾和劲健,作品气势苍古,字行的纵横排列,犹如风吹松海,自然而壮阔。

在宦海沉浮了一辈子之后的苏东坡,行至人生的末年,他终于不再是那个莽撞青涩的苏东坡,他的人生终于变得厚实,所以才有了《李白仙诗卷》。

有人说,三十五岁以后才有资格谈人生;如果真是如此,那这一卷《李白仙诗卷》的厚重韵味,我想40岁以下的人想必是难看懂了。

黄庭坚评苏轼晚年书法:“早年用笔精到,不及老大渐近自然。”

从技法角度上来讲,这一卷行书《李白仙书卷》已入无人之境;它作为苏轼的晚年大作,其中的“天人合一”的自然挥洒正是行书书写之秘诀,对于我们学习行书写作有很大的帮助。

其气韵格调丝毫不逊于被誉为“天下第三行书”《黄州寒食帖》,,就连近代大书法家启功先生也直言自己只学得三分皮毛而已。

本文来自微信公众号“上海美术观察”(ID:pyyjb123)。大作社经授权转载,该文观点仅代表作者本人,大作社平台仅提供信息存储空间服务。