出生于农耕中华文明,从古至今一直流传着一种世界罕见的对自然的敬畏。

“天地与我并生,万物与我为一”是中华文明的哲学底蕴,也是刻在中国人基因里的古老天性。

“不打三春鸟,不吃四月鱼”“树木以时伐焉,禽兽以时杀焉”是先民们对利用自然的永续性理念。

△“不打三春鸟”,三春指孟春、仲春、季春,鸟儿通常在这个时节产卵孵子,这时若打死一只鸟,即一窝小鸟倾巢而亡。图/视觉中国

日月星辰、山川草木、飞鸟走兽...古人们在接触自然的同时感受到了生命间的息息相通,人与自然的统一,造就了源远流长的独特信仰。

而在西方,自大航海时代将整个世界连通起来后,以英、法、俄为代表的欧洲探险家们开启了长达300多年的物种发现和收集之旅。

△著名探险家阿尔弗雷德·罗素·华莱士,收集了超过 125,000 个标本,其中 1000 多个为新物种。图/Wikipedia

1933年,著名动物学家秉志院士在写给当时中国科学社的信中如此说道:“外人竞遣远征队深入国土以采集生物,图有所不利于吾国者。”

△自从19世纪外国探险家频频来到中国后,中国森林覆盖率几乎腰斩,直到新中国成立才有所恢复。制图/地道风物

西方探险家,真的都是掠夺者吗?

西方探险家的物种发现与收集之旅

自大航海时代(15-17世纪)开始,欧洲诸国通过海洋和逐渐成熟的航海技术,发现新岛屿、新大陆,并随之开始扩张势力。

在这场影响深渊的浩荡变革中,以英国为代表的新兴资本主义国家的博物学来到了顶峰,寻找动植物新物种一跃成为了整个欧洲社会的主流,各路探险家化身为动物猎人、植物猎人,到新大陆、到神秘的东方、甚至到达地球两极,开启了浩浩荡荡的“探险”之旅。

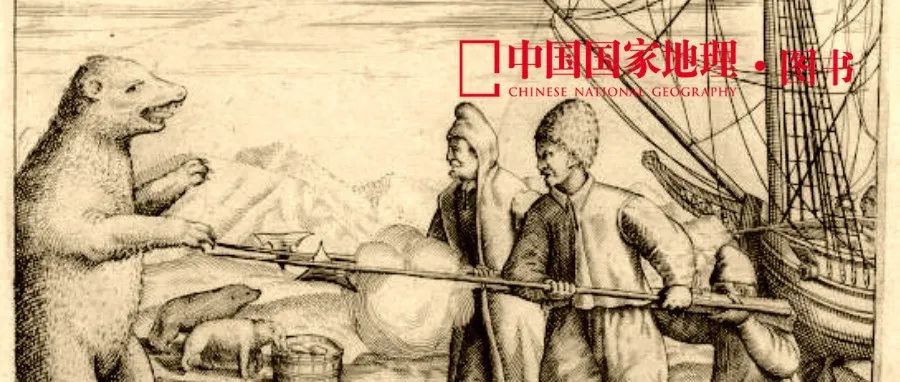

△1594 年,荷兰制图师威廉·巴伦茨 率领的探险团队第一次遇到了北极熊。图/Wikipedia

比如德国探险家乔治·斯特拉在北极附近发现了巨大的海洋哺乳动物大海牛,并引发了捕猎大海牛热,短短27年这种巨大的动物就被捕猎殆尽。

而中国,作为东方最古老、最神秘的国家之一,自然成为了这些探险家眼中诱人的宝藏之地。无数传教士、植物猎人、动物猎人背上行囊,来到这片未知的土地,寻找他们闻所未闻的神奇物种。

△中国地大物博,是世界上生物多样性资源最丰富的国家之一。制图/地道风物

1869年3月,法国博物学家阿尔芒·戴维德在中国四川雅安宝兴县的邓池沟教堂附近科学考察时,发现了一种当地人称为白熊、花熊的踪迹,通过当地猎人的帮助,4月1日,他采集到白熊标本,毛色有黑有白,脚掌底部多毛,样子像熊,这是他从未见过的奇异动物,它的标本和骨骼运到法国,并被鉴定为一种全新的物种:大熊猫。

此等新奇又可爱的新种消息瞬间传遍了世界,此后,一批又一批的西方探险家、游猎家和博物馆标本采集者来到大熊猫产区,竞相捕捉大熊猫。

△第一个活捉大熊猫回国的西方人:露丝·哈克尼斯。图/Wikipedia

经过长达半个世纪的搜寻,一只又又一只大熊猫被西方人或活捉,或制成标本带回国,然而长时间以来中国人对大熊猫的了解还几乎为零,不知其濒危程度,因此没有对猎人们的行动加以限制。

好在从20世纪40年代开始,政府开始出台一系列保护规定限制外国人的捕猎活动。才使得这种珍稀物种没有走向像大海牛一样的悲剧结局。

△1983年,中国野生动物保护协会成立,图为工作人员在秦岭用无线电追踪大熊猫的踪迹。向定乾/摄,图/《生命的力量》

此外,英国植物猎人乔治·福雷斯特在20世纪初不仅在中国收集了超过一万件鸟类标本,更是在云南采集了大量植物标本而知名全世界,其中,被称作“世界杜鹃花王”的大树杜鹃被他砍伐、采集回国后至今仍陈列在大英博物馆里,并一直被英国人引以为傲,视作圣物。

△乔治·福雷斯特的探险获得了大量财产支持。图/央视频

“茶叶大盗”罗伯特·福琼、“第一个打开中国西部花园的人”欧内斯特·亨利·威尔逊...数不清的欧洲探险家一批一批地来到中国,带走无数珍稀的动植物。

△“茶叶大盗”罗伯特·福琼,多次伪装成中国商人,先后将2万株茶树和种苗运到印度试种,还引走了中国阔叶十大功劳、榆叶梅、搜疏、牡丹、连翘、迎春等众多野生种和栽培变种。图/Wikipedia

虽然从客观上讲,随着越来越多的植物濒临灭绝或者已经灭绝,当年植物猎人的植物采集和探索在一定程度上发掘并维护了物种的多样性,当时的动植物猎人都被欧洲各国视为英雄,但这种采集行为被全球各地当地居民视为抢掠、偷盗或是间谍行为。

△博物学的大发展使得英国人对植物的热情日益高涨。图为1871《伦敦新闻画报》中的“蕨类植物聚会。图/wikipedia

并且,并不是所有植物猎人都热衷于收集当地植物,他们之中有一些人,不为谋生,不为医学用途,不为经济利益,更不追求财富和商业上的好处,而是秉持着对自然和科学的尊重而踏上旅途。

比如著名的女性植物猎人——玛丽安娜·诺斯。不隶属于任何一个机构或商贸公司,她既不贩卖标本或绘画作品,也不热衷于采集植物。她不采集植物标本,而是立志要积累到世界上最多的植物图像,并最终成为维多利亚时代晚期著名女探险家。

玛丽安娜·诺斯,如同欧洲探险家中的一股清流,而她的故事,远比你想象的更精彩。

玛丽安娜·诺斯,人与自然的真正共情

玛丽安娜·诺斯,是身着华服高级社交的贵族女性,也是背着画架崎岖前行的勇敢艺术家、冒险家,她是查尔斯·达尔文的女神,也是邱园最贵的珍宝艺术家,她的画作曾被邱园园长称为“植物王国”的奇迹。

△玛丽安娜·诺斯与其植物艺术。

1856 年,26 岁的玛丽安娜·诺斯与父亲一起游览了位于伦敦西南角的邱园。当时的园长威廉·胡克(William Hooker)爵士送给她一束华贵璎珞木(Amherstia nobilis),这种植物被誉为“缅甸的骄傲”,它的异国情调和浓艳的色彩点燃了诺斯对植物和大自然的热情。

△华贵璎珞木的枝叶和花。图/《花朵与探险》

自此,她仿佛感受到一种未知的召唤,从此踏上探险的征途,开启了一段传奇的人生。为了描绘植物和探索未知世界,玛丽安娜·诺斯像真正的探险家一样独自闯荡世界,足迹遍布六大洲的 16 个国家和地区。

△玛丽安娜·诺斯笔下的日本富士山。图/《花朵与探险》

正因诺斯对自然的敬畏,我们在她的作品里看到的不是征服自然、控制自然的野心,而是人与自然的共情。

△玛丽安娜·诺斯,不“狩猎”的植物猎人。图/视觉中国

在诺斯生活的维多利亚时代,女性几乎没有自由和权利,性别在很大程度上限制了女性的教育和发展,社会对完美女性的定义不过是待在屋内的“家庭天使”。而诺斯却是一个突破藩篱的典范。

她惊世骇俗的探险经历,超越了同时代女性乏味的家庭生活,打破了当时女性面临的限制和困境。

探险回国后,邱园专门为她设立了玛丽安娜·诺斯画廊,画廊成为了世界上唯一一个专门为女性艺术家设立的机构。直到今天,玛丽安娜·诺斯画廊仍然是英国唯一由女性艺术家举办的永久性个展。

△玛丽安娜·诺斯永久画廊。图/邱园kewgarden

这是属于诺斯的传奇故事,也是属于全世界艺术和植物学界的宝贵财富。

她带领我们在北美洲的悬崖间,寻找古老的红色雪松;带领我们远赴巴西,感受最香甜的玫瑰花园;带领我们穿越热带,遇见爪哇岛唯美的莲花池。

△古老的孟加拉榕。图/《花朵与冒险》

今天,我们把玛丽安娜·诺斯的画作整理为图书,献给每一个对自然抱有热爱之情的你。

《花朵与探险》国内首发

摩点众筹独享特装限时发售中

点击下图参与众筹!

-END-

文、编辑丨MiAn

本文来自微信公众号“中国国家地理BOOK”(ID:cngbook360)。大作社经授权转载,该文观点仅代表作者本人,大作社平台仅提供信息存储空间服务。