8月的景德镇,骄阳似火。

夜晚,走在人流如织的陶溪川,小摊儿上摆着好玩的物件,广场上的年轻人正在唱着歌。

让人仿佛有种错觉——这里并不曾有疫情,大家都不需要戴口罩,我们可以自由地生活。

回想起2018年的5月,那时我们还可以想走就走,可以跨越山海抵达每一个现场。那时的威尼斯,耀眼闪亮。

来来往往的人们、河道上川流的船只,还有我们一直热爱的建筑和艺术——那是第16届威尼斯国际建筑双年展,知哥了妹远赴意大利,观赏、流连、思考。更多精彩请戳《为了威尼斯建筑双年展上的大建筑师们 了妹连家都不回了》

四年的时光转瞬,日前,第17届威尼斯国际建筑双年展中国国家馆回归展——陶溪川站正式开幕。

与2018年“自由空间”的主题不同,这一次,第17届威尼斯国际建筑双年展总策展人、麻省理工学院(MIT)建筑与规划学院院长哈希姆·萨尔基斯(Hashim Sarkis)提出的总主题是——

我们将如何共同生活

How will we live together?

这或许是威双近十年来最具有危机感和反思性的一届。

展览希望能够在如今政治分歧、贫富差距日益严重和经济动荡的背景下,更着眼于人类如何与建筑及环境、甚至是与我们所居住的星球,进行长期的共存。同时期待建筑师如何做出相应的回应,如何通过建筑产生更具有尊严的居住空间、及更平等包容的社区,并且跨越壁垒创造共同的生活。

疫情的肆虐无疑使本次双年展的主题“我们将如何共同生活?”更具有现实意义,同时也具有了某种讽刺意味。

本届双年展的主题成形于疫情发生前几个月,这确实是一种巧合。然而,我相信这其中定有更深层次的联系导致我们提出这个问题。

除去疫情,我们在当下仍面对着诸多挑战(气候危机、大量人口流离失所、政治两极分化以及日益严重的种族、社会和经济不平等问题),这些挑战也迫使我们去思考并回答这个问题。

——哈希姆·萨尔基斯

Hashim Sarkis

我们将如何共同生活?

这是一个开放的问题。几千年前,古巴比伦人在建造通天塔时就曾如此发问。

亚里士多德在其著作中讨论政治问题时也曾提到过,人因繁衍和生存这两个基本的需求而走到一起,就形成了家庭。家庭满足了人们全部的日常需要,但是人们还有超出日常的需要,总是有一种要追求“更好”的冲动,这种冲动促使人们结成了村落。

但是,人们依然不满足于村落带来的超出日常的需要,还想要更好的生活。于是又结成了规模更大、组织形式更加复杂的共同体,城邦就出现了。

在历史的长河中,人类曾多次喊出这个问题。每一代人都认为有必要提出这个问题,并以自己独一无二的方式来回答。而当下,疫情的持续影响、社会规范的快速转变、气候变化、经济问题、地缘战争……让这一问题的回答尤为重要。

如今的这一代人,似乎存在这样一种共识,即答案不可能源自任何单一源头。来源的多元性和答案的多样性,只会丰富人类共同享有的生活,而非形成阻碍。

策展人哈希姆·萨尔基斯认为,向建筑师发问,因为相信他们有能力给出更具启发性的答案,更因为他们擅长在设计和建造过程中召集不同的行动者及专家,他们一直全神贯注于塑造让人们共同生活的空间,一直在想象一种不同于社会规范指令约束下的新生活。

或许,问题的答案应该是一份新的空间契约。

5个人走进只有4把椅子的房间,将会如何安排座位?可以玩抢椅子游戏,也可以把椅子摆成一排,组成长椅,挤在一起。通过竞争、选择或是物件的组合,在空间里形成一种或多种解决方案。

当一座城市决定建造一条新的地铁线,它应该连接城市的哪些地方、又抛弃哪些地方?影响决策的或许包括经济因素、政治竞争和技术支撑,但某种意义上,地铁线路的布局成为了一种大部分人彼此联系的方式。政策为集体生活铺设了前提和路线图,但人们在空间中聚集,空间则帮助塑造和改变前者所确立的社会契约。

在策展人看来,空间契约的奇特之处在于——空间需要特定准则的观念,但它又非常多元,具有某种可促发多样性的共时性。

在我们共同生活的空间里,如何为新的家庭寻找更加多元化而有尊严的居住环境?如何整合对公平、包容和空间认同的需求?如何跨越政治壁垒而思考新的地缘联系?如何携手面对全球危机并为继续生活而采取行动?

“院儿”,揭开了中国的答案。

如何回应“我们将如何共同生活?”这一总主题,第17届威尼斯建筑双年展中国馆策展人、清华大学建筑学院院长张利教授认为,它自然地让我们联想起一个最熟悉的原型:“院儿”——由多个家庭同时居住的院落。

的确,一提起“院儿”,很多人会想起小时候住的大院儿、小四合院儿,还有乡村的院落。这个词贯穿在许多中国人的记忆和生活里。

尽管如今大部分生活在城市里的年轻人,不知“院儿”的功能和情感含义,但“院儿”一直是中国传统城市肌理和社会结构的基本组成单元,遍布于从最大到最小的各种城市建筑案例中,从气势磅礴的紫禁城到平凡日常的胡同邻里。

张利教授认为,在中文的语境里,“院儿”有着特殊的意义:它既指这种院落的空间形态,又指在这种院落中居住的人的共同体——院落社区。

院落是一种充满活力的共同生活原型,它跨越不同的地域文化和历史时代,长盛不衰。它不仅记载着过去的理念,更持续激发着当代建筑师与艺术家的精彩探索,为我们共同的未来提供着启示。

延迟了一年举办的第17届威尼斯建筑双年展,在特殊的时期,面临着许多不确定的挑战。有些国家馆通过线上线下联动的方式进行了展示,中国馆更是从运输到搭建,克服了万难,在多方的共同努力下,最终落地成型。

回到景德镇,在陶溪川美术馆,“院儿”更显从容自在。

在展览序言里,Z Media看到这样一段话:

中国馆是一次围绕“院儿”这一主题的学术质询。为什么“院儿”过去能、现在也能、未来还将能让东南西北、三教九流的人彼此亲近?究竟是什么样的身体——空间编码,使得真正具有凝聚力的城市社区能够在一个又一个院儿的基底上生成?院儿所承载的传统智慧将如何施惠于我们当下的建筑与空间思考,进而使人们更好的共同生活在一起,无论是线上还是线下?

在中国馆回归展——陶溪川站中,这一学术质询通过五个部分加以呈现。

1

共同理解I——

灵感与干预

展览邀请了百余位在中国执业的优秀建筑师,以视频的形式,讲述与“院儿”相关的灵感和设计。

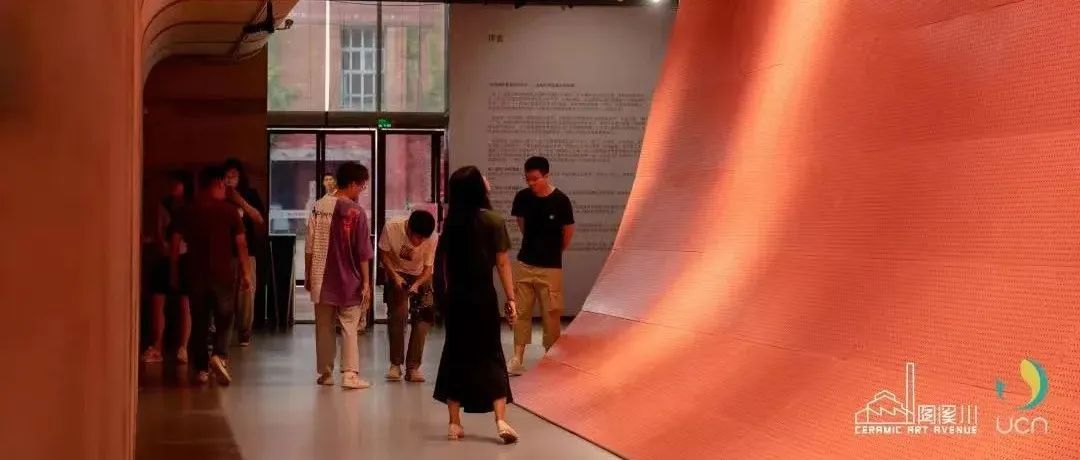

展览现场,一个红色的“盒子”里,星星点点的屏幕光亮,仿若繁星,驻足抬头聆听,一个个灵感的起源,却真是划破天际的星光。

2

共同理解II——

经典与诠释

由6位中国杰出建筑师与6位权威历史学者,通过全息投影剖析经典传统案例、构建当代诠释。

在现场可以看到,崔愷、常青、庄惟敏、周恺、刘家琨、肖伟、晋宏逵、李燮平、王子林、赵鹏、吕舟、刘畅等建筑师与历史学者的“对话”,从2019北京世界园艺博览会中国馆到延安大学新校区,都在一个个被串联的小盒子里一一展开。

3

共同搭建——

特殊时期的威双中国馆纪实

这一部分在全景投影视频中,为观众呈现威双中国馆自中国设计起,至在意大利落成的实践,与此次回归展中在陶溪川站的落成,构建一场独特的时空对话。

在现场,许多观众坐在长凳上观看中国馆落成的点滴,也感叹从威尼斯到景德镇的相遇。

4

共同感受——

听院儿

这是一个容易被很多人忽略的部分,沿着曲面红墙所形成的声音腔体内,仰头聆听,由声音艺术家磊落组合创作的声音装置将人带入一种全新的旅程——“院儿”的感官体验。故宫、胡同、瓷窑、夜市、山野,关于“院儿”的一切,可以尽情感受。

5

共同治愈——

每个人的故事廊

陶溪川美术馆外,水边的凉亭内,通过太平窑、晒坯、曲水流觞、秋千等15个日常院落生活中的案例,分享中国人长期以来创造性地利用空间治愈的故事。小孩子在这里穿行、嬉戏,年轻人在此驻足,每个人都能在这里找到属于自己的“院儿”。

建筑是身边最重要的,

与人相伴的人类智慧结晶,

改变人了与世界的关系。

如果把地球当作一个小院儿,

太阳系或许就是个大院儿,

而之于宇宙,

都是一粒微小的尘土。

本文来自微信公众号“知了Home”(ID:ZMedia001)。大作社经授权转载,该文观点仅代表作者本人,大作社平台仅提供信息存储空间服务。