一些前情提要:

-

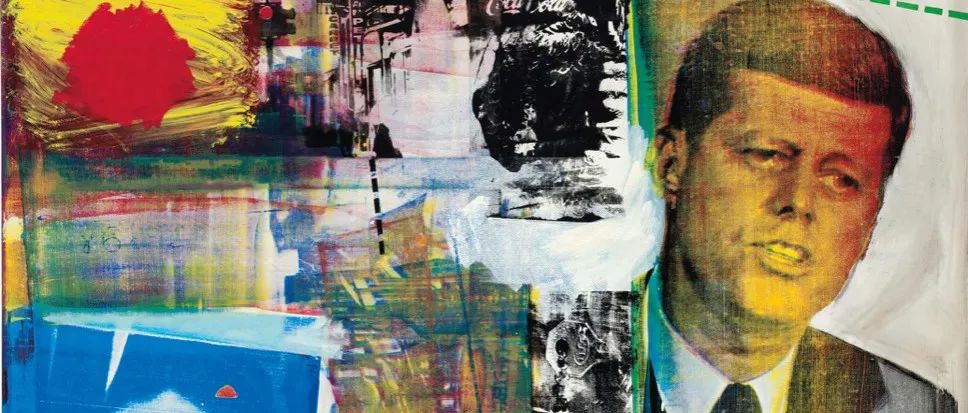

劳森伯格目前最贵的作品是19年纽约佳士得卖的这张《水牛II》,成交价是8880万美元(折合人民币6.109亿元),直接将他之前的纪录刷新了近五倍。

-

《水牛II》创作于1964年,正值劳森伯格名气的顶峰,同一年他获得威尼斯双年展金狮奖,作品被人看作是抽象表现主义和波普艺术之间的桥梁。画上独特的美国形象——总统辩论中的肯尼迪、“太空竞赛”、秃鹰和可口可乐标志,都代表了美国历史的时代印记。

-

如此来看,这件作品确实从质量、规模和重要性来讲,是具有真正标志性的杰作。

早在1985年底,60岁的劳森伯格就把他的拼贴作品带到中国,分别在中国美术馆和西藏展览馆展出。这是美国近五十年来的当代艺术第一次与中国观众直面接触,当他的“综合绘画”作品挂满中国美术馆三间大厅时,无疑对当时中国艺术界产生强烈冲击,促进了’85美术新潮的发展,尤其在装置作品和拼贴绘画方面,影响了包括黄永砯,朱青生,宋冬等多位艺术家。

1985年劳森伯格在北京的展览结束后,《中国美术报》用了一个整版介绍他,栗宪庭写了一篇《劳生柏给严肃的中国观众开了一个大玩笑》文章。

本文来自微信公众号“1111XXXX”作者:1111xxxx(ID:gh_77e2eca212bf)。大作社经授权转载,该文观点仅代表作者本人,大作社平台仅提供信息存储空间服务。