[ 本文共计3841字 · 建议阅读7分钟 ]

文 / 黄惇

整天练字,未必知道它的形成由来、各种因素的影响造就等等,比如魏体楷书的形成,与宗教、刻工、风俗、贵族文化等都有关,明白了这些,想必有助于楷书技巧的练习及控笔能力的提高。

▼

北魏造像题记,在北朝刻石中占有重要的位置,尤以其中洛阳龙门造像题记为最。此后佛门的这种风俗也影响至道教,其典型是陕西铜川药王山造像题记。在诸品类北魏刻石中,像题记以其特殊的艺术趣味成为魏体楷书的典型。分析这种魏体楷书的形成,可以从写、刻两个视角来观察。

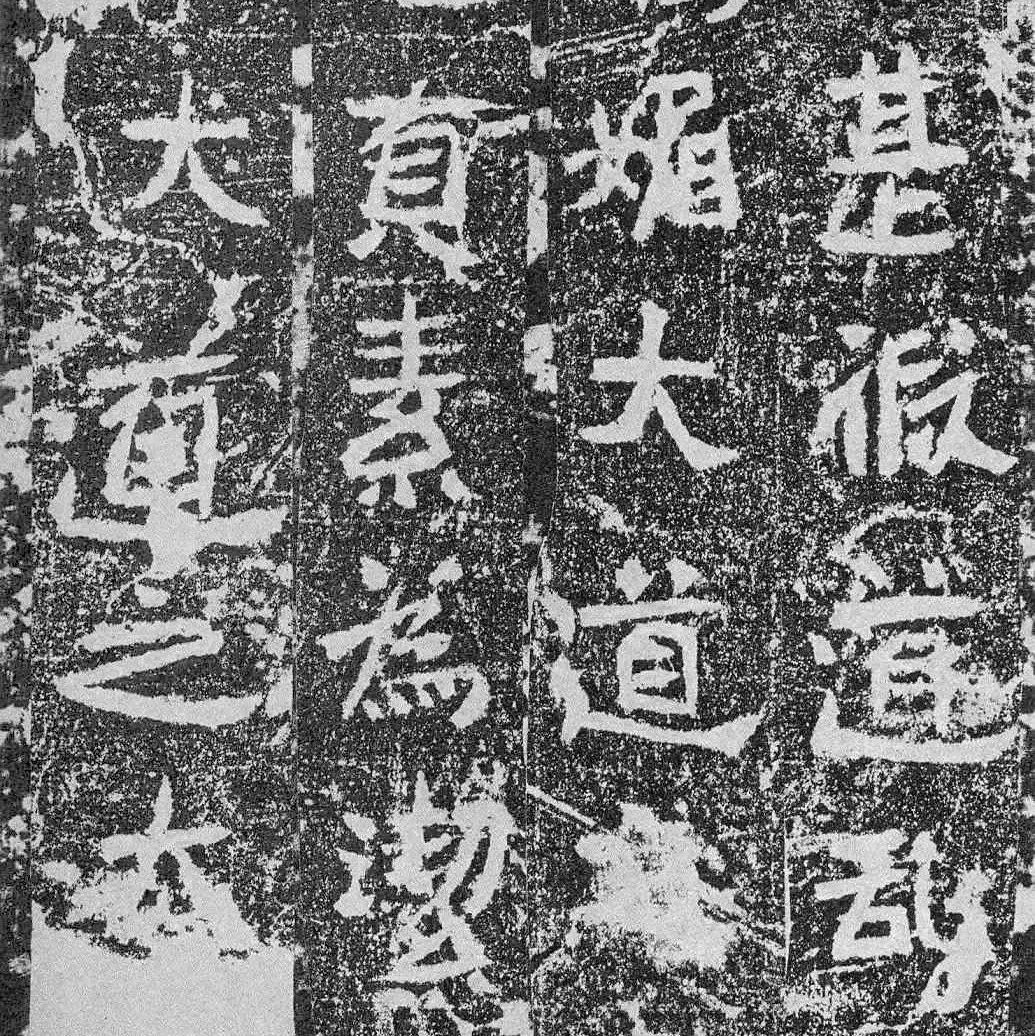

洛阳龙门造像之《王元样造像》拓本局部

司马金龙墓漆画屏风板上的局部题字

龙门造像题记

《牛橛造像记》拓片局部

《始平公造像记》拓片局部

在龙门诸刻石中最有代表意义的是龙门四品:《始平公造像记》,刻于太和二十二年(498),书手为朱义章;《杨大眼造像记》,全称《杨大眼为孝文皇帝造像题记》(无年月),从题记内容判别约刻于景明时代;《元详造像》,全称《王元详造像题记》,太和二十二年(498)刻石;《郑长猷造像》,全称《云阳伯郑长猷为亡父母等造像记》,景明二年(501)刻石。除《始平公造像记》为北魏刻石中罕见的阳刻作品外,其余均为阴刻作品。

《杨大眼造像记》拓片

《郑长猷造像记》 拓片

如果暂将刻工用刀的模式——把笔画刻成方硬角出的装饰手段搁置一旁,单就写手用笔的技巧和楷书结字的造型能力来分析,我们会发现,在与《牛橛造像记》前的北魏刻石,如《大代华岳庙碑》《嵩高灵庙碑》相比较中,魏体楷书的成熟与新妍是突飞猛进的。通常被人们误认为是出于民间底层刻工的龙门造像题记,却恰恰无一不是当时门第极高的贵族中之显赫者,所以“龙门二十品”并不能简单地说出于民间刻手,恰恰相反,它们却是当时贵族文化的产物。因此,这些作品的写手,在孝文帝推行汉化的高潮中,有可能已经在尽力学习南方先进的楷书了。

《孙秋生造像记》拓片局部

《贺兰汗造像记》拓片局部

药王山造像题记

《姚伯多造像记》拓片局部

位于陕西省耀县城东郊的药王山,因唐代著名医药学家孙思邈在此隐居而得名。北朝时耀县药王山以及附近的富平、铜川一线诸多历代石刻中,以北魏时代的造像记最为精彩。如药王山北魏太和二十年刻石的《姚伯多兄弟造像记》(一称《姚文迁造像碑》)、北魏神龟二年刻石的《蒙文庄造像记》、神龟三年刻石的《廿人造像记》、北魏神龟二年刻石的《仇臣生造像记》,以及富平县北魏泰昌元年(532)的《樊奴子造像碑》、正光三年(522)的《东乡邑子一百卅人造像记》等。

其中《姚伯多兄弟造像记》为道教造像记刻石,因其风格奇异而在北魏造像记中占有突出的位置。《姚伯多造像记》在北魏刻石中可归入朴拙、天趣一路,通篇铭文楷隶混杂,结字奇异,大小错落,神态之变似在一瞬之间,加上刻工率意下刀,或轻或重、或方或圆、或增笔或缺漏,全然不像“龙门四品”中那种熟练的用刀城市,故全碑浑然一体,具有浓重的刻写结合的意趣,是当时算不上高明的写手和刻手的天性流露。

分析其由,实是写刻者追求有法而又无法表现,却无意合拍于自然天成的效果。因此在此刻中几乎可窥《广武将军碑》、二爨、《好大王碑》、《龙门造像记》种种众生相,恰似一块包容甚富而未加提炼的矿石。

巩县《帝后礼佛图》刻石拓片

位于河南巩县城西北砂崖断崖上。从地理上说,砂崖是邙山的延伸。巩县石窟寺不仅有精美的摩崖佛像雕刻和《帝后礼佛图》刻石,且造像题记之数量亦甚丰富。据《巩县石窟寺》(文物出版社,一九八九年版)一书统计,历代题记刻石,达二百四十二种。除《七言诗刻石》(隶书)从风格上判断为汉代的作品外,北朝时期的造像题记也多达四十处左右,其中风格突出,在北朝刻石中有着典型审美价值的,是东魏、西魏至北齐的多处造像题记。

这种风格与北魏《龙门造像题记》中典型特征最大的不同,是表现为点画多见联笔,且无界格,行款错落。可看成是北朝石刻中很难见到的“行书”作品,尽管这样的作品离南方早已成熟的具有新妍趣味的行书技巧相距甚远。其代表作如东魏元年四年(537)的《惠庆造像题记》、西魏大统四年(538)的《魏文显造像题记》、北齐天保二年(551)《法训造像题记》、北齐天保二年(551)的《道荣造像题记》、北齐天统四年(568)的《魏显明造像题记》等,以北齐《道荣造像题记》为例,用笔圆润浑厚,点画间多用联笔,由于运用了行书的写法,所以较之同期的楷书石刻,显得生动多姿,也使整篇题记跌荡起伏。刻工刀刻的趣味退居幕后,而书写的感觉,书写者的风格被凸现出来。

此外,这种风格的特征似也与当地的石质有关,不同石质上所表现出的刊刻效果往往不同,就像不同质地的书写材料会有不同的笔墨效果一样,而这一点往往被人们忽视。

北魏至北齐、北周的造像题记,由于宗教的崇拜,其数量是无法统计的,这里我们当然不能一一列举。如果加以概括分析,龙门石刻造像题记中的精品,由于有着孝文帝兴建洛阳的背景,又主要出于北魏鲜卑贵族的拜佛场所,或许可以视为佛门造像中倾向贵族化的一端,这从龙门佛像本身的景致造型中亦可得到启示。而药王山的《姚伯多兄弟造像记》在对比中则可视为造像记中具有下层平民化的一端。

北朝时期的佛龛造像题记,无论其石制还是铜制,也无论其地处洛阳还是地处边陲,造像题记的风格特征大致不离药王山造像记与龙门造像记这两端之间。由于造像记并非专一为宫廷服务,因而未如皇族墓志那样明显表现出宫廷化的色彩,而始终如一地体现刀刻的生动感。

————

黄惇(1947年—),号风斋、风翁,生于江苏太仓,祖籍扬州。南京艺术学院教授,艺术学、美术学博士生导师。西泠印社理事、中国艺术研究院书法院与篆刻艺术研究院研究员。

大米艺术

Rice art

扫码添加小助手,收藏艺术

本文来自微信公众号“大米艺术”(ID:zouxun1949)。大作社经授权转载,该文观点仅代表作者本人,大作社平台仅提供信息存储空间服务。