写在前面

去之前听说免费,然后又是比较小众的台湾建筑的展,期望值其实并不高,甚至觉得可能看完都不一定会写文章那种。

结果没想到完全超出我的期待,成为我目前逛展最久的一次,一共四个展厅逛了三个小时,连所有介绍的影片都过了至少一遍,还觉得意犹未尽,很多没有消化的。

写文章前去做了点功课,那些文章质量都很高,就是略微高深了点,我还是按照我的风格写的简单一些。希望看的时候是轻松的,其次才是学到点什么。

这次展览在PSA,每年都会有建筑展,且品质都不错。比如之前我写过的石上纯也,日本建筑师不管是布展还是建筑风格都感觉很干净、小清新。石上纯也《自由建筑》展——纯粹、纯净、纯白(点击可跳转)

还有再早之前写的伊东的展。伊东丰雄展-曲水流思小图几张(点击可跳转)

翻看以前的文章的时候,我突然发现,不管是拍摄照片写文,还是建筑知识都比当年的自己精进了不少。不知不觉这个公众号也五年多了,虽然更新如此不频繁,仍然带着我成长的痕迹。

一.整体介绍

展览在二楼,沿着扶梯上去就能看见,有关于整个展大概的介绍。

展厅一共就三部分,第一部分是自然洋行建筑工作室,第二部分是谢英俊的常民工作室,第三部分简述了从60年代至今的十几位建筑师,算是台湾建筑的传承吧。

旁边有可以领取的免费海报,背面就是展览导览及地图。

然后在网上键盘侠看多了,看到这张海报第一反应是觉得缺了两个字。

二.自然洋行建筑工作室——曾志伟

还没进门,门口就是一个冥想室,放着奇幻的音乐。这是第一个工作室的展——自然洋行。从名字大概也能猜出,这个工作室关注的是跟自然和宇宙的关系。

冥想室可以进去感受。

自然洋行的展示给我一种东南亚风格,关注自然和人的内心,有点宗教的神秘感。我查了下,曾志伟的确对巴厘岛进行过多次观察。

第一个展厅不大,主要就这一间。

旁边还有个影像室可以了解这个工作室,视频也是很脱离俗世的感觉,有些手法挺有意思,我还全部录了下来觉得以后可以借鉴,昨天剪的视频背景音乐就是在这里录的。

这是影像室地上的氛围灯。

一排整齐的介绍,其实就是一页页的文字介绍,可以在下面垫了垫板,增加了厚度,夹上黑色的小夹子显得很有质感。

自然洋行发起的 “少少——原始感觉研究室”,用易于获得的网室系统来搭建的,外面的冥想室也是同理。

这个也是

对各种材料的探索,多数易于取材。

这个好像叫做备长碳材质,功能似乎类似活性炭,理念是让整个房屋都可以变作一个空气净化器。

野长城 神秘、自然的风格贯穿始终,但是每个设计都有自己的逻辑。

比如在山林当中常用的底层架空,避开潮气和动物的威胁。

粉末状玻璃为原料的再生玻璃

模型也不是大部分建筑公司的流程化,用3D打印或者木头或者各种塑料板泡沫板等。

设计很多空隙和看不见的空间是给鸟类、昆虫栖息庇护的,一种人与自然和谐共生的尝试。

感觉是一家蛮特立独行,游离于俗世之外的工作室。世俗的我脑子里有个念头,他们能赚钱吗?

三.常民建筑——谢英俊

谢英俊和自然洋行的风格就很不一样,他关注社会,做了很多灾区重建的建筑,发展了自己的一套轻钢结构,不需要大型设备就可以建成。

关于谢英俊的展厅很大,基本上感觉是这次展览的重点。当时听说是台湾建筑展还以为会有黄声远,后来看相关介绍,策展人说觉得黄声远的名气和曝光度已经远远多过别的建筑师了,想给其他建筑师更多机会。而谢英俊和黄声远都是关注社会较多的,风格类似,机会就给到了谢英俊。

这是谢英俊的第一个展厅,中间还原了他某个建筑的轻钢结构。

四周就是对他一些典型的灾后重建的介绍。

看了这么多灾后重建,感觉都是公益或者半公益性质的,我的脑子里又开始闪过那个疑问,这样能赚钱吗?

还看到跟王澍以前的活动“朗读违章”

中间是个影像厅,也是过道,通向另一个部分。

这个厅就是白色调,墙上有他设计的多种结构原型,这个厅是关于他的结构体系,设计手法等的详细介绍。

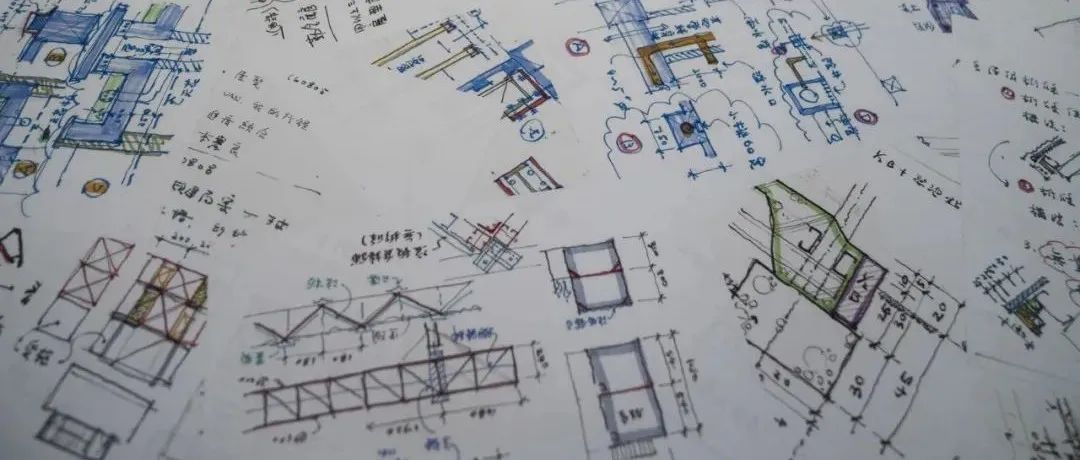

桌上贴着他的一些草图,上面放着他们工作室作品集等相关介绍。这个也挺有意思的,独特又环保、便宜又创新。

还搭了个局部二层的钢架结构,既展示了常民建筑的特色,也增加了空间趣味性和昭示性。

局部节点包裹起来

二层也有一个1:10的钢架结构模型,能看清楚构架。

一层有一格格的针对不同主题的介绍

穿孔板上面图片的顺序对应侧面白墙上面的介绍阅读。

每个小格子都有相应主题的使用手册,能够看到谢英俊对钢结构和可持续发展的研究成果。我同行的朋友把这里的每本小册子都拍了一遍,觉得资料特别好。

四.三代台湾建筑师

最后这部分从现代台湾建筑最早期的王大闳、陈其宽等一直介绍到近期活跃的台湾建筑师,一共十几位。

王大闳

最受推崇的当属王大闳,他师从格罗皮乌斯。

他的自宅用了西式的手法又有中式的元素。

这个很中式吧

陈其宽

跟王大闳都是台湾早期很厉害的建筑师,感觉是个很有文人气质的建筑师,跟贝聿铭也有过合作,主要是东海大学的设计。

路思义教堂是其的代表作,曲面的薄壳建筑,就在东海大学。

东海大学艺术中心

70到80年代,代表人物是李祖原、汉宝德、姚仁喜。

李祖原

台北101

姚仁喜

有意思的是,关于姚仁喜的介绍,感觉是批判比较多,说姚在SOM这样的大公司剔除了个人信仰和特质,这展览介绍都不多夸夸吗

陈宣诚

郭旭原+黄惠美

学校的改建最特别的就是这个取景框,有楼梯跟下面教室相连。位于这个位置是因为后面还有连廊搭到后山。

这是搭到后山的桥。

标题也是立体的。

邱文杰

我听了讲座,邱文杰给我印象很深,讲话自信,语速很快,也很有自己的想法。他说想拿一个磁铁放在台北上空,把所有违章建筑吸起来,然后融解锻造制作新的东西。

讲了一个词叫做“间接共生”,这一组模型也是有点类似的感觉,白色和橘色彼此不能碰触然后却共生。

屋顶的文艺复兴 来替代鸽子笼,创造干净的天际线。

垂直的公共性

山屋底层类似骑楼,上面很多斜撑。

他在讲座结尾快速总结了一些关键词,“对临时性建筑又爱又恨”、“巷弄文化的空间”、“都市炼金术”、“骑楼希望是虚无的”、“屋顶还给大家”。

廖伟立

毓秀美术馆

东眼山公厕

王功生态景观桥

黑面琵鹭中心

劳工育乐活动中心

太平陈宅

这个展览让我对之前不了解的建筑师有了了解,之前泛泛了解的建筑师增加了了解。而且因为他们的不够热门,周末看展也不多,不需要排队。整个观展体验特别好。

再表达下我的疑问,自然洋行和常民建筑他们这样能赚钱吗?我也想做感兴趣的事,也想帮助更多需要帮助的人,但是也要吃饭啊。好希望能有个展,告诉我月亮与面包是如何兼得的,还是说就是要有所舍弃。

总结:展览质量高、免费、周末也人少,基本上挑不出缺点,抽个时间快去看看吧

本文来自微信公众号“石头的建筑记”作者:石头吃土豆(ID:arch-stone)。大作社经授权转载,该文观点仅代表作者本人,大作社平台仅提供信息存储空间服务。