┤

⌖

├

⏎

尼可拉斯·贺罗伯,“Zawelela ngale”展览现场

瑞典乌普萨拉美术博物馆,2017

侧面

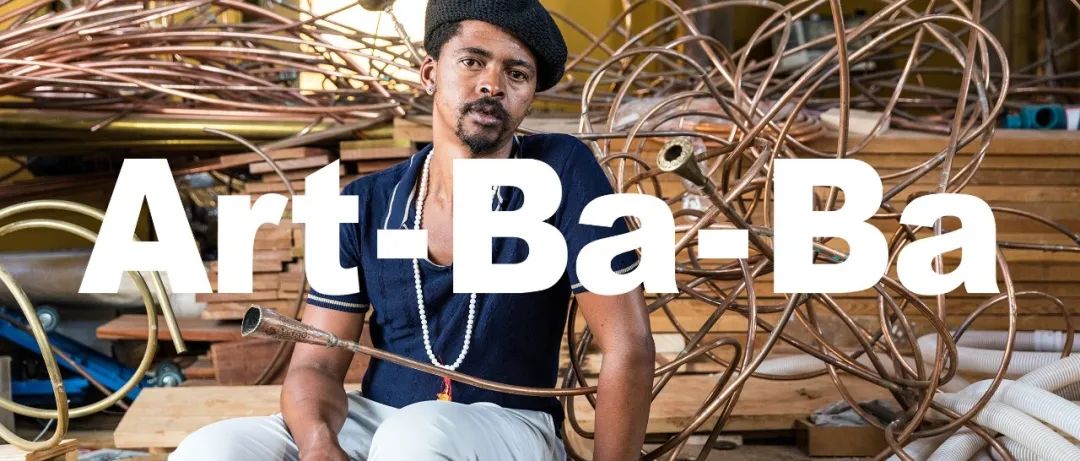

尼可拉斯·贺罗伯

Nicholas Hlobo

南非“后种族隔离时代”

“你的肚脐在哪里?” (Inkaba yakho iphi?) ,这是科萨人在以他们的方式向你询问家世。贺罗伯作品中出现的各种绳索、丝带和管线,就是他试图去与作为科萨人的自我重新缔结关系的脐带。

撰文 / 刘林

图片致谢艺术家及立木画廊(纽约、香港、首尔及伦敦)

尼可拉斯·贺罗伯 (Nicholas Hlobo) 是工作和生活在约翰内斯堡的南非艺术家,他以使用缝纫的手段制作混合雕塑、绘画作品著称。通过将拥有多重文化意味的物品——如橡胶、皮革、丝带、木材、铜等缝合在一起,艺术家努力抚平各种阶层、性别、身份、族裔之间等基于传统二元论形成的裂痕,并向我们展现了南非“后种族隔离时代”中多元的生命存在形式。他的作品被众多国际重要机构及私人收藏,包括美国纽约大都会艺术博物馆、英国伦敦泰特现代艺术馆、法国巴黎蓬皮杜中心、法国巴黎路易威登基金会、美国密歇根州底特律艺术学院、美国佐治亚州萨凡纳艺术与设计学院 (SCAD) 艺术博物馆等;贺罗伯还曾在英国泰特美术馆 (2008) 、荷兰贝尔登博物馆 (2016) 及以色列特拉维夫CCA等艺术机构举办个展。我们试图通过以下文字从艺术家丰富的创作版图中摘取出部分片段,“缝合”成若干贺罗伯自我画像中的一幅。

尼可拉斯·贺罗伯,“Inyoka Yobhedu”展览现场

以色列特拉维夫艺术博物馆

2021年6月11日至2022年1月1日

尼可拉斯·贺罗伯,“Zawelela ngale”展览现场

瑞典乌普萨拉美术博物馆

2017年2月25日至5月14日

尼可拉斯·贺罗伯

Nicholas Hlobo

▲ 向上滑动阅读

摄影:Ilan Godfrey

图片致谢艺术家及立木画廊 (纽约、香港、首尔及伦敦)

(

如何正确读出“X”?

)

当观众面对尼可拉斯·贺罗伯意义含混的作品时,求助于作品标题的提示可能只会增加困惑。艺术家坚持用令人费解的科萨语 (Xhosa) 去命名他的所有作品。科萨语是南非的11种官方语言之一,以其特别的搭嘴音 (click consonant) 闻名于世。贺罗伯关注语言如何形成,科萨语充满谚语、双关和古老神话的隐喻,艺术家将不同词义拼接、组合在一起,让最终的语义变得错综复杂,许多时候只能勉强翻译其大意。通过语言的中介,贺罗伯用叩问的语气与被他视为有机体的作品对话,在反复的试探和游移中展现出一种不确定的口气与姿态。那是一连串看似不相干的音节、语调和节奏构成的统一体,混沌逐渐被打破,意义慢慢从晦暗中浮现。单一、确凿的答案在此显得毫无意义,看起来拒斥观众进入的作品以直觉和感性的方式呈现:即使不理解,也能感受到。就像是即使我们不懂科萨语,但当我们听到或试图去发出Xhosa中“X”的读音时,也很有可能理解回荡在科萨人日常会话和古老传统之间的原始共鸣。

“Two Together”展览现场中尼可拉斯·贺罗伯的作品

南非开普敦非洲当代艺术博物馆

2019年11月17日至2023年3月26日

尼可拉斯·贺罗伯,Ibuthathaka,2019

布上丝带、皮革

120 x 180 cm

图片致谢艺术家及立木画廊 (纽约、香港、首尔及伦敦)

尼可拉斯·贺罗伯,Umbalisi,2022

棉麻布上丙烯、丝带

100 x 150 x 5 cm

图片致谢艺术家及立木画廊 (纽约、香港、首尔及伦敦)

该作品即将呈现于:上海西岸艺术与设计博览会立木画廊展位(A122)-尼可拉斯·贺罗伯特别个展项目

(

一个幽灵

)

艺术家最为人熟知的作品是他在第54届威尼斯双年展中展出的作品Iimpundulu Zonke Ziyandiladela (2011) ,标题大意是“跟随我的野兽”。这件作品的灵感来自意大利文艺复兴时期艺术家丁托列托的作品《动物的创造》 (Creation of the Animals) ,在原画中,上帝腾空而起,和由他亲手创造的飞鸟、走兽、鱼类、昆虫们一同在世界中飞驰。在贺罗伯的作品中,这一场景被转换成由橡胶轮胎、丝带、布匹、动物骨骼、木材等材料组装并缝合成如恶龙一般的怪物,让人想起科萨-祖鲁文化中制造闪电并吸食人血的“闪电鸟” (inyoni yezulu) 形象。名为Ingubo Yesizwe (2008) 的作品或许是这一形象的另一形态,“Ingubo Yesizwe”的大意是“部落衣毯”。传统科萨人以饲养牛只为业,并有屠牛驱邪的祭礼。他们将牛皮覆盖在死者身上,以求死者在冥界再无疾病缠身。长达30米的作品占领了整个展厅,观众近乎被强制沿着这只无头怪兽的躯干行走,试图完形它本不可能的全貌,就像我们无法摆脱那如影随形的“野兽”。

尼可拉斯·贺罗伯,Iimpundulu Zonke Ziyandiladela,2011

第54届威尼斯双年展,意大利威尼斯军械库,2011年

尼可拉斯·贺罗伯,Ingubo Yesizwe (局部) ,2008

© 尼可拉斯·贺罗伯

(

你的肚脐

在哪里?

)

“你的肚脐在哪里?” (Inkaba yakho iphi?) ,这是科萨人在以他们的方式向你询问家世。贺罗伯作品中出现的各种绳索、丝带和管线,就是他试图去与作为科萨人的自我重新缔结关系的脐带。贺罗伯的艺术生涯始于1994年,那一年,南非的种族隔离制度被最终废止。尽管黑人的社会地位得到了提升,但是“后种族隔离”时代的南非远非一片净土。旧的历史伤痛与新的社会问题——城市化、贫富差距、暴力事件——形成了一种亟待描述的混乱形态。在Umthubi (2006) 中,艺术家将畜栏——科萨人的神圣空间转换成了像蹦床一样的东西。贺罗伯使用本地和舶来木料共同打造这一空间,异国木材是南非殖民历史的象征,例如来自澳洲的蓝桉 (Bule gum) ,它们曾被大量使用在当地金矿(约翰内斯堡号称“黄金之城”)的矿井结构上。畜栏同样象征着财富,以及财富背后的男性权力。在科萨男孩完成他的成人式(割礼)后,他们需要在畜栏中询问长者关于生活的智慧。只不过,眼前的Umthubi是一个只能放得下一只羊的畜栏,那是种族隔离制度前后科萨人的窘迫处境。而更加脆弱的,则是提示艺术家同性恋身份的粉色蹦床,尽管它分明是在戏弄那些过去被认为坚固的观点。

尼可拉斯·贺罗伯,Umthubi,2006

© 尼可拉斯·贺罗伯

尼可拉斯·贺罗伯,“Imilonji Yembali”展览现场

荷兰海牙贝尔登博物馆海边雕塑馆

2016年2月12日至5月16日

(

缝合裂缝

)

受到早年参观阿姆斯特丹性博物馆经历的启发,艺术家开始在雕塑与绘画作品中缝合橡胶轮胎、皮革、丝带、纱布等材料,这也成了他最具有代表性的语言。在Balindile I (2012) 中,艺术家从约翰内斯堡的修车厂搜集废弃橡胶汽车轮胎,它们象征了南非男性权贵的财富,而橡胶材质还与避孕套的生产有关,传递了一种暧昧的男性气概。在这件作品中,艺术家使用象征着女性气质的缝纫工艺将丝带缝制在形态不明的橡胶身体上,令后者处在不断的崩解与坍塌之中。“缝合”象征了一种去中心化的差异性统一,它消弭了“男—女”、“白人—有色人种”以及“艺术—手艺”之间的界限,但同时也提示了“缝合”前的伤痛经验。哈尔·福斯特 (Hal Foster) 曾经在论及伊娃·海瑟 (Eva Hrsse) 时总结了序列性作品的“二律背反” (antinomy) 。将这个说法用在贺罗伯的作品中,即是:织针的序列在弥合差异的同时,也在同时描述穿刺的极端性及其背后的暴力和极权。因此,我们似乎可以在艺术家的作品中看到一丝萨德式的疯狂,它是艺术家对自身欲望的独白。于是,“缝合”就成了一种在生死冲动之间来回拉扯的动作。

上图:尼可拉斯·贺罗伯,Balindile I,2012

© 尼可拉斯·贺罗伯

下图:尼可拉斯·贺罗伯,Balindile IV (细节) ,2012

© 尼可拉斯·贺罗伯

(

针尖与孔眼

)

织布与缝纫是否塑造并框定了女性的部分性别意识?对于曾经经历漫长“男耕女织”历史以及计划经济时代以拥有“老三件”为傲的中国人来说,答案是不言而喻的。在哲学家萨迪·普兰 (Sadie Plant) 看来,自从有了踏板和梭子,织布机就成了“最复杂的人力引擎”。织工被整合到机器中,四肢动作与机器的工序相连。在传统的科萨族社会,女性被要求在家耕种与织布,在此过程中,科萨族女性创造了其民族服饰中的众多复杂工艺。贺罗伯在此间发现了缝纫的力量,将其视为消解男性气概与女性气质之间差异的武器。他将缝纫中针尖和孔眼的交替运动视为两性生殖器不断咬合的过程。在2016至2017年的展览SEWING SAW的现场中,表演者坐在观众无法触及的高脚桌椅上使用老式缝纫机进行制衣,艺术家认为集体编织的动作中交织着织造者不同的灵魂,最后就能汇集、重构成一幅关于南非人的“非洲未来主义” (Afrofuturism) 图景。

尼可拉斯·贺罗伯,“SEWING SAW”展览现场

南非开普敦史蒂文森画廊 (STEVENSON)

2016年11月3日-2017年1月21日

© 尼可拉斯·贺罗伯

尼可拉斯·贺罗伯,“Momentum 11”展览现场

美国马萨诸塞州波士顿当代艺术学院

2008年7月30日至10月26日

尼可拉斯·贺罗伯,Ingqimba yokukhanya esisiqalo,2017

布上丝带和皮革

180 x 100 cm

图片致谢艺术家及立木画廊 (纽约、香港、首尔及伦敦)

该作品即将呈现于:上海西岸艺术与设计博览会立木画廊展位(A122)-尼可拉斯·贺罗伯特别个展项目

(

迷梦

)

贺罗伯可以打乱材料之间的关系,以造成不确定的意义。有时候,他的作品就像是一场梦境——科萨人素来有通过梦境来占卜未来凶吉的传统。他喜欢迷失,他说那就像只有在城市里迷路,方能走过那些有趣的偏僻街巷。作为梦境的创作如同迷航的船只,一阵歪风就可以把它吹到新大陆的边缘。贺罗伯发现自己用英语思考,但是梦境中却充斥了科萨语。科萨语的织体构造了存在,构造了艺术家的梦境。“缝制”就是这种织体得以实现的方式,它伴随着思忖、劳作与迷失,艺术家在针尖和孔眼之间寻找科萨故事的口气和姿态,慢慢地组成句子,随后在口中嘟哝,再用咂嘴声唤醒身体感觉,直到故事被成功编织。在Igqirha lendlela (2007) 中,艺术家干脆在展厅中穿上了自己的雕塑,如同圣甲虫一般,成为行路的智者。艺术家背着沉重的包袱(尼古拉斯·贺罗伯作为一个科萨人、黑人、同性恋、南非人的沉重包袱)在展厅中四处游荡,甚至走出展厅到广场上和路人攀谈。蛹状的衣物将艺术家紧紧覆盖,也不知道他正处在出生还是死去的临界点上……

尼可拉斯·贺罗伯,“Imilonji Yembali”展览现场

荷兰海牙贝尔登博物馆海边雕塑馆

2016年2月12日至5月16日

(

踮起脚尖

慢慢接近……

)

贺罗伯的工作室位于约翰内斯堡的洛伦茨韦尔 (Lorentzville) ,这里原本是一座犹太教教堂。工作室所在的区域是一个多种族的犹太工人阶级社群,贺罗伯和其他艺术家在这里一起工作。他不喜欢把艺术搞得太严肃,虽然有一个大致的工作日程,但是渐进、冥想式的工作方式让他时常停顿下来,过度的自我奴役和贺罗伯的初衷相去甚远。他希望“踮起脚尖慢慢接近”艺术,将自己从俗世的钳制中解放出来,并且尽可能的在作品中留下工作和生活的印迹。在架上作品中,贺罗伯总是直接在画布上绘制草图,随后沿着线条进行裁切,最后再用丝带将画布重新缝合起来。艺术家用带有更多南非传统手工技艺——特别是南非女性的编织与缝纫技艺取代在过往白人/男性/西方艺术正典的线条,同时也讨论了这些技艺在南非文化历史以及经济生活中的重要价值。在Itywina (2019) 中,画面中央隆起的类似黑色浮雕一时将图像中止,正像今日生活中随时随地冒出来的“按下暂停键”。绘画中的形象与现实景观有关,同时也是情感景观的视觉化。贺罗伯认为,一个人的生活时常会有混乱和扭曲的部分,问题是如何与这些矛盾对抗,进而在复杂的生命体验中寻求平衡。这种在挣扎和迷狂之间的平衡,最后化为贺罗伯在架上作品中充满优雅的弧线和阿拉伯式的装饰性线条。而在作品Visual Diary (2008) 中,我们看到艺术家将布满涂鸦、草稿、衣物、纱布、铅笔、钢笔、记号笔、纸张、皮革、橡胶以及丝带等材料拼接、黏贴、缝合在一起,上面记录了艺术家和助理、协助编织的工匠的沟通以及一些私人谈话内容。在此,艺术家将艺术的“其它”部分展示在我们面前,而不仅仅是它最终富丽堂皇的呈现在博物馆、美术馆空间中的形态。我们可以清晰的看到艺术家日常工作、生活的细节,无论那些蛛丝马迹是不是在向众人撒谎。

尼可拉斯·贺罗伯,Itywina,2019

布上丝带、皮革

120 x 90 cm

图片致谢艺术家及立木画廊 (纽约、香港、首尔及伦敦)

该作品即将呈现于:上海西岸艺术与设计博览会立木画廊展位(A122)-尼可拉斯·贺罗伯特别个展项目

尼可拉斯·贺罗伯,Isingxobo,2018

布上丝带、皮革

160 x 250 x 10.2 cm

图片致谢艺术家及立木画廊 (纽约、香港、首尔及伦敦)

该作品即将呈现于:上海西岸艺术与设计博览会立木画廊展位(A122)-尼可拉斯·贺罗伯特别个展项目

尼可拉斯·贺罗伯,Isandi,2022

棉麻布上丙烯、丝带

121 x 180 x cm

图片致谢艺术家及立木画廊 (纽约、香港、首尔及伦敦)

(

寻找快乐

或温暖

)

2020年初的疫情让贺罗伯被迫在很长一段时间内独自在工作室创作。现实中的灰暗与死亡让他重新开始在绘画装置中使用彩色丙烯颜料。2022年初,在立木画廊(伦敦)的个展lizeni lenkanyiso(大意为“启蒙浪潮”)中,艺术家从海龟、蜥蜴、蛇等“冷血”生物中获得灵感,表达了大流行后人们“寻找快乐或温暖”的需要。在这些抽象图形中,我们仍然看到艺术家那些为人熟知的手法,色彩艳丽的丝带被缝制在事先裁剪的画布上,如同温暖洋流一般的丙烯颜料未经调色板调和,直接被泼洒在画面上,但仍然保持了颜色各自的纯度,一如艺术家一贯的“缝合”意象,产生流动的视觉形态和不确定的精神内涵。在即将到来的第九届西岸艺术与设计博览会上,立木画廊将为大家带来贺罗伯在国内的首次特别个展项目,正如画廊总监Tiffany Xu/许冉冉所说,“艺术家通过丙烯、皮革、橡胶和丝带描绘出半拟人化的形态,将长久以来带有性别偏见的绘画实践(历史上一直由‘男性艺术天才’主导)与工艺实践(常被贬入家用的、‘女性化’的领域)相融合来进行创作,让人感到熟悉、陌生而又古老。”涌动的色彩既是艺术家对自身创作的迭代,同时也是对新的语境中自我身份的重新确立。那些不可名状的形态,是河流、脐带与触角,语言、神经网络与梦境,艺术家试图将事物间的裂隙缝合,以此编织出唐娜·哈拉维 (Donna Haraway) 所谓的“多元的生命存在形式”中的一种:突破诸多二元对立的“我”的形态。

上、中图:尼可拉斯·贺罗伯,“lizeni Ienkanyiso”展览现场

立木画廊伦敦

2022年3月11日至4月30日

下图:尼可拉斯·贺罗伯,Sondela maCilikishe (局部) ,2021

棉麻布上丙烯、皮革、丝带

120 x 180 x 5 cm

REVIEW ↓

观点

瓦吉科·恰齐亚尼:目光所至 / 致

Industry

“一条”从内容生产到艺术品交易互联网化的探索之路

对谈

杨紫x许宏翔:计算出的表面,以及那些无法计算的

本文来自微信公众号“Art Ba Ba”(ID:Art-Ba-Ba)。大作社经授权转载,该文观点仅代表作者本人,大作社平台仅提供信息存储空间服务。