⏎

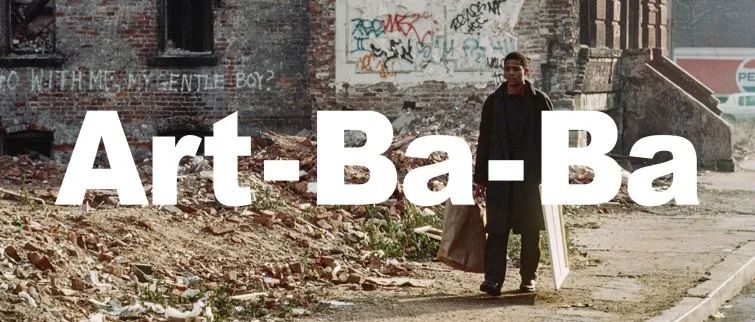

《下城81》拍摄花絮

Edo Bertoglio/Courtesy of Metrograph Pictures

话题

1980年代纽约下城艺术图景

展览“下城往事:1980年代的纽约艺术现场”娓娓道来的正是上世纪八十年代这幕如昙花一现般短暂却闪耀的喧哗与骚动,同时也记录下在艾滋病初期扩散的危机下,尚未被公平对待的艺术家团体们所爆发出的集体能量与悲怆,他们超越种族、年龄、性别、背景的艺术表达和探索将会定义那个时代并成为席卷后世的一股风暴。

撰文 / 曹雅琦

图片致谢UCCA尤伦斯当代艺术中心及艺术家

部分图片来自于网络

1980年代的美国是一个充满矛盾的转折点。如果说上世纪六、七十年代以来欧美国家大规模的学生运动、反战游行与黑人权益运动让美国充满了动荡与自由并存的风气并孕育着嬉皮文化,随着1981年罗纳德·里根总统当选所到来的1980年代则重新宣告了保守主义取代反文化运动 (countercultural movement) 的降临:以宽松的企业政策和收入税的大幅削减为主旨的“里根经济政策” (Reaganomics) 企图通过自由竞争和涓滴效应让财富重新分配,却在1980年代初期造成了经济的进一步衰退及贫富悬殊的加剧,同时里根对苏联的强硬对抗政策产生的巨额军费开支也让政府出现了前所未有的财政赤字,在这一情境下在1970年代的通货膨胀与犯罪率飙升中处于破产边缘的纽约市被移向郊区的中产阶级进一步抛弃,如“战区” (war zone) 般破败。

身为前好莱坞演员的罗纳德·里根以其感染人心的微笑深受民众欢迎,图为里根总统在1986年的一次演讲中手握一把印有“官方税斧”的斧头

安迪·沃霍尔,《里根预算赤字(负片)》 (Reagan Budget Deficit (Negative) ) ,1985-1986

然而正是在士绅化的爪牙伸向纽约之前,14街以南的曼哈顿——这片被当地人称为“下城”的区域——波西米亚余韵未消,格林威治村、下东区、东村和三角区以其低廉的租金吸引着反威权、边缘化艺术家蜂拥而至,成为他们施展创造力的丰饶沃土。白天,他们用大面积的涂鸦轰炸地下铁,倾颓的街区和烂尾楼的墙壁是他们尽情挥洒的乐园;夜晚,地板之下的俱乐部则成为艺术家、诗人、音乐家上演疯狂表演和艺术实验的据点,他们的艺术并非作为换取名誉和地位的入场券,而是为了召唤行动。

被街头艺术家们激情“轰炸”过的地铁车厢布满涂鸦

图片来源:greatfuturestories.com

1980年代在残破的纽约下城东村时常捕捉到令人惊异的景象,这里被废弃的公寓、瘾君子和无家可归者占据

图片来源:greatfuturestories.com

在北京UCCA尤伦斯当代艺术中心近期呈现的群展“下城往事:1980年代的纽约艺术现场”(2022.10.1-2023.1.29)中,60位(组)艺术家涵盖涂鸦、绘画、素描、摄影、电影、雕塑和装置的近200件作品汇集于10个章节中,娓娓道来的正是上世纪八十年代这幕如昙花一现般短暂却闪耀的喧哗与骚动,同时也记录下在艾滋病初期扩散的危机下,尚未被公平对待的艺术家团体们所爆发出的集体能量与悲怆,他们超越种族、年龄、性别、背景的艺术表达和探索将会定义那个时代并成为席卷后世的一股风暴。

:

混迹下游

1940年代至1970年代在美国先后兴起的抽象表现主义、波普艺术与极少主义让纽约早已在战后成为艺术世界的震中,艺术家们在如今百老汇剧场的前身,传奇俱乐部Studio 54中与演艺明星、拥有皇室血统的好莱坞成员、政客精英们往来交错,挑战着传统的名人文化,一跃成为跻身上游社交场所的新贵——“艺术明星” (art star) 这一新兴词汇亦从此发轫。诚然,对于80年代从纽约下城街头崛起的艺术家们来说,安迪·沃霍尔和他的“工厂” (The Factory) 是他们毋庸置疑的偶像与梦幻——这也是为何当让-米歇尔·巴斯奎特第一次将他自制的明信片“蠢游戏,坏点子” (Stupid Games,Bad Ideas) 出售给沃霍尔时表现出无与伦比的激动。

众星云集的Studio 54,左起第二依次为:杰芮·霍尔、安迪·沃霍尔、黛比·哈利、杜鲁门·卡波特和帕洛玛·毕加索

Photo Credit: Images Press/IMAGES/Getty Images

凯斯·哈林、安迪·沃霍尔、让-米歇尔·巴斯奎特在沃霍尔的工作室中合影,1984年4月23日

图片来源:maddoxgallery

然而横亘在这座城市画廊林立、充斥着富裕画商和高级艺术 (high art) 的上游与拥挤着小型画廊、脏乱而鲜活的下游之间的分野却似乎从未如此刻这般清晰。在下城,与荒野般的都市景观相适配的是其特殊的艺术生态与艺术创作,低廉的租金使许多小型画廊能低成本地维持运作并大量收购新兴艺术家们的画作,已经关闭的FUN Gallery、Gracie Mansion Gallery及Fashion moda都是那一时期下城区艺术图景中的代表,艺术家们通过出售作品获取的低收益则足以让他们支付房租和维持生计。

“城市是巨大的,我感觉自己也是巨大的,因为我就是风景的一部分,”巴斯奎特在瑞士导演埃多·贝托格里奥 (Edo Bertoglio) 拍摄曼哈顿嘻哈与后朋克文化的纪实性影片《下城81》 (Downtown 81,1980-1981) 中的这句独白像是下城艺术家群落的集体宣言,展览中“缪斯之城”单元彼得·于亚尔 (Peter Hujar) 镜头下那些堆满垃圾和汽车残骸的小巷,空荡的街道和破败的弃置公寓正是艺术家们灵感的来源与创作的巨幅幕布。

趣画廊的联合创始人之一帕蒂·阿斯特与多位艺术家共同创作的冰箱

Photo courtesy Patti Astor

《下城81》剧照及花絮,巴斯奎特在影片中游走于破败的城市中准备出售自己的画作

Edo Bertoglio/Courtesy of Metrograph Pictures

彼得·于亚尔(1934-1987),《垃圾,纽约》,1985

颜料油墨相纸,37.5 × 37.5 cm,共10版

© 彼得·于亚尔档案/艺术家权益协会 (ARS) ,纽约,图片由彼得·于亚尔档案和纽约佩斯画廊提供,图片由UCCA尤伦斯当代艺术中心提供

简·迪克森 (Jane Dickson) 笔下的夜景流露出爱德华·霍珀式的幽闭,但粗粝的油画棒线条和躁动不安的红色勾勒出的霓虹灯、酒店与夜行人组成的显然是一个更为罪恶、危险和阴郁的曼哈顿;黄马鼎 (Martin Wong) 时常将标志性的红砖建筑、街道、手势符号和诗歌杂糅在一起,创造出反映多族裔、语言与文化的绘画,严酷无情的楼宇与人物之间的浪漫关系构成其画作中强烈的张力; 大卫·沃纳罗维奇 (David Wojnarowicz) 以一种拼贴式的美学将现代化的产品、原住民图腾、漫画和末日意象戏剧性地并置,戏谑地展示了文明进程及当代生活的残酷性;凯利·詹金斯 (Kiely Jenkins) 、克里斯蒂·拉普 (Christy Rupp) 与帕博·克罗 (Papo Colo) 则聚焦城市排水系统和化工原料对水道的污染,光鲜的城市下游是污秽和飘满垃圾的水道,这也是纽约阶级化的隐喻。

黄马鼎(1946-1999),《夏普和多蒂》,1984

布面丙烯,152.4 × 121.9 cm

KAWS收藏,图片由黄马鼎基金会与P·P·O·W画廊(纽约)提供

图片由UCCA尤伦斯当代艺术中心提供

“下城往事:1980年代的纽约艺术现场”展览现场,2022.10.1-2023.1.29,图片由UCCA尤伦斯当代艺术中心提供

:

喧哗与骚动

被艺术家们轰炸过的地铁车厢和80年代的纽约

Photo: Steve Siegel

1970年代末期,街头艺术家们像分散游戏的孩子们开始将整座城市乐园当作画板:李·奎诺尼斯 (Lee Quiñones)、“妙手佛迪” (Fab 5 Freddy) 用涂鸦大规模地“轰炸”地铁车厢,让-米歇尔·巴斯奎特与Al Diaz将诗歌和谜一样的哲学词句涂绘在苏荷区附近的街巷并署名“SAMO ©”(意为“same old shit”=老一套),彼时遍布城中但仍维持匿名的“SAMO ©”是与今日的Banksy一样神秘的存在;同一时期,凯斯·哈林 (Keith Haring) 则用白色粉笔在地下铁那些尚未被征用广告牌的黑色底板上进行涂绘——发光的小人、吠叫的狗、心形、飞碟、十字架,这些转瞬即逝的作品几乎立刻就会被清理掉,但哈林采用的这种可以快速绘制的简单鲜明的卡通语汇几乎可以被任何人轻易读取和理解。

查理·阿赫恩(生于1951),《<着迷>音乐录影带拍摄现场的黛比·哈利和金发美女乐队成员,以及背景中正在创作的李·奎诺尼斯和“妙手佛迪”》,约1980

艺术微喷,30 × 42 cm

图片由艺术家提供,图片由UCCA尤伦斯当代艺术中心提供

巴斯奎特与“SAMO ©”签名

图片来源:Magnolia Pictures

上图:凯斯·哈林在地铁里作画

图片来源:Public Delivery

下图:凯斯·哈林(1958-1990),《无题(波普商店 1)》,1984

板上综合媒介,152.4 × 101.6 cm

© 凯斯·哈林遗产,Artestar授权,纽约

图片由私人收藏者提供

“下城往事:1980年代的纽约艺术现场”展览现场,2022.10.1-2023.1.29,图片由UCCA尤伦斯当代艺术中心提供

如果说这一时期的艺术家们尚未产生结盟为更广阔群体的自觉,1980年代的“时代广场秀” (Time Square Show) 则向他们吹响了集结的号角。这场革命性的喧嚣展览在位于西41街和第七大道的一家废弃按摩院举行,策划者是由艺术家约翰·阿赫恩 (John Ahearn) 于1977年发起的“合作计划” (Collaborative Projects,简称Colab) 艺术团体,该团体于1980年初策划的另一场展览“地产秀” (The Real Estate Show) 催生了日后的非盈利艺术机构ABC no Rio。“时代广场秀”这场为期一月、24/7小时不停歇自由出入的展览汇集了100多位尚未被机构化的艺术家,其中包括珍妮·霍尔泽、南·戈尔丁、凯斯·哈林、肯尼·沙夫、让-米歇尔·巴斯奎特和奇奇·史密斯等日后的著名艺术家,协作、自我策划和自我生产令这一开创性群展挣脱了阶层与文化的束缚,让臭名昭著的时代广场成为聚合效应发生的完美地点。

上图:“时代广场秀”,1980年6月

© Terise Slotkin Photography

下图:ABC no Rio,1981

© Tom Warren

地面之上,艺术团体、自治组织与群展释放着强烈眩目的能量,“下城往事”中的“黑光”和“现场”单元则集中展示了地面之下作为亚文化熔炉存在的下城。在位于纽约圣马可的看似平平无奇的圣十字波兰国家教堂的木地板之下,是一家仅存过短短五年的传奇俱乐部Club 57。它听上去就像一个为俱乐部爱好者们准备的麦加,然而其自治美学使它难以被定义为传统认知中的俱乐部,潮人、诗人、艺术家、音乐家在此进行主题派对、即兴表演、电影放映和实验探索,让它成为一个艺术随机发酵的蜂巢:肯尼·沙夫以Day-Glo荧光颜料绘制可以走入的“宇宙壁橱” (Cosmic Closet) ,曾担任Club 57展览经理的巴斯奎特和哈林带来早期绘画并组织晚会,俱乐部的日常管理者和领导者安·马格努森 (Ann Magnuson) 上演行为表演,还有许多不为人熟知的艺术家带来他们的实验性作品,曾广智 (Tseng Kwong Chi) 则用镜头记录下了这无数个疯狂的夜晚。

上图:凯斯·哈林在Club 57的“现场行为艺术” (Acts of Live Art),1980

Photo:Joseph Szkodzinski

下图:Club 57的“女士摔跤之夜”

Photograph by and courtesy Harvey Wang

“下城往事:1980年代的纽约艺术现场”展览现场“黑光”单元特别呈现了Day-Glo荧光颜料在黑暗中的特殊效果

图片由UCCA尤伦斯当代艺术中心提供

Club 57的一些常客,包括站在最左边的凯斯·哈林,白色蓬巴杜发型的John Sex,和跪在最左边的奥利弗·桑切斯 (Oliver Sanchez)

© 曾广智

无论是诞生更早、作为地下音乐和反文化阵地的泥泞俱乐部 (Mudd Club) ,还是东村区曾有诸多知名乐队如金发美女 (Blondie) 、电视乐队 (Television) 、音速青年 (Sonic Youth) 演出过的朋克俱乐部CBGB以及涅槃乐队 (Nirvana) 和红辣椒乐队 (Red Hot Chili Peppers) 出入过的金字塔俱乐部 (Pyramid) ,这些俱乐部与Club 57一起共同织造成曼哈顿下城最为先锋的艺术网络,更承袭着1970年代由无浪潮、后朋克、华丽摇滚等音乐流派引领的无性别美学之风和反叛精神,创造了一个鼓励社会不同性别、身份、种族的人群跨圈层融合的自由空间。

上图:1980年代的泥泞俱乐部

图片来源:TIMEOUT.COM

下图:众多传奇乐队演出过的CBGB俱乐部

© 2022 Epic Rights

:

不能承受的生命之恸

当不息的夜晚和蓬勃的艺术标记着1980年代纽约下城的多元与荣耀,展览中“身陷危机”这一单元的到来却掀开了沉痛的一页,80年代那些年轻而光芒四射的脸庞被死亡的阴霾所掩盖。1987年,由旧金山同性恋权益活动家克里夫·琼斯发起的“艾滋病纪念棉被” (The AIDS Memorial Quilt) 首次展出,上面有1920位艾滋病受害者的名字,而后这项活动被提名为1989年的诺贝尔和平奖并至今成为世界上最大的社区艺术项目,上面的姓名逐年增加,在今年6月的活动中已有达至3000张缝制在一起的棉被悼念着11万名死于艾滋病及相关并发症的受害者。

然而,当艾滋病于1980年代初期开始蔓延并于1981年6月5日首次被美国疾病控制与预防中心CDC进行官方报到之后,因为疾病早期主要冲击的是男同性恋群体、静脉注射毒品使用者、移民和少数族裔,政府几乎未对此采取任何应对措施,这导致尚未被广泛知晓的疾病进一步肆虐,并被媒体污名化为“男同性恋相关免疫系统缺陷”——直到1985年好莱坞著名影星洛克·哈德森 (Rock Hudson) 因艾滋病相关并发症逝世后,里根政府才首次公开提及艾滋病并称其为“当务之急”。

上图:1987年首次“艾滋病纪念棉被”活动

Ann E Zelle/Getty Images

下图:1983年8月8日,在纽约中央公园举行的支持艾滋病受害者的示威中,人们举起代表艾滋病受害者人数的标志

Allan Tannenbaum/Getty Images file

许多知名的下城艺术家包括凯斯·哈林、彼得·于亚尔、大卫·沃纳罗维奇、黄马鼎及他们的亲人和朋友都在这一时期因感染艾滋病而陨落,他们于此间创作的作品充满忧郁和对死亡的沉思。彼得·于亚尔在艾滋病肆虐时期以镜头记录下了酷儿群体生活与下城景象的照片,《斜倚的迪安·萨瓦德》是为“平民之战” (Civilian Warfare Gallery) 画廊创始人、艺术家萨瓦德拍摄的肖像,于亚尔的好友大卫·沃纳罗维奇的作品曾于此画廊中展出,萨瓦德此后亦因艾滋病去世;奇奇·史密斯的许多好友亲人因艾滋病亡故,她以玻璃、陶土、混凝土等不同材质创作的人体部位展示着生命的沉重、创伤与脆弱。

“下城往事:1980年代的纽约艺术现场”展览现场,2022.10.1-2023.1.29,图片由UCCA尤伦斯当代艺术中心提供

上图:奇奇·史密斯(生于1954),《玻璃胃》,1985

玻璃,11.4 × 28.6 × 20.3 cm

由艺术家和佩斯画廊提供

图片由UCCA尤伦斯当代艺术中心提供,摄影:孙诗

下图:奇奇·史密斯(生于1954),《头骨》,1985

混凝土、钢材,26.7 × 22.9 × 17.8 cm

由艺术家和佩斯画廊提供

图片由UCCA尤伦斯当代艺术中心提供,摄影:孙诗

同样因艾滋病于1990年逝世的基斯·哈林则于生前致力于通过创作推动预防艾滋病公共宣传及对话,他于1989年为“艾滋病解放动力联盟” (AIDS Coalition to Unleash Power,简称ACT UP) 创作的海报《无知=恐惧/沉默=死亡》 (Ignorance = Fear / Silence = Death) 试图打破公众不愿了解和参与艾滋病预防的状况。ACT UP于1987年3月12日由编剧及电影制作人拉里·克莱默 (Larry Kramer) 与维多·罗素 (Vito Russo) 和迪迪埃·莱斯特拉德 (Didier Lestrade) 创立,旨在通过直接行动,推动法律、公共政策、医学研究倡导和改善艾滋病患者的生活,哈林、大卫·沃纳罗维奇、路易斯·弗兰格拉 (Luis Frangella) 等艺术家都曾投身该组织的活动,关于艾滋病的大规模公共运动亦继“石墙暴动” (Stonewall Riots) 之后进一步引发了社会对LGBTQ+群体的广泛认知与支持。

上图:1988年10月11日,艾滋病活动团体ACT UP的成员在食品和药物管理局总部举着写有“沉默等于死亡”的横幅

Catherine McGann/Getty Images file

下图:凯斯·哈林为ACT UP创作的海报《无知=恐惧/沉默=死亡》 (Ignorance = Fear / Silence = Death)

© Keith Haring Foundation

Collection Noirmontartproduction, Paris

:

回到未来

1985年科幻电影《回到未来》剧照

1980年代美式生活的上游似乎是另一番景象,它是面对疯狂加速的历史变化的紧张性震荡之上那层奶油般甜腻的虚假乐观。在1985年的美国经典喜剧科幻片《回到未来》 (Back to the Future) 中,当主人公马蒂从意外穿越回的1955年再次回到1985年,他发现未来并未因他的所作所为发生灾难性的变化,相反,他拥有了一个比穿越前更富裕的家境和更为成功的父母,而这可能被实现的生活的第二版本仿佛是那个年代美式梦想的缩影。

1982年之后,随着经济在里根经济政策下的逐渐回暖,物质主义与消费主义开始在美国盛行,诞生于战后婴儿潮的一代已经成熟并拥有更甚从前的购买力。技术的发展让家电和汽车成为每个美式中产家庭的标配,铺天盖地的彩色电视广告与杂志不断构建和生产欲望;MTV和CD的出现让迈克尔·杰克逊、Prince、惠特妮·休斯顿、麦当娜等演艺巨星迅速崛起,成为年轻一代的偶像与时尚标杆;史蒂芬·斯皮尔伯格、乔治·卢卡斯、詹姆斯·卡梅隆以及雷德利·斯科特导演的电影揭开了好莱坞票房大片的序幕;情景喜剧、脱口秀、录像机、健身操和旅游则填充了民众剩余的闲暇时间。

不同于以行动发声的街头艺术家们,展览中“全球品味”、“神话与原型”、“从未到来的未来”三个单元的艺术家通过对商业图像、流行文化和大众媒体现成视觉符码和材料的挪用,创作出勾勒当代生活图景面貌的作品,从根本上暴露和批判社会建构与机制。

由史蒂芬·斯皮尔伯格1982年执导的影片《E.T.外星人》剧照,该片是1980年代好莱坞的票房大片中的代表,曾获得第55届奥斯卡金像奖

1980年代的电视商业广告

被称为“图像一代” (Pictures Generation) 的莎拉·查尔斯沃斯、辛迪·舍曼、露易丝·劳勒、罗伯特·隆戈、理查德·普林斯、劳丽·西蒙斯等艺术家通过对现有图像的策略性挪用和再语境化,揭示和破坏了日常图像对我们视觉的操纵机制:莎拉·查尔斯沃斯的“欲望之物”系列将选取自杂志和广告中的文化标志物置于纯色底板上,观察颜色与符合象征的组合是如何引导着我们的想象与文化消费;辛迪·舍曼抛弃了早期对于图像在女性身份生成中的作用的探索,转而在“无题系列”中以更为暴力和恐怖的图像令我们直面观看欲望与社会议题;玛莎·罗斯勒的《全球品味(三道菜的一餐)》中三个播放着食品电视广告、政治宣传短片集锦和广告试镜影像的显示器对观众进行了密集的视觉和信息流轰炸,展示商业营销和意识形态宣传机器在日常中无孔不入的渗透。

莎拉·查尔斯沃思“欲望之物”系列

版权归莎拉·查尔斯沃思艺术资产所有,由保拉·库伯画廊(纽约)提供

“下城往事:1980年代的纽约艺术现场”展览现场,2022.10.1-2023.1.29,图片由UCCA尤伦斯当代艺术中心提供

摄影:孙诗

辛迪·舍曼(生于1954),《无题》,1987

彩色合剂冲印,215.9 × 152.4 cm

图片由施布特-玛格画廊提供

图片由UCCA尤伦斯当代艺术中心提供

玛莎·罗斯勒(生于1943),《全球品味(三道菜的一餐)》,1985

三频彩色有声影像,木材、颜料影像装置,239 x 239 x 250 cm

版权归玛莎·罗斯勒所有,由艺术家和米歇尔·英尼斯与纳什画廊(纽约)提供

“下城往事:1980年代的纽约艺术现场”展览现场,2022.10.1-2023.1.29,图片由UCCA尤伦斯当代艺术中心提供

“从未到来的未来”单元中的艺术家肯尼·沙夫、富图拉 (Futura) 、拉梅尔兹 (Rammellzee) 的创作则将视线投向了太空,这些混合着涂鸦、卡通、漫画与太空幻想的画作既回荡着美国于上世纪五六十年代“太空时期”所许诺的未来蜃景的余音,又折射出在美苏新冷战与核恐慌下醉心于科幻、异世界与超级英雄叙事的公众潜藏于乐观表象下的普遍焦虑。在80年代末期,冷战以柏林墙倒塌和苏联解体而告终,随之而来的是在互联网普及和全球化格局中降临的崭新数码纪元,然而这一未来也并非如想象中的那般美好:争夺太空空间主导权的新一轮角逐已经展开,核战争、能源危机的阴云从未散去,在重新进入逆全球化的轮回的世界之中人类置于更危险的境地。

“下城往事:1980年代的纽约艺术现场”展览现场“从未到来的未来”单元,2022.10.1-2023.1.29,图片由UCCA尤伦斯当代艺术中心提供

在展览的结尾“物逝人非”单元中,黄马鼎在《过时的生物》中描绘了一座在幽邃的星云之下陈列着古生物骸骨的冰冷博物馆,它似乎象征着不断将自身博物馆化的人类历史进程,不同的是,或许我们将不会拥有如此壮观和巨大的遗存。然而在当下回顾历史真的就如怀揣着怀旧的心情去博物馆中参观吗?逝去的80年代暗示我们“历史的终结”并不存在,它仍在继续,若在历史的碎片中仔细搜寻,也许就能在迷雾中获得一些对当下的启示。

黄马鼎(1946-1999),《过时的生物》(上)及局部(下),1988

布面丙烯,50.8 x 289.6 cm

由黄马鼎基金会、P·P·O·W画廊(纽约)和布赫兹画廊提供,版权归黄马鼎基金会所有

“下城往事:1980年代的纽约艺术现场”展览现场,2022.10.1-2023.1.29,图片由UCCA尤伦斯当代艺术中心提供

本文来自微信公众号“Art Ba Ba”(ID:Art-Ba-Ba)。大作社经授权转载,该文观点仅代表作者本人,大作社平台仅提供信息存储空间服务。